La robotique molle, inspirée par les mécanismes biologiques, franchit une nouvelle étape grâce aux travaux récents de l’Université Cornell. En intégrant des sources d’énergie directement dans la structure des robots, les chercheurs ont développé des machines plus légères, plus efficaces et capables de performances inédites. Ces innovations, portées par des équipes interdisciplinaires, pourraient bien redéfinir les applications futures de la robotique, tant dans les milieux aquatiques que terrestres.

Les chercheurs de Cornell ont conçu deux prototypes de robots mous : un ver modulaire et une méduse. Ces créatures artificielles, issues d’une collaboration entre l’Organic Robotics Lab et l’Archer Group, exploitent le concept d’énergie incarnée. Cette approche consiste à intégrer les sources d’alimentation directement dans le corps des machines, réduisant ainsi leur poids et leur coût tout en augmentant leur autonomie.

Ces robots s’inscrivent dans la lignée d’un précédent modèle, inspiré d’un poisson-lion et dévoilé en 2019. Ce dernier utilisait un fluide hydraulique, surnommé « sang de robot », pour stocker l’énergie et alimenter ses fonctions. Les nouveaux modèles reprennent cette idée, mais avec des améliorations significatives en termes de capacité de batterie et de densité énergétique.

La méduse : une autonomie prolongée

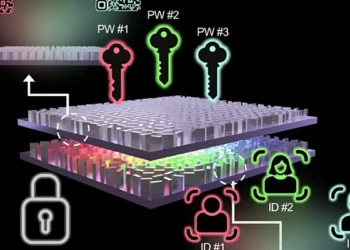

La méduse robotique, fruit d’une collaboration entre les deux laboratoires, est équipée d’une batterie à flux redox (RFB). Ce système repose sur des réactions chimiques d’oxydoréduction pour dissoudre et libérer de l’énergie. Un tendon actionné modifie la forme de la cloche de la méduse, lui permettant de se propulser vers le haut. Lorsque la cloche se relâche, l’engin redescend lentement.

Rob Shepherd, professeur en génie mécanique et aérospatial, a souligné les progrès réalisés par l’équipe de Lynden Archer, doyen de l’école d’ingénierie de Cornell. « La méduse dispose d’une capacité énergétique bien supérieure par rapport à son poids, ce qui lui permet de parcourir des distances plus longues que le poisson-lion », a-t-il expliqué.

Les chercheurs ont utilisé des batteries zinc-iode (ZnI2) et zinc-brome (ZnBr2), améliorées par l’ajout de graphène pour éviter la formation de dendrites, ces excroissances qui perturbent la charge et la décharge des batteries.

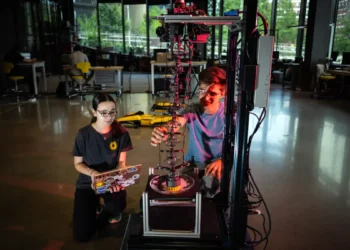

Le ver : une conception modulaire innovante

Le ver robotique, quant à lui, se distingue par sa conception modulaire. Son corps est constitué d’une série de segments interconnectés, chacun contenant un moteur et un actionneur à tendon. Cette structure permet au ver de se contracter et de s’étendre, imitant les mouvements d’un ver terrestre. Une pile de poches d’anolyte, immergées dans du catholyte, alimente le système.

Chong-Chan Kim, chercheur postdoctoral et auteur principal de l’étude, a opté pour une méthode d’adhésion sèche pour fixer des séparateurs en Nafion au corps en silicone-uréthane du ver lors de l’impression. Cette innovation maintient les anolytes et catholytes séparés tout en permettant le transfert de charge nécessaire au fonctionnement du moteur.

« De nombreux robots sont actionnés par des systèmes hydrauliques, mais nous sommes les premiers à utiliser un fluide hydraulique comme batterie », a précisé Rob Shepherd. « Cela réduit le poids total du robot, car la batterie remplit deux fonctions : fournir l’énergie et générer la force nécessaire au mouvement. »

Applications potentielles

Les tests ont démontré que le ver peut se déplacer de deux manières : en rampant sur le sol ou en escaladant des surfaces verticales, comme un tuyau, grâce à une technique dite de « déplacement à deux ancres ». Bien que lent – il lui faudrait 35 heures pour parcourir 105 mètres –, ce robot surpasse d’autres modèles hydrauliques similaires. Ses caractéristiques le rendent particulièrement adapté à l’exploration de conduits étroits ou à la réalisation de réparations dans des environnements difficiles d’accès.

La méduse, de son côté, pourrait être utilisée pour l’exploration océanique. Portée par les courants, elle pourrait remonter à la surface pour transmettre des données avant de replonger, offrant ainsi une solution peu coûteuse pour la surveillance marine.

À l’avenir, Rob Shepherd envisage de développer des robots à haute capacité énergétique, dotés de squelettes et capables de marcher. Ces machines, alimentées par des batteries lithium-polymère, se rapprocheraient davantage des organismes vivants. « Le résultat sera quelque chose de plus proche de nous. Un organisme imparfait, mais qui fonctionne plutôt bien », a-t-il conclu.

Légende illustration : méduse souple

L’auteur principal de l’étude sur les méduses, publiée le 27 novembre dans Science Advances, est Xu Liu, Ph.D. ’24. Parmi les coauteurs figurent Archer, Yong L. Joo, le directeur de BP Amoco/H. Laurance Fuller Professor à la Smith School of Chemical and Biomolecular Engineering (Cornell Engineering) ; Shuo Jin, Ph.D. ’20 ; le doctorant Yiqi Shao ; Autumn Pratt, Ph.D. ’21 ; Duhan Zhang, Ph.D. ’18 ; Kiki Lo ’22 ; et Amir Gat et Sofia Kuperman du Technion-Israel Institute of Technology. DOI : 10.1126/sciadv.adq7430