La construction de centrales photovoltaïques sur des terres traditionnellement utilisées à des fins agricoles suscite des discussions et des controverses depuis des années. Dans un monde qui demande de plus en plus d’énergie propre, mais aussi de nourriture, la possibilité est apparue de combiner les deux activités pour qu’elles se complètent au lieu de se concurrencer. Il s’agit de la technologie « agrivoltaïque », qui explore les possibilités d’intégrer des capteurs solaires dans les plantations agricoles, produisant ainsi de l’énergie sans sacrifier la production végétale.

Une équipe de l’université de Cordoue a mis au point un modèle pour tester l’intégration d’installations photovoltaïques avec des capteurs solaires, disposées en rangées, au milieu d’une plantation d’oliviers en haie. Leur conclusion est que les activités peuvent non seulement coexister, mais que leur productivité combinée est en fait plus élevée, ce qui est bénéfique pour tous.

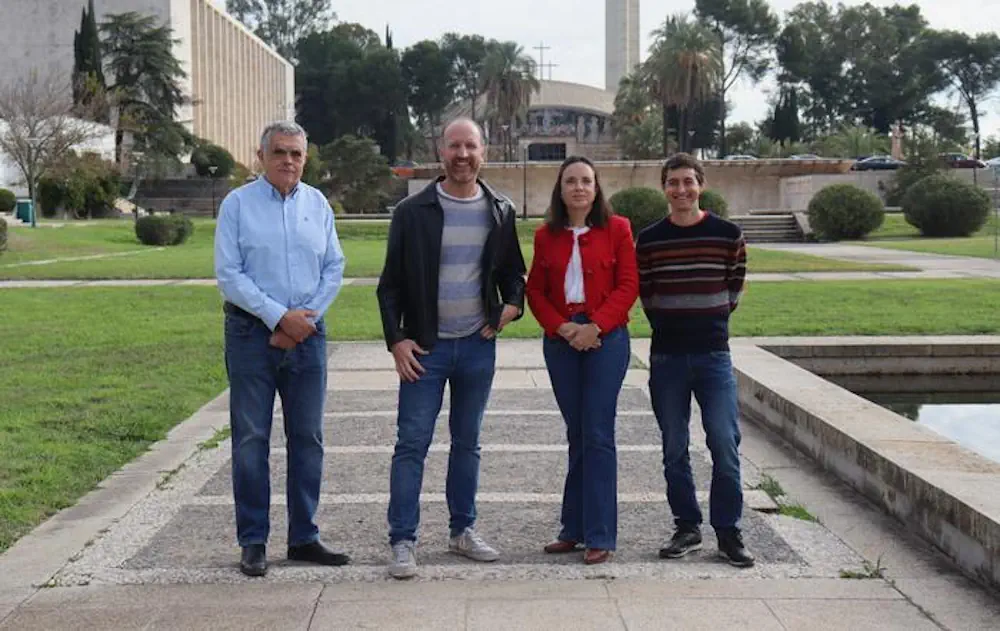

Le projet est le fruit du travail de cinq chercheurs, membres de deux groupes de recherche : Marta Varo Martínez, Luis Manuel Fernández de Ahumada et Rafael López Luque, du groupe Physique des énergies et ressources renouvelables, et Álvaro López Bernal et Francisco Villalobos, du groupe Relations sol-eau-plan, à l’unité d’excellence María de Maeztu, dans le département d’agronomie.

L’équipe explique que les modèles de simulation tels que celui développé sont des outils très puissants dans la recherche car ils permettent de tester l’efficacité d’une idée avant de la mettre en pratique dans le « monde réel », avec les économies de temps et d’argent qui en découlent. Dans ce cas, les modèles qui simulent la production d’huile par une plantation d’oliviers en haie ont été combinés avec d’autres qui permettent de prévoir comment les capteurs solaires, disposés en rangées, interceptent le rayonnement et le convertissent en énergie électrique.

Si l’objectif ultime est d’optimiser autant que possible l’utilisation des terres, ce modèle a prouvé que l’agrivoltaïque est à la hauteur. La principale conclusion de l’étude est que la production conjointe est plus efficace que la production séparée. Dans une sorte de mutualisme, les deux activités sont bénéfiques : la production agricole, grâce à l’ombrage produit par les capteurs solaires, qui agissent également comme des brise-vent, sans entrer en concurrence pour l’eau disponible ; et la production photovoltaïque, grâce à la réduction de la température des capteurs solaires résultant de l’évapotranspiration des plantes, qui peut avoir un impact sur une plus grande production d’énergie.

Comme l’expliquent les chercheurs, le modèle développé permet de tester différentes combinaisons de collecteurs, en variant leur hauteur et leur largeur, ainsi que l’espacement entre les rangées, et d’analyser chaque configuration pour choisir la conception finale la plus avantageuse. Bien que les résultats soient positifs dans la plupart des scénarios étudiés, de nombreux facteurs doivent être pris en compte.

Par exemple, l’étude montre que la densification de l’utilisation des terres, le rétrécissement des rangées et l’augmentation de la largeur et de la hauteur des capteurs favorisent une utilisation plus efficace du rayonnement par les capteurs solaires et les haies de l’oliveraie, mais la réduction conséquente de l’espace libre pourrait entraver certaines opérations de gestion de l’oliveraie ou l’accès des machines agricoles. La clé, comme dans toute symbiose, est l’équilibre.

Article : « Simulation model for electrical and agricultural productivity of an olive hedgerow Agrivoltaic system » – DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.143888

Source : University of Córdoba – Traduction Enerzine.com