Entre l’attrait pour le survol silencieux des reliefs et le récent accident mortel rapporté en Isère, la question revient avec insistance. L’image d’une voile bigarrée figure désormais aussi bien sur les brochures touristiques que dans les rubriques faits divers. Derrière l’émotion légitime suscitée par chaque drame, les statistiques invitent toutefois à prendre du recul. Quelle est, en réalité, la part de risque propre au parapente ? Et comment se situe cette pratique face au VTT de montagne, à l’escalade ou au ski de randonnée ?

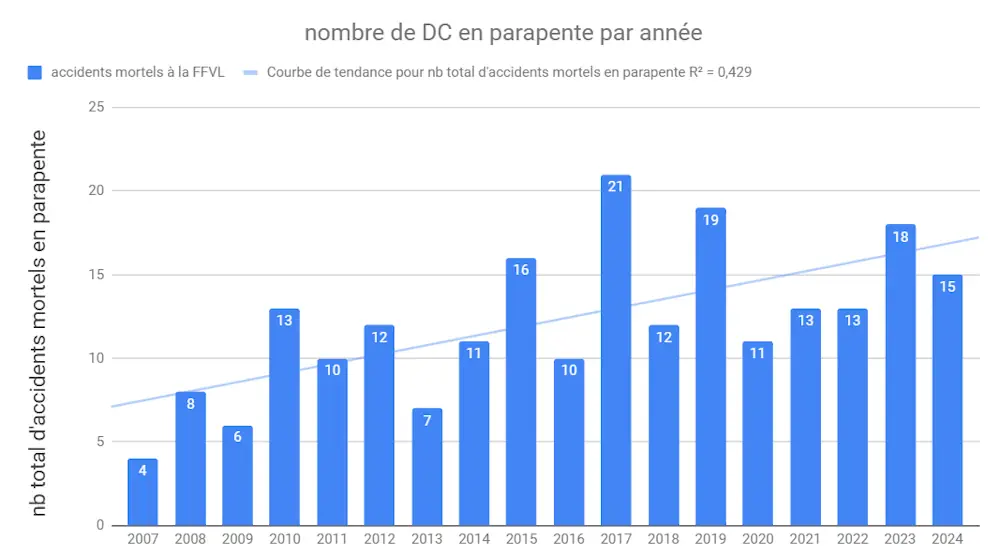

Selon les rapports annuels de la Fédération française de vol libre (FFVL), environ 25 000 licenciés et 10 000 pratiquants occasionnels ont décollé d’un site français en 2024. L’an dernier, la FFVL a recensé 67 accidents graves, dont 15 mortels. Rapporté au nombre de vols (plus de 1,5 million pour la seule haute saison) cela représente 0,6 accident grave et 0,1 accident mortel pour 10 000 vols. À titre de comparaison, la Fédération française de la montagne et de l’escalade fait état de 16 décès liés à l’alpinisme ou à l’escalade par an, alors que la pratique concerne environ 1 million d’adeptes aux profils très hétérogènes. Quant au ski de randonnée, populaire chaque hiver, il enregistre en moyenne 12 à 15 victimes d’avalanche, soit un ratio supérieur si l’on tient compte de la courte fenêtre de pratique et du nombre plus restreint de sorties.

Un risque fortement corrélé au facteur humain

La plupart des enquêtes d’accident soulignent la même chaîne d’événements : décision de décoller malgré une aérologie changeante, méconnaissance du site ou sous-estimation du vent de vallée. Autrement dit, le danger provient moins de la discipline elle-même que d’une mauvaise appréciation des conditions ou d’une marge de sécurité trop mince. Selon Le Dauphiné Libéré, dans le drame survenu lundi à Allevard dans le massif de Belledonne (un pilote expérimenté accompagné d’une proche) les autorités locales ont ouvert une enquête pour clarifier les circonstances du drame. Elles se concentrent désormais sur la sécurisation du site et sur l’identification des éléments déclencheurs.

L’analyse des boîtiers GPS révèle souvent un schéma classique : une sortie de zone ascendante, un virage trop serré, une fermeture de voile, puis chute. Ce type de scénario conforte les instructeurs dans l’idée qu’au-delà de la maitrise technique, la gestion émotionnelle et la lecture fine du ciel restent déterminantes.

Spécificités matérielles et progrès technologiques

Le parapente a fait sa révolution au cours de la dernière décennie : tissus plus résistants, suspentes gainées, secours légers et désormais airbags intégrés dans la sellette. Ces évolutions ont réduit de moitié le nombre de blessures vertébrales enregistrées dans les rapports médicaux de la FFVL. Cependant, cette sophistication, en rendant la pratique plus accessible, a aussi attiré un public moins aguerri, parfois tenté de brûler les étapes de formation.

Le vol en autonomie exige un cursus de vingt à trente journées sur site-école ; or, nombre de stagiaires partent seuls dès l’obtention du brevet initial, livrés à eux-mêmes face à une aérologie montagnarde en perpétuelle mutation.

Comparaison avec d’autres sports nature

En escalade de falaise, le principal écueil reste l’erreur d’assurage : un mousqueton mal verrouillé, un nœud mal réalisé ou un manque d’attention au relais peuvent rapidement tourner au drame. Les données recueillies par la Fédération française de la montagne et de l’escalade font état d’environ 1,5 accident grave pour 10 000 journées de grimpe, soit un ratio deux fois plus élevé que celui observé en parapente si l’on se place du point de vue du nombre total de sorties.

Le VTT engagé, notamment en haute montagne ou sur des pistes de descente techniques, alimente chaque été les services d’urgence avec près de 3 500 traumatismes sévères touchant le rachis, le bassin ou les membres supérieurs. La mortalité demeure faible, mais la fréquence des blessures, souvent dues à une vitesse mal maîtrisée ou à une réception ratée, dépasse largement celle constatée chez les parapentistes.

Du côté des sports nautiques comme le kitesurf ou la planche à voile, les décès restent rares, toutefois les opérations de sauvetage en mer se multiplient dès que le vent forcit ou que les courants se renforcent. Au-delà de la technicité propre à ces disciplines, le facteur environnemental (instabilité météorologique, vagues imprévisibles, rafales soudaines) joue un rôle comparable à celui du vent thermique en parapente, rappelant que la maîtrise de l’élément naturel constitue la première barrière de sécurité.

Aucun sport « vert » n’échappe à la règle : le danger augmente dès que l’environnement devient un partenaire à part entière, parfois capricieux. Le parapente n’occupe donc pas une place isolée ; il partage avec l’alpinisme le besoin d’une vigilance permanente et avec le VTT l’importance du choix de trajectoire.

Élargir la culture de la prévention

La FFVL déploie depuis trois ans des « journées de sécurité » sur les 150 sites de décollage majeurs, misant sur la simulation d’incidents en vol et le déploiement de manches à air connectées diffusant en temps réel force et direction du vent. Les clubs y voient là un moyen de renforcer la culture du « stop » : si la masse d’air ne convient pas, on plie la voile.

En parallèle, les logiciels de planification de vol intégrant données météo fines et topographie 3D séduisent un nombre croissant de pilotes. Les assureurs, eux, encouragent la formation continue : un stage de pilotage avancé peut désormais réduire de 30% le montant de la prime annuelle.

À l’heure où le tourisme d’altitude mise sur l’essor du vol libre, la prochaine étape se jouera sans doute sur la diffusion de données météo hyper-locales et l’intégration d’assistances intelligentes dans les casques. De quoi réduire encore la marge d’aléa et, peut-être, changer durablement la perception du risque associée à ces ailes de toile.

Source : FFVL