Juan Diego Rodriguez-Blanco, Trinity College Dublin et Kristina Petra Zubovic, Trinity College Dublin

Une nouvelle étude montre comment les microplastiques des paillettes perturbent les mécanismes de minéralisation dans l’océan. Les coquilles et squelettes de la faune marine sont affectés, mais pas seulement. Cela pourrait également modifier le cycle du carbone de la planète.

Les paillettes sont festives. Elles sont appréciées pour les décorations, le maquillage et les projets artistiques. Elles peuvent sembler inoffensives et mignonnes, mais les paillettes cachent une facette plus sombre. En effet, ces paillettes brillantes voyagent loin des tables de fête et des cartes de vœux. On peut finir par les voir scintiller sur les plages, rejetées par la marée.

Dans une de nos études récentes, nous avons découvert que les paillettes fabriquées à partir d’un polymère plastique courant appelé polyéthylène téréphtalate (PET) ne se contentent pas de polluer les océans. Elles pourraient interférer avec la vie marine lors de la formation des coquilles et des squelettes de la faune marine, ce qui est beaucoup plus grave qu’il n’y paraît.

Pour le dire simplement, les paillettes favorisent la formation de cristaux non prévus par la nature. Ces cristaux peuvent briser les paillettes en morceaux encore plus petits, ce qui aggrave encore le problème de pollution et le rend plus problématique à long terme.

Nous avons tendance à voir les microplastiques comme de petites perles de plastique qui proviennent des produits cosmétiques utilisés pour le gommage du visage ou encore des fibres de vêtements, mais les paillettes constituent une catégorie à part parmi les microplastiques. Elles sont souvent constituées d’un film plastique stratifié recouvert d’une couche de métal. C’est ce même matériau que l’on retrouve dans les paillettes des fournitures de bricolage, des cosmétiques, des décorations de fête et des vêtements. Elles sont brillantes, colorées et durables – et surtout toutes petites. Elles sont donc difficiles à nettoyer – et faciles à ingérer par les animaux marins, car elles ont l’air appétissantes.

Notre étude publiée dans la revue Environmental Sciences Europe suggère que ce qui distingue vraiment les paillettes des autres microplastiques, c’est la façon dont elles se comportent une fois qu’elles dans l’océan. Elles ne dérivent pas passivement, mais interagissent activement avec leur environnement.

Nous avons recréé en laboratoire les conditions de l’eau de mer et y avons ajouté des paillettes, afin de voir si les paillettes affectaient la formation des minéraux comme ceux que les animaux marins utilisent pour fabriquer leurs coquilles.

Et nous avons observé quelque chose d’étonnamment rapide, mais de malgré tout très cohérent : les paillettes donnent un coup de fouet à la formation de minéraux tels que la calcite, l’aragonite et d’autres types de carbonates de calcium. On appelle ce processus « biominéralisation ».

Or, ces minéraux sont les briques de base que de nombreuses créatures marines, dont les coraux, les oursins et les mollusques, utilisent pour fabriquer leurs parties dures. Si les paillettes perturbent ce processus, la vie océanique pourrait être gravement menacée.

Une machine à produire des cristaux

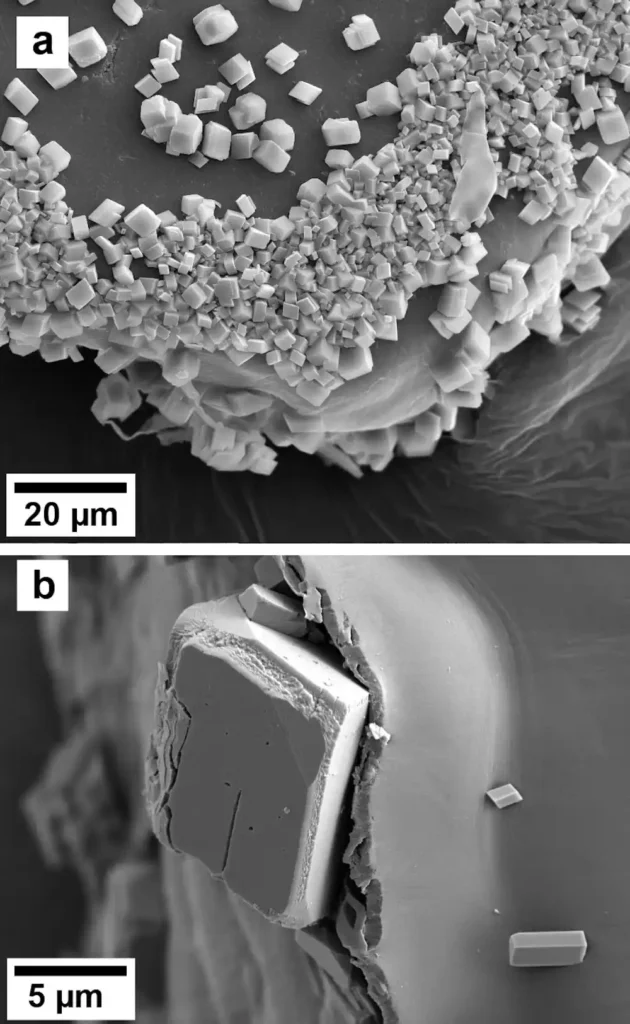

Au microscope, nous avons constaté que les particules de paillettes agissaient comme de petites plates-formes pour la croissance des cristaux. Des minéraux se formaient sur toute leur surface, en particulier autour des fissures et des arêtes. Il ne s’agissait pas d’une accumulation lente : quelques minutes suffisaient pour que des cristaux apparaissent.

Cela peut compliquer les processus naturels. Les créatures marines nécessitent des conditions très précises pour donner à leurs coquilles la forme et la solidité voulues. Lorsque quelque chose d’imprévu arrive, comme des paillettes qui accélèrent la cristallisation, cela peut entraîner des perturbations. C’est comme si on faisait cuire un gâteau et que l’on faisait chauffer le four à 1 000 °C au lieu de 250 °C : on obtiendra peut-être toujours un gâteau à la fin, mais ce ne sera pas du tout celui que l’on espérait faire.

Pire encore, à mesure que les cristaux grossissent, ils appuient contre les couches de paillettes, ce qui les fait se fissurer, s’écailler et se briser. Cela signifie que les paillettes finissent par se transformer en morceaux encore plus petits, connus sous le nom de nanoplastiques, qui sont plus facilement absorbés par la vie marine et presque impossibles à éliminer de l’environnement.

Poissons, tortues, huîtres ou même plancton, les microplastiques sont consommés par la faune marine. Ils affectent la façon dont ces animaux se nourrissent, grandissent et survivent. Lorsque nous mangeons des fruits de mer, ces microplastiques se retrouvent finalement également dans notre propre alimentation.

Mais nos recherches montrent que les paillettes ne se contentent pas d’être mangées. Elles modifient également la chimie de l’océan, d’une façon subtile mais importante. En favorisant le mauvais type de croissance minérale, les paillettes pourraient interférer avec la façon dont les animaux marins forment leurs coquilles ou leurs squelettes.

Le problème ne se limite pas à la faune marine. L’océan joue un rôle clé dans la régulation du climat de planète et la formation de minéraux fait partie de cette équation. Si la formation de carbonate de calcium dans l’océan change, cela pourrait également affecter le cycle de la planète, soit la façon dont le carbone se déplace sur la planète.

Alors, la prochaine fois que vous verrez des paillettes sur une carte d’anniversaire ou dans une palette de maquillage, rappelez-vous de ceci. Elles peuvent sembler inoffensives à première vue, mais dans l’océan, elles se comportent comme des trouble-fêtes tape-à-l’œil du délicat équilibre chimique de ces milieux. Ce qui nous semble brillant et tout petit peut agir comme un perturbateur majeur et silencieux pour le monde marin.

Surtout, une fois les paillettes dans l’océan, elles ne vont plus nulle part : elles y restent.

Juan Diego Rodriguez-Blanco, Ussher Associate Professor in Nanomineralogy, Trinity College Dublin et Kristina Petra Zubovic, Researcher at the Department of Geology, Trinity College Dublin

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.