Dans une étude novatrice, des chercheurs de l’Université de Berne et de l’ETH Zurich ont montré comment le changement climatique intensifie les orages supercellulaires en Europe. Si la température mondiale augmente de 3 degrés Celsius, ces orages puissants devraient être plus fréquents, en particulier dans la région alpine.

Les orages supercellulaires comptent parmi les phénomènes météorologiques les plus violents en Europe. Ils se produisent généralement en été et se caractérisent par un courant ascendant rotatif d’air chaud et humide qui s’accompagne de vents violents, de grêlons de grande taille et de fortes pluies. Leur impact est considérable et entraîne souvent des dégâts matériels, des pertes agricoles, des perturbations du trafic routier et même des menaces pour la sécurité humaine.

La collaboration entre l’Institut de géographie, le Centre Oeschger pour la recherche sur le changement climatique et le Laboratoire Mobiliar pour les risques naturels de l’Université de Berne et l’Institut des sciences atmosphériques et climatiques de l’ETH Zurich a permis une simulation détaillée de ces orages. Leur carte numérique haute résolution des orages permet une représentation précise des cellules orageuses individuelles et surpasse ainsi les possibilités précédentes.

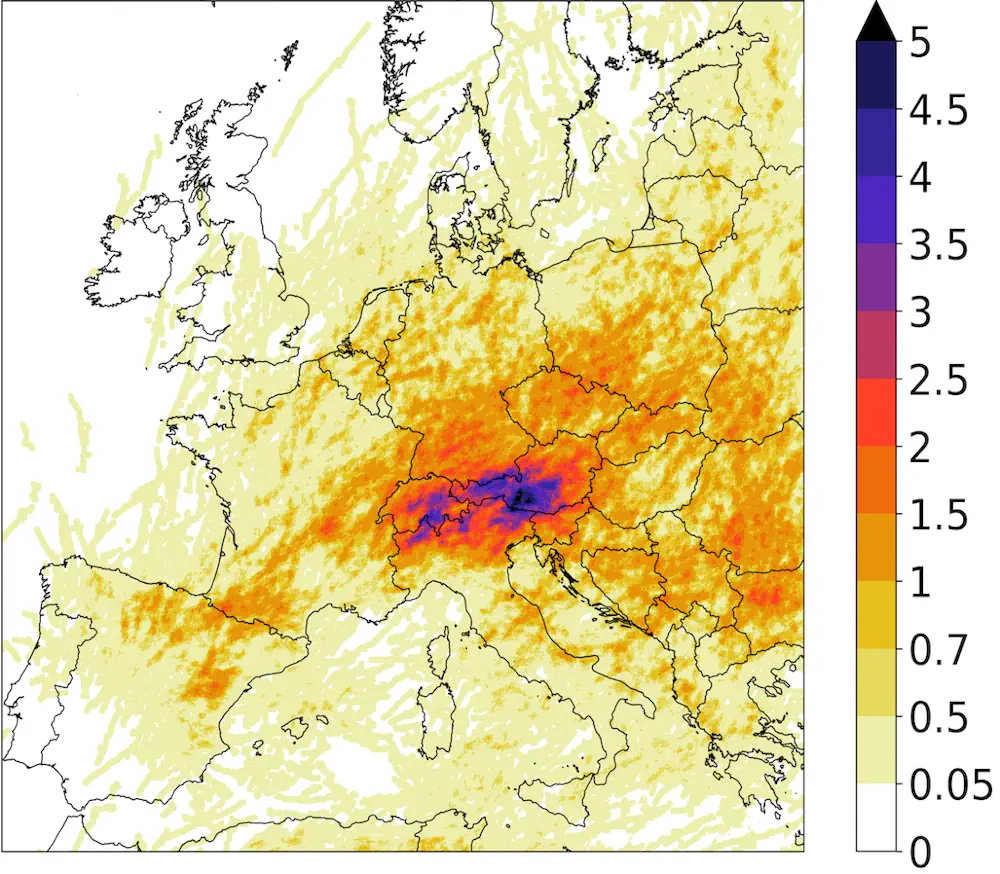

L’étude, publiée dans Science Advances, montre que la région alpine et certaines parties de l’Europe centrale et orientale peuvent s’attendre à une augmentation significative de l’activité orageuse – jusqu’à 50 % de plus sur le versant nord des Alpes avec une augmentation de la température de 3 degrés Celsius par rapport aux valeurs préindustrielles.

Des simulations en phase avec la réalité

Si les supercellules orageuses européennes sont suivies par radar météorologique, les différences entre les réseaux radar des différents pays rendent difficile une analyse complète. « Cela rend la détection transfrontalière des tempêtes plus difficile », indique le Dr. Monika Feldmann, auteure correspondante du Mobiliar Lab for Natural Risks et du Centre Oeschger pour la recherche sur le changement climatique de l’Université de Berne. Pour la première fois, un nouveau type de modèle climatique simule les orages supercellulaires avec une précision de 2,2 kilomètres, développé dans le cadre du projet scClim (voir encadré page 3).

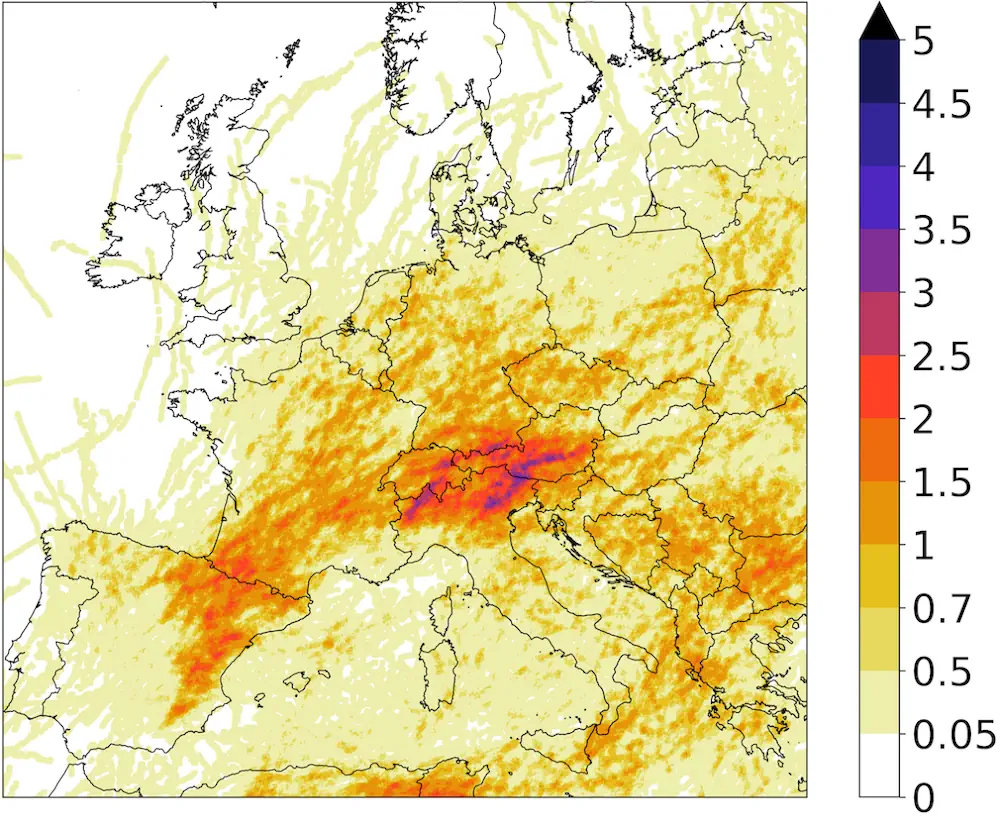

L’équipe a réalisé une simulation sur onze ans et l’a comparée aux données réelles sur les tempêtes de 2016 à 2021. « Notre simulation reflète largement la réalité, même si elle capture un peu moins de tempêtes », note Mme Feldmann. Cela n’a rien d’étonnant, car le modèle ne capture que les tempêtes de plus de 2,2 kilomètres et d’une durée supérieure à une heure, laissant de côté les événements plus petits et de plus courte durée.

Région alpine : un « point chaud » constant pour les orages

La simulation souligne le rôle des Alpes en tant que « point chaud » pour les orages supercellulaires, comme le souligne Mme Feldmann. La simulation montre environ 38 orages supercellulaires par saison sur le versant nord des Alpes et 61 sur le versant sud. Avec une augmentation de 3 degrés Celsius, ces orages continueront à se concentrer dans la région alpine, avec jusqu’à 52 % d’orages en plus au nord des Alpes et 36 % en plus au sud.

En revanche, la péninsule ibérique et le sud-ouest de la France pourraient connaître une diminution. Dans l’ensemble, on prévoit une augmentation de 11 % des orages supercellulaires dans toute l’Europe. « Ces différences régionales illustrent les effets diversifiés du changement climatique en Europe », ajoute Mme Feldmann.

Peu de tempêtes, mais des impacts importants

Ce projet améliore la précision des prévisions des orages supercellulaires. Malgré leur rareté, ces tempêtes représentent une part importante des risques liés aux orages et des pertes financières.

« Il est essentiel d’inclure les orages supercellulaires dans les évaluations des risques météorologiques et les stratégies de prévention des catastrophes », souligne M. Feldmann. La recrudescence de ces tempêtes pose des défis croissants à la société, augmentant les dommages potentiels aux infrastructures, à l’agriculture et aux propriétés privées, ainsi que les risques pour la population. « Comprendre les conditions qui favorisent ces tempêtes est essentiel pour mieux s’y préparer. »

Monika Feldmann, Michael Blanc, Killian P. Brennan, Iris Thurnherr, Patricio Velasquez, Olivia Martius, Christoph Schär. 2025. « European supercell thunderstorms – A prevalent current threat and an increasing future hazard. » Science Advances. – DOI: 10.1126/sciadv.adx0513

Source : Université de Berne