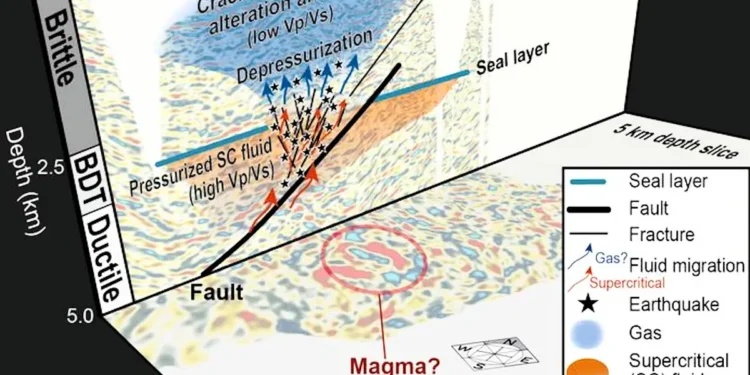

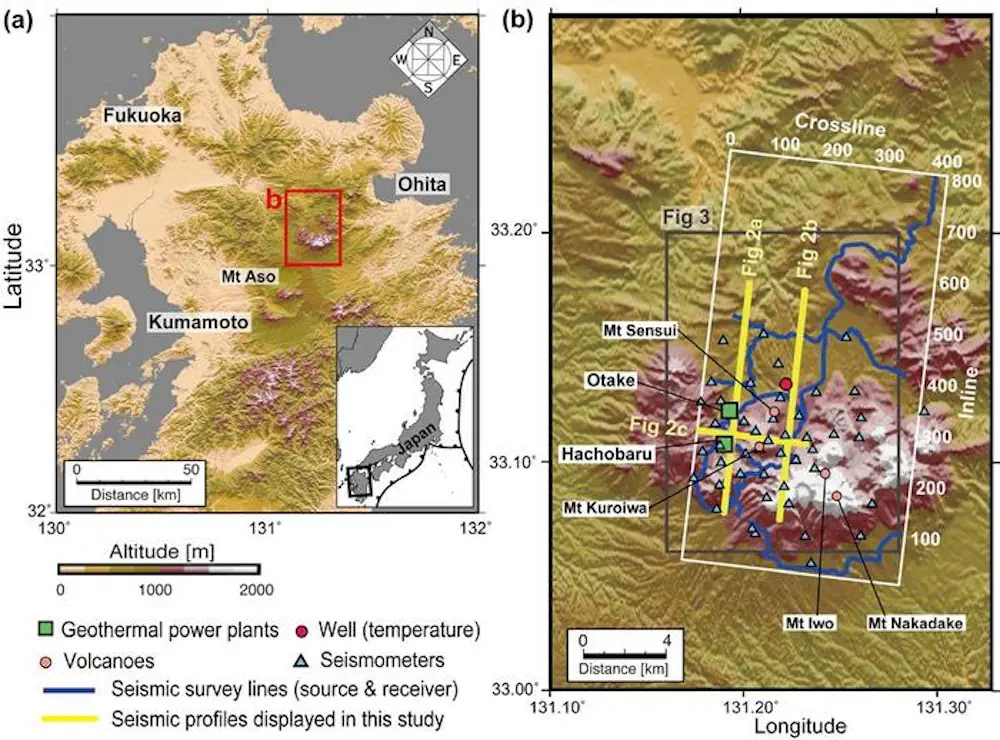

Jusqu’à présent, les scientifiques considéraient les séismes comme des phénomènes principalement liés à la libération soudaine de contraintes tectoniques. Mais une nouvelle génération d’observations, combinant imagerie sismique de haute résolution et apprentissage automatique, remet en question ce paradigme. L’équipe du professeur Takeshi Tsuji, de l’Université de Tokyo, a cartographié pour la première fois, en trois dimensions, les fluides supercritiques piégées à plusieurs kilomètres sous la croûte terrestre. Et ils ont découvert que ces fluides, loin d’être passifs, agissent comme des leviers invisibles. Ils affaiblissent les failles, modifient la rigidité des roches, et, dans certains cas, provoquent directement des séismes.

Loin d’être une théorie abstraite, les données recueillies sur plusieurs années dans des zones volcaniques actives du Japon montrent une corrélation nette entre les épisodes de fortes pluies et une augmentation des micro-séismes.

« Notre dernier article utilisant l’imagerie sismique avancée montre, pour la première fois, comment les fluides volcaniques profonds, tels que l’eau, dans leur état supercritique à haute pression, peuvent être piégés, migrer et subir des changements de phase qui influencent les tremblements de terre. Lorsque de fortes pluies tombent, le niveau des eaux souterraines augmente, ce qui accroît la pression dans les fissures et les failles situées en profondeur. Si ces failles sont déjà sur le point de se rompre, cette pression supplémentaire peut déclencher des tremblements de terre. » – Takeshi Tsuji.

Les résultats ne prétendent pas prédire un séisme comme on prévoit la météo mais ils transforment les modèles statistiques de risque sismique. À l’avenir, les systèmes d’alerte précoce pourraient intégrer les prévisions météorologiques à long terme comme un facteur critique, une innovation qui, dans un pays comme le Japon, fréquemment exposé aux typhons et aux séismes, pourrait gagner des minutes précieuses.

La frontière entre la roche vivante et la roche morte

L’un des apports les plus subtils de cette recherche réside dans la cartographie de la zone de transition fragile-ductile, une couche subtile située entre 10 et 20 km de profondeur, où les roches passent de l’état cassant, capable de produire des séismes, à l’état visqueux, où elles se déforment lentement sans générer de secousses. C’est précisément dans cette zone que les fluides supercritiques s’accumulent, comme une bulle de vapeur prisonnière dans un vase de verre.

« Contrairement aux études électromagnétiques antérieures à faible résolution, notre approche sismique a révélé ces systèmes avec un niveau de détail tridimensionnel sans précédent, » explique Takeshi Tsuji. Cela permet de comprendre non seulement où les séismes se produisent, mais pourquoi ils se produisent là, et pas ailleurs. Elle révèle également que les failles ne sont pas simplement des fractures statiques. Elles sont des canaux dynamiques, régulés par des pressions internes, influencées par des cycles climatiques. En réalité, les séismes ne sont plus seulement des événements tectoniques, ils sont aussi des phénomènes hydrologiques.

L’énergie cachée sous nos pieds

Mais ce n’est pas seulement une question de sécurité. C’est aussi une question d’avenir énergétique.

Le Japon, île volcanique aux ressources énergétiques limitées, possède l’un des plus grands potentiels géothermiques mondiaux. Pourtant, il n’en exploite qu’une fraction, en partie à cause de la crainte de perturber les sources thermales de surface. Les réserves de fluide supercritique, elles, se trouvent bien plus profondément, sous des couches imperméables, loin des sources d’eau chaude utilisées depuis des siècles.

« L’eau supercritique souterraine contient une grande quantité d’énergie thermique, ce qui en fait une ressource renouvelable incroyablement prometteuse pour l’avenir. De plus, comme elle est extraite de réservoirs profonds, elle n’interfère pas avec les systèmes de sources thermales de surface, un problème majeur pour l’énergie géothermique au Japon. » souligne le Pr. Tsuji.

Un seul puits de ce type pourrait produire autant d’énergie qu’une centrale thermique classique, sans émission de CO₂, sans combustion, sans déchets nucléaires.

Le problème ? La technologie. À 5 000 mètres de profondeur, les températures dépassent 400 °C, les pressions atteignent plus de 200 fois celle de l’atmosphère. Les forages actuels fondent, les tubages se déforment, les capteurs échouent. «Le principal obstacle à l’utilisation généralisée de l’énergie géothermique supercritique est le forage. Ces fluides existent à de grandes profondeurs sous des pressions et des températures extrêmes, de sorte que la technologie et l’équipement de forage doivent être adaptés. Même si nous pouvons désormais localiser les fluides supercritiques et leurs réservoirs, nous devons encore mettre au point des conceptions de puits sûres et efficaces pour rendre cette ressource énergétique utilisable, » conclut-il.

Des projets pilotes existent mais aucun n’a encore atteint l’efficacité commerciale. Cette étude, en identifiant précisément les réservoirs et les voies de migration des fluides, fournit une carte précise pour les futurs forages. Il reste encore des décennies de recherche en ingénierie avant que l’énergie supercritique ne devienne une réalité à grande échelle.

Article : « Supercritical fluid flow through permeable window and phase transitions at volcanic brittle–ductile transition zone » – DOI : 10.1038/s43247-025-02774-4

Source : Tokyo U.