Les nouvelles découvertes pourraient aider les fabricants à concevoir des gels, des lotions ou même des matériaux de revêtement qui durent plus longtemps et dont les performances sont plus prévisibles.

Si votre lotion pour les mains est un peu plus liquide que d’habitude lorsqu’elle sort du flacon, cela peut être lié à la « mémoire mécanique » du produit.

Les gels et les lotions doux sont fabriqués en mélangeant des ingrédients jusqu’à obtenir une substance stable et uniforme. Mais même après avoir pris, un gel peut conserver des « souvenirs », ou des tensions résiduelles, issues du processus de mélange. Au fil du temps, le produit peut céder à ces tensions incrustées et revenir à son état initial, avant le mélange. La mémoire mécanique explique en partie pourquoi la lotion pour les mains se sépare et devient liquide avec le temps.

Aujourd’hui, un ingénieur du MIT a mis au point une méthode simple pour mesurer le degré de contrainte résiduelle dans les matériaux mous après leur mélange, et a découvert que des produits courants tels que le gel pour les cheveux et la crème à raser ont une mémoire mécanique plus longue, conservant les contraintes résiduelles pendant plus longtemps que ne le pensaient les fabricants.

Dans une étude publiée aujourd’hui dans Physical Review Letters, Crystal Owens, post-doctorante au Laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle (CSAIL) du MIT, présente un nouveau protocole pour mesurer les contraintes résiduelles dans les matériaux mous de type gel, à l’aide d’un rhéomètre de table standard.

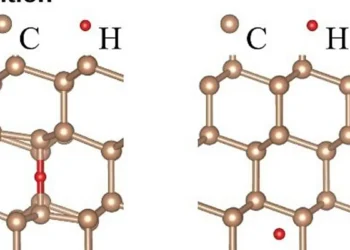

En appliquant ce protocole à des matériaux souples courants, Crystal Owens a découvert que si un gel est fabriqué en le mélangeant dans une seule direction, une fois qu’il a atteint un état stable et uniforme, il conserve effectivement la mémoire de la direction dans laquelle il a été mélangé. Même après plusieurs jours, le gel conserve une certaine contrainte interne qui, si elle est libérée, le fera se déplacer dans la direction opposée à celle dans laquelle il a été initialement mélangé, revenant ainsi à son état initial.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles différents lots de cosmétiques ou d’aliments se comportent différemment, même s’ils ont été fabriqués de manière identique », explique Mme. Owens. « Comprendre et mesurer ces contraintes cachées pendant le traitement pourrait aider les fabricants à concevoir de meilleurs produits, plus durables et dont les performances sont plus prévisibles. »

Un verre tendre

Les lotions pour les mains, les gels pour les cheveux et les crèmes à raser appartiennent tous à la catégorie des « matériaux vitreux tendres », c’est-à-dire des matériaux qui présentent à la fois les propriétés des solides et des liquides.

« Tout ce que vous pouvez verser dans votre main et qui forme un monticule mou sera considéré comme un verre tendre », observe Mme Owens. « En science des matériaux, on considère qu’il s’agit d’une version tendre d’un matériau qui a la même structure amorphe que le verre. »

En d’autres termes, un matériau vitreux mou est un étrange amalgame de solide et de liquide. Il peut être versé comme un liquide et conserver sa forme comme un solide. Une fois fabriqués, ces matériaux existent dans un équilibre délicat entre le solide et le liquide. Et Mme Owens s’est demandée : pendant combien de temps ?

« Que deviennent ces matériaux après très longtemps ? Finissent-ils par se détendre ou ne se détendent-ils jamais ? », s’interroge t-elle. « D’un point de vue physique, c’est un concept très intéressant : quel est l’état essentiel de ces matériaux ? »

Tordre et maintenir

Dans la fabrication de matériaux vitreux mous tels que le gel pour cheveux et le shampoing, les ingrédients sont d’abord mélangés pour obtenir un produit homogène. Les ingénieurs chargés du contrôle qualité laissent ensuite reposer un échantillon pendant environ une minute, période qu’ils estiment suffisante pour permettre à toute contrainte résiduelle issue du processus de mélange de se dissiper. Pendant ce temps, le matériau devrait se stabiliser et être prêt à l’emploi.

Mais Crystal Owens soupçonnait que les matériaux pouvaient conserver un certain degré de contrainte issu du processus de production longtemps après leur apparente stabilisation.

« La contrainte résiduelle est un faible niveau de contrainte qui reste emprisonné à l’intérieur d’un matériau après qu’il ait atteint un état stable », dit-elle. « Ce type de contrainte n’a jamais été mesuré dans ce genre de matériaux. »

Pour tester son hypothèse, elle a mené des expériences avec deux matériaux vitreux mous courants : le gel pour les cheveux et la crème à raser. Elle a effectué des mesures sur chaque matériau à l’aide d’un rhéomètre, un instrument composé de deux plaques rotatives qui peuvent tordre et presser un matériau à des pressions et des forces contrôlées avec précision, directement liées aux contraintes et déformations internes du matériau.

Au cours de ses expériences, elle a placé chaque matériau dans le rhéomètre et a fait tourner la plaque supérieure de l’instrument pour mélanger le matériau. Elle a ensuite laissé le matériau se stabiliser, puis se stabiliser encore davantage, pendant bien plus d’une minute. Pendant ce temps, elle a observé la force nécessaire au rhéomètre pour maintenir le matériau en place. Elle en a déduit que plus la force du rhéomètre était importante, plus celui-ci devait contrebalancer les contraintes au sein du matériau qui, sans cela, l’auraient fait sortir de son état actuel.

Au cours de multiples expériences utilisant ce nouveau protocole, Mme Owens a découvert que différents types de matériaux vitreux mous conservaient une quantité importante de contrainte résiduelle, bien après que la plupart des chercheurs aient supposé que la contrainte s’était dissipée. De plus, elle a découvert que le degré de contrainte conservé par un matériau reflétait la direction dans laquelle il avait été initialement mélangé et le moment où il avait été mélangé.

« Le matériau peut effectivement « se souvenir » dans quelle direction il a été mélangé et depuis combien de temps. Et il s’avère qu’il conserve cette mémoire de son passé beaucoup plus longtemps que nous le pensions auparavant. » confirme encore Mme Owens.

En plus du protocole qu’elle a mis au point pour mesurer la contrainte résiduelle, Mme Owens a développé un modèle permettant d’estimer comment un matériau va évoluer au fil du temps, en fonction du degré de contrainte résiduelle qu’il contient. Grâce à ce modèle, elle explique que les scientifiques pourraient concevoir des matériaux dotés d’une « mémoire à court terme », ou présentant très peu de contraintes résiduelles, de manière à ce qu’ils restent stables sur de plus longues périodes.

L’asphalte est l’un des matériaux qui, selon elle, pourrait bénéficier d’une telle amélioration. Il s’agit d’une substance qui est d’abord mélangée, puis coulée sous forme fondue sur une surface où elle refroidit et se solidifie au fil du temps. Elle soupçonne que les contraintes résiduelles issues du mélange de l’asphalte peuvent contribuer à la formation de fissures dans la chaussée au fil du temps. La réduction de ces contraintes au début du processus pourrait permettre d’obtenir des routes plus durables et plus résistantes.

« Les gens inventent sans cesse de nouveaux types d’asphalte pour qu’ils soient plus écologiques, et tous ces types auront des niveaux de contrainte résiduelle différents qui devront être contrôlés. Il y a beaucoup à explorer dans ce domaine. » conclut-elle.

Source : MIT