Adaptation de l’article de Celia Luterbacher

Dans les laboratoires de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), une équipe de chercheurs a conçu un dispositif qui brouille les frontières entre technologie et biologie : un petit robot aquatique entièrement biodégradable, propulsé par une réaction chimique simple et conçu à partir de matériaux nutritifs pour la faune. Cette innovation, décrite dans la revue Nature Communications, pourrait transformer l’approche de la surveillance environnementale en zones aquatiques sensibles.

Un modèle inspiré de la nature

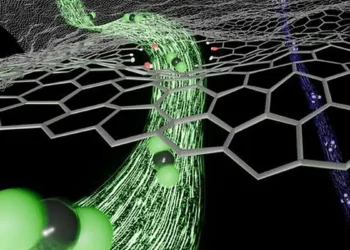

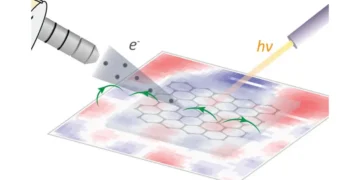

Long de cinq centimètres, le robot tire son énergie d’une réaction entre de l’acide citrique et du bicarbonate de soude, deux composés familiers utilisés dans les expériences de chimie scolaires. Ces ingrédients génèrent du dioxyde de carbone, qui actionne un système d’éjection de propylène glycol, un liquide non toxique couramment utilisé en cosmétique. Leur mécanisme exploite l’effet Marangoni, un phénomène observé chez certains insectes aquatiques qui se déplacent en modifiant localement la tension superficielle de l’eau.

La structure externe du robot est fabriquée à partir d’un aliment pour poissons enrichi en protéines (30 % de plus que les granulés commerciaux) et réduit en matières grasses (8 % de moins). En fin de vie, le dispositif ne devient pas un résidu polluant, mais une source de nourriture pour les organismes aquatiques.

« Bien que le développement de robots nageurs miniatures pour les environnements naturels ait progressé rapidement, ceux-ci sont généralement élaborés à partir de plastiques et comprennent des batteries et d’autres composants électroniques. Cela pose des problèmes pour un déploiement à grande échelle dans des écosystèmes sensibles, », explique Shuhang Zhang, doctorant à l’EPFL et co-auteur de l’étude.

« Le remplacement des déchets électroniques par des matériaux biodégradables fait l’objet d’études approfondies, mais les matériaux comestibles présentant des profils nutritionnels spécifiques restent peu explorés. Ils pourraient pourtant offrir des opportunités uniques pour la santé humaine et animale », souligne Dario Floreano, responsable du Laboratoire des systèmes intelligents de l’EPFL.

Des applications variées et des défis à surmonter

Les chercheurs envisagent plusieurs usages pour ce robot. Équipé de capteurs biodégradables, il pourrait collecter des données sur la qualité de l’eau — pH, température, présence de polluants ou de micro-organismes — avant d’être récupéré ou laissé à la dérive. Une version modifiée permet même un contrôle partiel de sa direction, grâce à une géométrie asymétrique du canal d’éjection. Cette capacité rudimentaire suffit à disperser les robots de manière ciblée, imitant le comportement aléatoire des insectes, précise l’équipe. Cela ouvre des perspectives dans l’aquaculture, notamment pour distribuer des nutriments ou des médicaments aux poissons.

Cependant, l’engin présente des limites. Sa durée de fonctionnement est restreinte à quelques minutes, et son mouvement reste difficile à contrôler précisément. De plus, son efficacité dépend des conditions environnementales comme la température ou le pH de l’eau.

Un tournant écologique dans la robotique

Au-delà de ses performances techniques, ce projet propose un changement de paradigme. Alors que les robots aquatiques actuels reposent souvent sur des composants non recyclables, cette approche privilégie des matériaux sans impact écologique.

Le travail de l’EPFL s’inscrit dans un cadre plus vaste. Le consortium RoboFood financé à hauteur de 3,5 millions d’euros par l’Union européenne, explore d’autres applications de la robotique comestible : actionneurs souples, circuits fluidiques ou encres conductrices pour le suivi agricole. Certaines pistes, encore théoriques, envisagent même l’impact de ces robots sur le développement cognitif des poissons en captivité.

Malgré ses imperfections, le robot de l’EPFL imprime une vision inédite : celle d’un monde où les machines ne s’opposent plus aux écosystèmes, mais en deviennent des éléments intégrés. Dans ce scénario, les océans pourraient être surveillés par des essaims de dispositifs nutritifs, où la collecte de données se combine à une contribution positive pour la biodiversité.

Lexique

- Effet Marangoni : Phénomène physique où une différence de tension superficielle propulse un objet à la surface d’un liquide. Utilisé ici pour le mouvement du robot, inspiré des insectes aquatiques.

- Robotique comestible : Domaine de recherche développant des machines conçues à partir de matériaux nutritifs, biodégradables et sans danger pour les écosystèmes.

- Biodégradabilité : Capacité d’un matériau à se décomposer naturellement sans nuire à l’environnement, ici appliquée à un robot aquatique transformé en nourriture après usage.

- Surveillance environnementale : Collecte de données sur la qualité de l’eau (pH, température, polluants) via des capteurs intégrés, permettant de suivre la santé des écosystèmes aquatiques.

- Aquaculture : Pratique d’élevage d’organismes aquatiques en milieu contrôlé. Le robot pourrait y distribuer des nutriments ou médicaments de manière ciblée.

- RoboFood : Consortium européen coordonné par Dario Floreano, dédié à la recherche sur des technologies comestibles (3,5 millions d’euros de financement).

- Actionneurs souples : Composants robotiques flexibles, ici étudiés pour leur utilisation dans des systèmes comestibles (ex. : manipulation douce de cultures agricoles).

- Encres conductrices: Matériaux utilisés pour imprimer des circuits électroniques comestibles, explorés dans le cadre du projet RoboFood pour des applications en agriculture.

Références : Zhang, S., Kwak, B., Zhu, R. et al. Edible aquatic robots with Marangoni propulsion. Nat Commun 16, 4238 (2025). 10.1038/s41467-025-59559-8