Emily Ayshford

À l’aide de la spectroscopie à particule unique, les chercheurs du laboratoire Squires ont révélé des informations moléculaires sur la manière dont différents types de bactéries photosynthétiques peuvent utiliser un mécanisme commun pour se protéger d’un ensoleillement excessif.

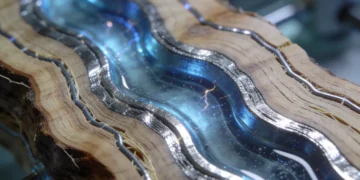

Les cyanobactéries, communément appelées algues bleu-vert, sont présentes presque partout dans le monde, des sources chaudes à la glace arctique en passant par les smoothies antioxydants. Une partie de leur extrême adaptabilité réside dans une structure unique de capture de la lumière appelée phycobilisome. Ces antennes modulaires collectent l’énergie solaire et s’adaptent aux variations de luminosité afin de fournir une sorte de protection solaire aux bactéries.

L’une des principales façons dont les phycobilisomes s’adaptent consiste à utiliser une protéine accessoire pour détecter et protéger contre un excès de lumière. Mais le fonctionnement de cette minuscule protéine n’est pas encore clairement compris. La compréhension de la photoprotection dans les phycobilisomes pourrait inspirer de nouvelles stratégies biomimétiques pour la conception de plantes visant à améliorer la sécurité alimentaire, voire la création de nouveaux types de technologies énergétiques adaptables.

Ainsi, lorsque leurs collaborateurs du laboratoire Kerfeld de l’université d’État du Michigan ont rapporté une structure moléculaire étonnamment spécifique pour les phycobilisomes protégés par cette protéine, Allison Squires, professeure adjointe à la Pritzker School of Molecular Engineering (UChicago PME) de l’université de Chicago, a été intriguée.

« Il existe de nombreux endroits où elle pourrait se lier qui ressemblent au site identifié par nos collaborateurs, et les phycobilisomes ont de nombreuses architectures différentes », a-t-elle indiqué. « Alors pourquoi s’est-elle liée à ce site précis et pas à d’autres ? Et que se passe-t-il dans d’autres architectures où ce site spécifique est bloqué ? »

En combinant des expériences de spectroscopie de haute précision avec une modélisation informatique, Allison Squires et son équipe ont découvert qu’en fait, cette protéine se lie à des sites distincts mais spécifiques dans différentes architectures de phycobilisomes, tout en semblant fonctionner de la même manière et offrir le même niveau de protection.

« C’est un très bel exemple de mécanisme moléculaire adaptable, où la protéine peut facilement évoluer pour remplir sa fonction dans des conditions qui nécessitent différentes structures de phycobilisomes », explique la chercheuse. « Elle a peut-être commencé à se lier à un seul site, mais lorsque l’architecture a changé, elle a pu continuer à remplir sa fonction sur un nouveau site. »

La spectroscopie à photon unique pour comprendre la liaison des protéines

La protéine, appelée protéine caroténoïde orange, aide à capter la lumière en « éteignant » la lumière du soleil lorsque cela est nécessaire. Si l’ensoleillement est trop intense pendant trop longtemps, par exemple, la protéine se lie au phycobilisome et dissipe l’énergie absorbée.

« Un excès d’énergie peut endommager le mécanisme photosynthétique, donc cette protéine permet de protéger rapidement les cyanobactéries d’un changement soudain de luminosité », ajoute M. Squires.

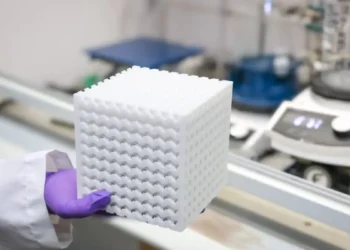

Pour mieux comprendre comment la protéine se lie à la structure de l’antenne, l’équipe de M. Squires, dont fait partie Ayesha Ejaz, récemment diplômée d’un doctorat à l’université de Chicago et première auteure de l’étude, a utilisé la spectroscopie à particule unique. Cette technologie leur permet de surveiller le transfert d’énergie à l’échelle nanométrique. L’équipe utilise un dispositif spécial appelé piège anti-brownien électrocinétique (ABEL), qui suspend leur échantillon dans une solution et utilise des électrodes dans une cellule microfluidique pour le maintenir au centre. Cela permet de maintenir la protéine en place suffisamment longtemps pour obtenir un bon signal.

Ils ont étudié comment la protéine se liait à deux types différents de phycobilisomes, l’un ayant une structure à trois barillets et l’autre à cinq barillets, et ont découvert que la protéine se liait effectivement à des sites différents, tout en produisant le même effet d’extinction.

Ils ont également réalisé des simulations informatiques reproduisant l’absorption d’un photon par la bactérie jusqu’à ce qu’il effectue la photosynthèse ou entre en contact avec la protéine.

Ensemble, ces résultats ont montré que le système « équilibre la modularité et la spécificité du site », a déclaré M. Squires. « C’est assez courant dans la nature, mais cela démontre vraiment l’extraordinaire capacité d’évolution de ce système. »

Ensuite, l’équipe espère approfondir ses recherches sur le système phycobilisome afin de mieux comprendre comment il régule la capture et le flux d’énergie. Au-delà de la protéine, le phycobilisome semble contenir d’autres « interrupteurs » et « fusibles » intrinsèques qui protègent contre les changements de conditions lumineuses en se rompant au bon moment et au bon endroit pour contrôler le transfert d’énergie. Squires et son équipe veulent savoir comment ces autres mécanismes fonctionnent et comment leur fonction complète leurs récentes découvertes concernant le rôle de la protéine caroténoïde orange.

« Il était très gratifiant de voir comment les données précises obtenues grâce au piège ABEL peuvent être utilisées pour mieux comprendre la structure de ce mécanisme d’extinction », a conclu Avesha Ejaz. « Je suis impatient de voir quels nouveaux schémas émergeront une fois que nous aurons combiné ces résultats avec de futures expériences comparant les mécanismes photoprotecteurs intrinsèques entre des phycobilisomes de structures différentes. »

Citation: “Phycobilisome core architecture influences photoprotective quenching by the Orange Carotenoid Protein.” Ejaz et al, Proceedings of the National Academy of Sciences, Oct. 7, 2025. DOI: 10.1073/pnas.2420355122