Deux fusions de trous noirs détectées à un mois d’intervalle fin 2024 bouleversent la compréhension que les scientifiques ont de l’évolution des collisions cosmiques les plus violentes de l’univers. Observés à des milliards d’années-lumière de la Terre, ces événements gravitationnels portent en eux une signature particulière. Les trous noirs qui se sont heurtés pourraient eux-mêmes provenir de précédentes collisions. L’analyse de leurs caractéristiques inhabituelles, notamment leurs rotations, offre un éclairage inédit sur la formation hiérarchique de ces objets mystérieux.

Publiées dans The Astrophysical Journal Letters par une équipe internationale de chercheurs de la collaboration LIGO-Virgo-KAGRA, les observations ouvrent une fenêtre sur les processus à l’œuvre dans les environnements stellaires denses.

Des signaux gravitationnels aux propriétés étonnantes

Le 11 octobre 2024, les détecteurs de la collaboration internationale LIGO-Virgo-KAGRA ont capté l’événement GW241011, survenu à environ 700 millions d’années-lumière. La collision impliquait deux trous noirs, l’un pesant approximativement 20 fois la masse du Soleil, l’autre six fois. Le plus massif tournait sur lui-même à une vitesse vertigineuse, se classant parmi les trous noirs les plus rapides jamais observés.

Moins d’un mois plus tard, le 10 novembre, un deuxième signal baptisé GW241110 a été enregistré, cette fois à 2,4 milliards d’années-lumière. La fusion mettait en scène des trous noirs de 17 et huit masses solaires respectivement. Mais la véritable surprise résidait dans la rotation du plus grand : contrairement à la majorité des trous noirs observés qui tournent dans le sens de leur orbite, celui-ci effectuait une rotation inversée, une première absolue dans les annales de l’astronomie gravitationnelle.

L’hypothèse de fusions en cascade

Comment expliquer de telles anomalies ? Pour Stephen Fairhurst, professeur à l’université de Cardiff et porte-parole de la LIGO Scientific Collaboration, les indices convergent vers un scénario fascinant. « Avec ces deux événements présentant chacun un trou noir significativement plus massif que l’autre et tournant rapidement, ils fournissent des preuves tentantes que ces trous noirs se sont formés à partir de précédentes fusions », explique le chercheur .

La différence de taille entre les partenaires de chaque fusion — le plus grand faisant presque le double du plus petit — ainsi que l’orientation inhabituelle de leur rotation plaident en faveur d’une origine complexe. Ces trous noirs ne seraient pas nés directement de l’effondrement d’étoiles massives, mais seraient le fruit de coalescences antérieures. Un tel processus, baptisé fusion hiérarchique, nécessite des conditions particulières : des environnements denses comme les amas d’étoiles, où les trous noirs se rencontrent fréquemment et peuvent fusionner à répétition.

Une précision instrumentale sans précédent

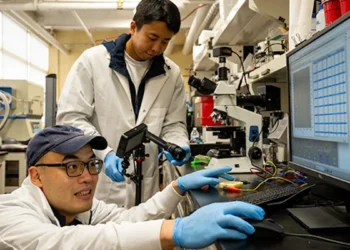

La détection de signaux aussi subtils n’aurait pas été possible sans les récentes améliorations apportées aux détecteurs LIGO. Joseph Giaime, directeur de l’observatoire LIGO Livingston à Caltech, souligne l’importance de ces avancées techniques. « Une meilleure sensibilité permet non seulement à LIGO de détecter beaucoup plus de signaux, mais permet également une compréhension plus approfondie de ceux que nous détectons », précise-t-il.

Les mesures ultra-précises réalisées sur GW241011 et GW241110 ont permis d’extraire des informations auparavant inaccessibles sur la dynamique de ces systèmes binaires. Les données collectées valident également, avec une exactitude sans précédent, les lois fondamentales de la physique prédites il y a plus d’un siècle par Albert Einstein. Elles alimentent par ailleurs la recherche de nouvelles particules élémentaires encore inconnues, susceptibles d’extraire de l’énergie des trous noirs.

Vers une cartographie des berceaux stellaires

Si l’hypothèse des fusions hiérarchiques se confirme, elle permettrait de mieux identifier les régions de l’univers où naissent et évoluent les trous noirs. Les amas stellaires denses, véritables carrefours gravitationnels, deviendraient des laboratoires naturels privilégiés pour observer la formation en cascade de ces objets. Chaque nouvelle détection enrichit le catalogue des ondes gravitationnelles et affine les modèles théoriques de l’évolution stellaire.

La collaboration LIGO-Virgo-KAGRA, qui rassemble plus de 1 600 scientifiques à travers le monde, continue de scruter le cosmos à la recherche de ces violentes collisions, espérant décrypter l’histoire tumultueuse des trous noirs et leur rôle dans la structuration de l’univers.