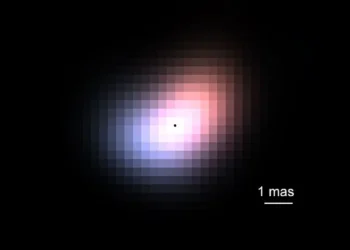

La comète interstellaire 3I/ATLAS vit actuellement son moment le plus spectaculaire. Elle s’apprête à atteindre son périhélie ce 29 octobre 2025, soit son point le plus proche du Soleil, à environ 210 millions de kilomètres de notre étoile. Découverte en juillet dernier par le système de surveillance ATLAS, cette messagère venue d’un autre système stellaire exhibe un jet de gaz et de poussière dirigé vers le Soleil, signe d’une activité cométaire intense à mesure qu’elle se réchauffe. Plus étonnant encore, son inhabituelle « anti-queue » observée en juillet et août s’est récemment inversée pour devenir une queue classique en septembre, alimentant les débats scientifiques sur sa composition et sa nature.

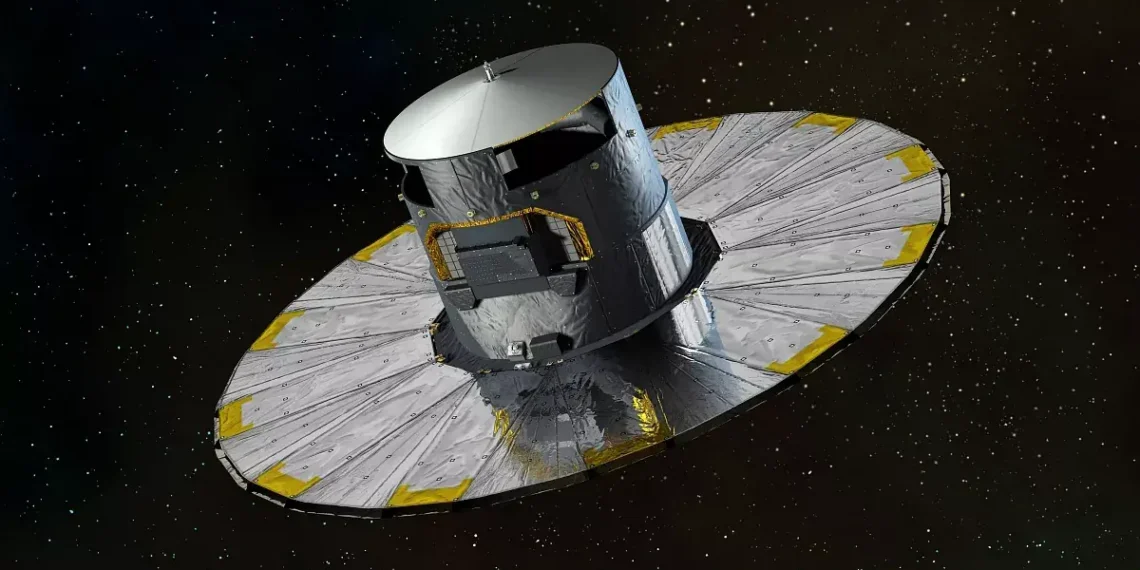

Des chercheurs du CITIC, centre de recherche de l’Université de La Corogne, ont reconstitué l’histoire orbitale de la comète interstellaire 3I/ATLAS, retraçant son périple galactique sur une période de 10 millions d’années. Grâce à la mission Gaia, les travaux éclairent le parcours de ce troisième visiteur interstellaire identifié dans notre système solaire. Les résultats révèlent une trajectoire singulière qui rappelle la complexité des mécanismes dynamiques à l’œuvre dans la Voie lactée. L’étude, portée par Xabier Pérez Couto et son équipe, ouvre de nouvelles perspectives sur l’origine et le comportement de ces objets venus d’autres mondes.

Une trajectoire interstellaire reconstituée

L’équipe dirigée par Xabier Pérez Couto a utilisé les données précises de la mission Gaia pour retracer le chemin de la comète 3I/ATLAS à travers la Galaxie. L’objet, détecté le 1er juillet par le programme ATLAS, présente une orbite qui le situe bien au-delà des limites habituellement observées pour les comètes classiques issues du nuage d’Oort.

Le calcul de la trajectoire sur dix millions d’années met en évidence une vitesse exceptionnelle, rendant toute interaction avec les étoiles traversées infructueuse. Au total, 93 rencontres potentielles ont été identifiées, mais aucune n’a pu modifier de façon significative la course de la comète en raison de sa vitesse élevée.

L’énigme d’origine stellaire et la mémoire ancienne

Selon l’étude, l’étoile d’origine de la comète demeure inconnue, mais il est probable que 3I/ATLAS provienne du disque mince de la Voie lactée, ce qui représente l’environnement dynamique le plus courant pour ce type d’objets. Les chercheurs estiment son âge à environ 10 milliards d’années, ce qui confère à cette comète le statut de témoin privilégié des origines du système planétaire dans l’Univers.

« Cette comète nous permet d’étudier l’évolution d’objets provenant d’autres systèmes planétaires, ce que, jusqu’à présent, nous n’avons pu que théoriser. » souligne Xabier Pérez Couto.

Vers une cartographie galactique des visiteurs interstellaires

La multiplication des découvertes d’objets interstellaires devrait bientôt permettre d’établir des tendances chimiques et dynamiques à grande échelle galactique. Le rôle de Minia Manteiga, coordinatrice locale de la mission Gaia, a été déterminant pour l’accès aux données nécessaires à cette reconstitution. L’étude laisse entrevoir un avenir où la compréhension de l’évolution de la matière galactique reposera sur l’analyse comparative de ces nouveaux messagers venus du lointain.

À mesure que les programmes de surveillance s’intensifient et que de nouveaux objets interstellaires sont détectés, la science galactique entre dans une phase où chaque découverte enrichit la cartographie de notre cosmos. Le travail de l’équipe du CITIC montre que, même si l’origine exacte d’un visiteur reste mystérieuse, son trajet et sa mémoire livrent des indices précieux sur la diversité et l’histoire de la Voie lactée. Cela le chemin à de futures investigations sur la dynamique stellaire et planétaire à l’échelle galactique.

Source : CITIC