Un sel aussi peu spectaculaire que le thiocyanate de guanidinium pourrait bien changer la donne dans l’industrie photovoltaïque. Des chercheurs du University College London (UCL) démontrent que cet additif améliore à la fois le rendement et la stabilité des cellules solaires à pérovskite, un semiconducteur promis à remplacer, du moins en partie, le silicium dans les années à venir. Leur étude éclaire la mécanique intime de la cristallisation et suggère des pistes concrètes pour industrialiser la technologie.

Depuis une décennie, les pérovskites captivent ingénieurs et industriels : elles se déposent à basse température, autorisent des supports flexibles et s’accordent aisément à la fabrication en continu. Reste une faiblesse : des micro-défauts, héritage d’une croissance cristalline trop rapide, agissent comme autant de courts-circuits internes. C’est là qu’intervient le thiocyanate de guanidinium. Introduit au moment du dépôt, le sel ralentit et homogénéise la formation des cristaux. Les couches obtenues se révèlent plus lisses, plus régulières, donc moins sujettes à la recombinaison des charges qui grève l’efficacité des cellules.

Vers des tandems ultra-performants

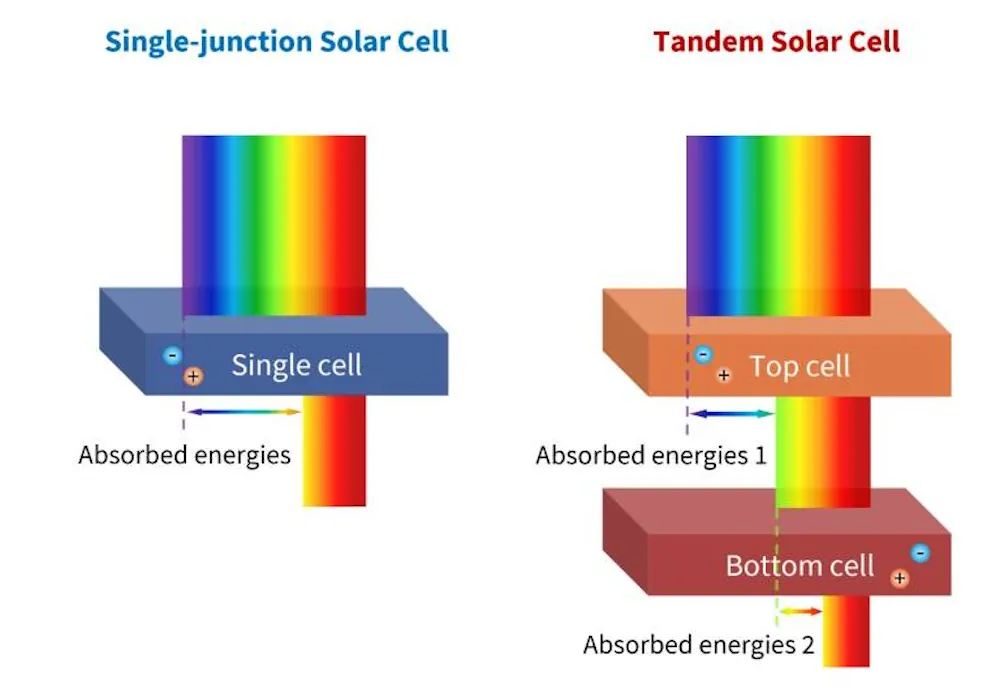

L’équipe du Dr Tom Macdonald (UCL Electronic & Electrical Engineering) a ciblé un alliage étain-plomb, fréquemment utilisé dans la couche inférieure des dispositifs en tandem. Dans une configuration monocouche, elle obtient un rendement de 22,3%, quasi au niveau du record pour cette composition. À titre de comparaison, les meilleures cellules en silicium plafonnent autour de 27% en laboratoire et les panneaux grand public avoisinent 22%. Les tandems tout-pérovskite franchissent d’ores et déjà la barre des 30% et l’ajout du sel laisse présager un nouveau bond en avant.

« Notre méthode offre un moyen direct et efficace d’optimiser la qualité des pérovskites au cours de la fabrication, livrant des cellules plus performantes et plus stables, deux exigences indispensables à une mise sur le marché« , souligne Tom Macdonald.

Une plongée dans la croissance cristalline

Le succès du procédé tient à un contrôle fin de la cinétique de cristallisation. « Cette étude fournit une compréhension précieuse du mécanisme de formation. En modulant ce dernier, nous réalisons des films de qualité nettement supérieure, un gain qui se traduit immédiatement par des dispositifs plus efficaces et plus durables« , précise la doctorante Yueyao Dong.

Son collègue taïwanais, Chieh-Ting Lin (National Chung Hsing University), observe que l’additif « ouvre la possibilité d’ajuster subtilement l’architecture des pérovskites destinées aux tandems, avec l’espoir de repousser significativement les limites actuelles du rendement. »

Un enjeu industriel et énergétique

Tolérantes aux défauts, faciles à produire et ajustables en longueur d’onde, les pérovskites cochent de nombreuses cases pour une production solaire à grande échelle. Les tandems, qui empilent deux couches absorbant des portions distinctes du spectre solaire, maximisent la conversion photon-électron et promettent une électricité meilleur marché par kilowatt-heure.

Le thiocyanate de guanidinium ne relève pas de la chimie exotique : sa disponibilité et son faible coût constituent un atout supplémentaire. L’équipe de l’UCL prévoit d’étendre l’approche à d’autres sels afin d’affiner encore la texture des films. Parallèlement, elle s’attache à comprendre comment l’additif améliore aussi le transport des charges et limite la migration ionique, deux verrous identifiés précédemment par les mêmes auteurs dans ACS Energy Letters.

Des scénarios crédibles à court terme

La filière solaire approche d’un palier où chaque décimale de rendement se négocie chèrement. Dans ce contexte, une méthode simple – ajouter un sel durant la fabrication – séduit par son pragmatisme. Si l’effet se confirme sur des modules de grande surface et sous conditions réelles d’ensoleillement, l’étape du prototype industriel pourrait suivre rapidement. Les fabricants y gagneraient une technologie plus performante sans bouleverser leurs chaînes de production.

La quête d’un solaire moins coûteux et plus puissant passe autant par les records de laboratoires que par des ajustements de procédé. Le thiocyanate de guanidinium montre combien une intervention apparemment modeste sur la chimie de dépôt peut faire basculer l’équilibre entre performance et fiabilité.

Source : UCL