Sous les étoiles d’Afrique de l’Ouest, un changement profond s’est accompli. Le Sénégal, en l’espace de quelques années, est devenu l’un des rares pays au monde à disposer d’un réseau d’éclairage public entièrement alimenté par l’énergie solaire, couvrant désormais près des trois quarts de sa population. Derrière ce basculement technologique et énergétique se trouve un chantier d’une ampleur inédite : 67 000 nouveaux lampadaires solaires installés en trente mois, venant s’ajouter aux 50 000 déjà déployés en 2018.

Au total, ce sont 120 000 candélabres autonomes qui jalonnent désormais routes, places publiques et quartiers, de Saint-Louis à Ziguinchor, en passant par Thiès et Kaolack.

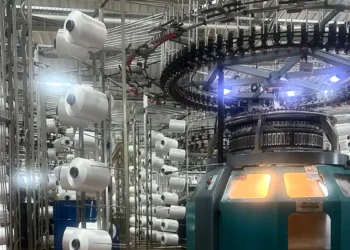

L’entreprise française Fonroche Lighting, chargée de la mise en œuvre de la phase 2 du programme national d’éclairage solaire, a achevé en octobre 2024 un projet dont l’échelle et la rapidité d’exécution n’ont guère d’équivalent dans l’histoire de l’infrastructure publique africaine.

« Ce chantier est une véritable vitrine mondiale de ce que l’éclairage public solaire peut offrir : rapidité de déploiement, modernité technologique et bénéfices économiques et environnementaux. Avec le Sénégal, nous démontrons qu’il est possible d’équiper un pays entier en quelques mois, tout en lui donnant les moyens de piloter son parc d’éclairage avec un haut niveau de performance et une connectivité optimisée par nos technologies de pointe », a déclaré Laurent Lubrano, directeur général de Fonroche Lighting.

Un déploiement à cadence industrielle

Lancé en octobre 2022 sous l’égide de l’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables (ANER), le projet phare a bénéficié d’un financement de 220 millions d’euros, mobilisé par l’État sénégalais avec l’appui de Bpifrance, de la Direction Générale du Trésor français et de la Société Générale. Mais c’est dans sa mise en œuvre que le programme a défié les conventions. Sur le terrain, les équipes de Fonroche ont atteint un rythme de 1 200 installations hebdomadaires, soit en moyenne deux semaines pour électrifier entièrement une commune, un exploit logistique rendu possible par la conception modulaire des équipements.

Contrairement aux systèmes traditionnels, ces lampadaires ne nécessitent ni tranchées, ni câblage, ni raccordement au réseau électrique. Leur autonomie repose sur un panneau photovoltaïque, une batterie lithium de haute capacité et un système de gestion intelligente de l’énergie, tous conçus et assemblés dans l’usine de Fonroche à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Leur simplicité d’installation a permis de couvrir simultanément des centaines de localités, souvent isolées, sans perturber la vie quotidienne des habitants.

Une infrastructure connectée, pilotée depuis Dakar

Le dispositif sénégalais se distingue véritablement par sa dimension numérique. Chaque luminaire est doté d’un module de communication qui transmet, en temps réel, son état de fonctionnement, sa consommation énergétique et sa performance lumineuse. Quotidiennement, plus de 11 millions de données transitent vers un centre de supervision installé à Dakar. Là, des ingénieurs surveillent l’ensemble du réseau, ajustent les horaires d’allumage selon les saisons ou les événements locaux, détectent les anomalies avant même qu’elles ne deviennent pannes, et planifient les interventions de maintenance avec une précision chirurgicale.

Cette connectivité transforme l’éclairage public en un service intelligent. Les municipalités peuvent, par exemple, augmenter temporairement la luminosité autour d’un marché nocturne ou réduire la puissance dans les zones peu fréquentées pour économiser l’énergie. Résultat : une baisse drastique des coûts d’entretien, une durée de vie prolongée des équipements, et une fiabilité accrue — les lampadaires garantissent 365 nuits d’éclairage par an, même en saison des pluies.

Des retombées tangibles pour l’économie et l’environnement

Les bénéfices de cette infrastructure ne se mesurent pas seulement en kilomètres éclairés. Sur le plan environnemental, le dispositif évite chaque année l’émission de 51 367 tonnes de dioxyde de carbone, soit l’équivalent, sur dix ans, de 4 700 allers-retours en avion entre Paris et New York. Sur le plan économique, il permet au Sénégal d’économiser 210 millions d’euros sur sa facture énergétique sur la même période. Une somme considérable pour un pays en développement, réinjectée dans d’autres priorités publiques.

Sur le plan social, l’impact est tout aussi marquant. Près de 12 millions de Sénégalais soit 75 % de la population vivent désormais dans des zones éclairées de manière fiable, sécurisant les déplacements nocturnes, prolongeant les heures d’activité économique et améliorant la qualité de vie. Des marchés, des écoles, des centres de santé, des gares routières fonctionnent désormais sans interruption, indépendamment des coupures de courant qui affectent encore certaines régions.

Un modèle exportable, une entreprise en plein essor

Fonroche Lighting, fondée en 2010, n’en est pas à ses débuts au Sénégal. L’entreprise avait déjà éclairé l’échangeur de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) en 2017, un projet emblématique qui avait servi de laboratoire pour le déploiement national. Aujourd’hui, avec des filiales en Afrique, en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis, la société emploie plus de 350 personnes et vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros d’ici fin 2025. Sa gamme Nowatt, dédiée aux espaces piétons et paysagers, complète son offre pour les collectivités souhaitant combiner design et durabilité.

Le cas sénégalais démontre qu’un pays en développement peut, avec les partenaires techniques et financiers adéquats, sauter des étapes technologiques et construire une infrastructure moderne, décentralisée et résiliente. Il montre aussi que la transition énergétique n’est pas un luxe réservé aux nations industrialisées, mais une opportunité concrète pour améliorer les services publics, réduire la dépendance aux énergies fossiles et renforcer la souveraineté énergétique.

Source : Fonroche Lighting