Une nouvelle publication a mis en évidence une nouvelle contrainte sur la chimie du noyau terrestre, en montrant comment celui-ci a pu se cristalliser il y a des millions d’années.

L’étude, menée par le Dr Alfred Wilson (École des sciences de la Terre et de l’environnement) en collaboration avec des chercheurs de l’université d’Oxford et de l’University College London, a montré que le noyau devait être composé de 3,8 % de carbone pour pouvoir commencer à se cristalliser.

Ce résultat indique que le carbone pourrait être plus abondant dans le noyau terrestre qu’on ne le pensait auparavant, et que cet élément aurait pu jouer un rôle clé dans son gel, offrant un aperçu rare des processus qui se déroulent au cœur de notre planète.

Comment le noyau interne de la Terre s’est-il formé ?

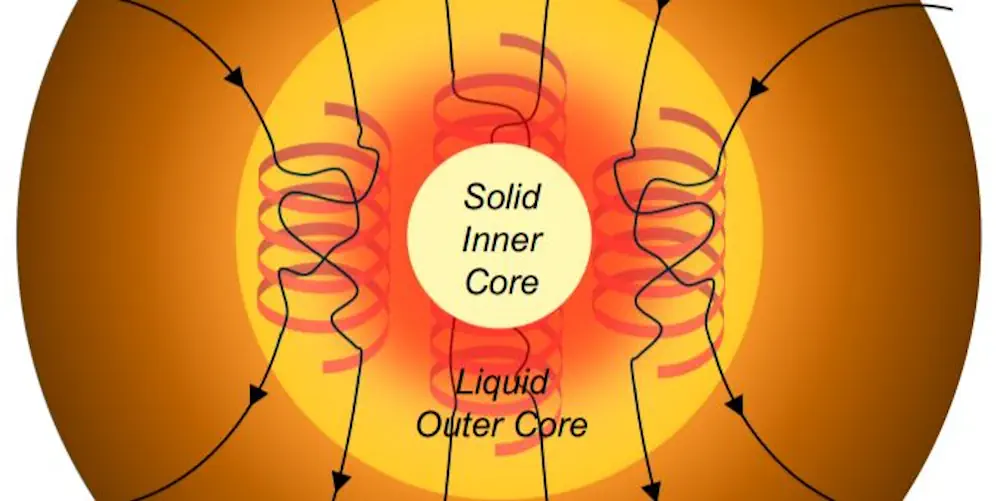

Le noyau interne de la Terre, masse solide riche en fer située au centre de notre planète, s’agrandit lentement à mesure que le noyau externe en fusion qui l’entoure se refroidit et se solidifie. Mais ce processus fait l’objet d’un débat parmi les scientifiques depuis des décennies.

La formation du noyau interne ne consiste pas seulement à déterminer à quel moment le noyau s’est refroidi jusqu’à son point de congélation, mais implique également le processus de cristallisation, qui dépend de sa composition chimique exacte.

Tout comme les gouttelettes d’eau dans les nuages, qui peuvent se refroidir jusqu’à -30 °C avant de former de la grêle, le fer en fusion doit être surrefroidi (refroidi en dessous de son point de fusion) avant de pouvoir se solidifier.

Des calculs antérieurs ont suggéré qu’un refroidissement excessif de 800 à 1 000 °C serait nécessaire pour déclencher la congélation du noyau s’il était constitué de fer pur.

Cependant, si le noyau était refroidi à ce point, les chercheurs ont montré que le noyau interne se développerait massivement et que le champ magnétique terrestre serait perturbé. Mais aucun de ces deux scénarios ne s’est produit au cours de l’histoire de notre planète.

Au contraire, les scientifiques pensent que dans le passé, le noyau n’aurait pas pu se refroidir à plus de 250 °C environ en dessous de son point de fusion.

Des modèles informatiques révèlent le processus de congélation

Cette nouvelle recherche visait à comprendre comment le noyau interne tel qu’il est observé aujourd’hui par la sismologie peut exister avec un refroidissement aussi limité dans le passé. Sans accès direct à l’intérieur profond de la Terre, l’équipe de recherche a dû s’appuyer sur des simulations informatiques du processus de congélation.

Ils ont examiné la présence d’autres éléments, notamment le silicium, le soufre, l’oxygène et le carbone, et leur influence potentielle sur le processus de congélation.

« Chacun de ces éléments est présent dans le manteau sus-jacent et aurait donc pu se dissoudre dans le noyau au cours de l’histoire de la Terre », explique le coauteur Andrew Walker, professeur associé à l’université d’Oxford.

« Cela pourrait expliquer pourquoi nous avons un noyau interne solide avec relativement peu de surfusion à cette profondeur. La présence d’un ou plusieurs de ces éléments pourrait également expliquer pourquoi le noyau est moins dense que le fer pur, une observation clé de la sismologie. »

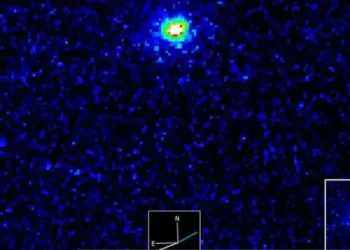

À l’aide de simulations informatiques à l’échelle atomique d’environ 100 000 atomes à des températures et des pressions surfondues équivalentes à celles du noyau interne, l’équipe de recherche a suivi la fréquence à laquelle de petits amas d’atomes de type cristallin se formaient à partir d’un liquide. Ces événements de « nucléation » sont les premières étapes vers la congélation.

Ce qu’ils ont découvert était surprenant : le silicium et le soufre, des éléments souvent supposés présents dans le noyau, ralentissent en fait le processus de congélation. En d’autres termes, un refroidissement plus important serait nécessaire pour commencer à former le noyau interne si ces éléments étaient abondants dans cette partie de la Terre.

D’autre part, ils ont découvert que le carbone contribuait à accélérer le gel dans la simulation.

Test de la température

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont testé le degré de refroidissement nécessaire pour geler le noyau interne si 2,4 % de la masse du noyau était constituée de carbone. Résultat : environ 420 °C, ce qui reste trop élevé, mais c’est le résultat le plus proche de la viabilité à ce jour.

Mais lorsqu’ils ont extrapolé leurs résultats à un cas où 3,8 % de la masse du noyau est constituée de carbone, le refroidissement nécessaire est tombé à 266 °C. C’est la seule composition connue qui pourrait expliquer à la fois la nucléation et la taille observée du noyau interne.

Ce résultat indique que le carbone pourrait être plus abondant dans le noyau terrestre qu’on ne le pensait auparavant, et que sans cet élément, la formation d’un noyau interne solide n’aurait peut-être jamais eu lieu.

Les expériences montrent également que le gel du noyau interne était possible avec la bonne composition chimique et, contrairement à l’eau lorsqu’elle forme de la grêle, cela s’est produit sans « germes de nucléation », ces minuscules particules qui contribuent à déclencher le gel. Ceci est essentiel, car lors des simulations précédentes, tous les candidats potentiels pour les germes de nucléation dans le noyau ont fondu ou se sont dissous.

Le Dr Alfred Wilson, auteur principal, a déclaré : « Il est passionnant de voir comment les processus à l’échelle atomique contrôlent la structure fondamentale et la dynamique de notre planète. En étudiant la formation du noyau interne de la Terre, nous ne nous contentons pas d’apprendre le passé de notre planète. Nous avons un aperçu rare de la chimie d’une région que nous ne pourrons jamais espérer atteindre directement et nous apprenons comment elle pourrait changer à l’avenir. »

Image d’en-tête

Légende : Représentation schématique en coupe transversale de la Terre montrant le manteau, le noyau externe et le noyau interne. La convection dans le noyau externe produit le champ géomagnétique terrestre.

Les propriétés du noyau riche en fer de la Terre sont essentielles pour comprendre l’intérieur profond de notre planète, de sa température à la manière dont il génère le champ magnétique global. La composition chimique exacte du noyau reste inconnue, mais de nouvelles recherches suggèrent que le processus qui a déclenché le gel du noyau interne solide à partir du noyau externe liquide environnant pourrait révéler sa composition et éclairer ses propriétés mystérieuses.

Source : Leeds U.