Une équipe internationale de scientifiques, dirigée par l’Université d’Oxford, a réalisé une première mondiale en créant des « boules de feu » plasmatiques à l’aide de l’accélérateur Super Proton Synchrotron au CERN, à Genève, pour étudier la stabilité des jets de plasma émanant de blazars. Les résultats, publiés dans PNAS, pourraient apporter un nouvel éclairage sur un mystère de longue date sur les champs magnétiques cachés de l’Univers et les rayons gamma manquants.

Les blazars sont des galaxies actives alimentées par des trous noirs supermassifs qui lancent des faisceaux étroits à vitesse proche de la lumière de particules et de rayonnement vers la Terre. Ces jets produisent une émission de rayons gamma intense s’étendant jusqu’à plusieurs téraélectronvolts (1 TeV = 10 12 /a billions eV), qui est détecté par des télescopes terrestres. Comme ces rayons gamma TeV se propagent à travers l’espace intergalactique, ils dispersent la faible lumière de fond des étoiles, créant des cascades de paires électron-positrons. Les paires devraient ensuite se disperser sur le fond cosmique des micro-ondes pour générer des rayons gamma à haute énergie (GeV = 109 eV) – mais ceux-ci n’ont pas été capturés par les télescopes spatiaux gamma, tels que le satellite Fermi. Jusqu’à présent, la raison en est un mystère.

Une explication est que les paires sont déviées par de faibles champs magnétiques intergalactiques, éloignant les rayons gamma de basse énergie de notre ligne de visée. Une autre hypothèse, originaire de la physique des plasmas, est que les faisceaux de paires eux-mêmes deviennent instables lorsqu’ils traversent la matière clairsemée qui se trouve entre les galaxies. Dans ce cas, de petites fluctuations des courants d’entraînement du faisceau qui génèrent des champs magnétiques, renforçant l’instabilité et dissipant potentiellement l’énergie du faisceau.

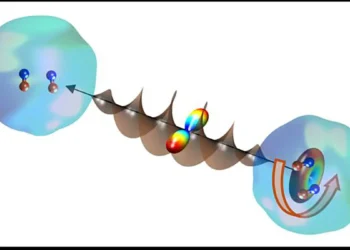

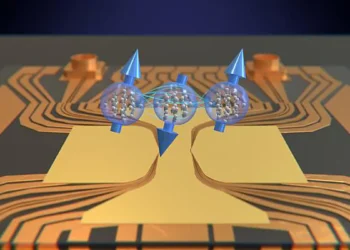

Pour tester ces théories, l’équipe de recherche – une collaboration entre l’Université d’Oxford et l’installation laser centrale (CLF) du Conseil des installations scientifiques et technologiques (STFC) a utilisé l’installation HiRadMat (High-Radiation to Materials) du CERN pour générer des paires électron-positron avec le Super Proton Synchrotron et les envoyer à travers un plasma ambiant de mètre de long. Cela a créé un analogue de laboratoire à l’échelle d’une cascade de paires entraînée par blazar se propageant à travers le plasma intergalactique. En mesurant le profil de faisceau et les signatures de champ magnétique associées, les chercheurs ont directement examiné si les instabilités faisceau-plasma pouvaient perturber le jet.

Les résultats étaient frappants. Contrairement aux attentes, le faisceau de la paire est resté étroit et presque parallèle, avec un minimum de perturbation ou de champs magnétiques auto-générés. Lorsqu’il est extrapolé à des échelles astrophysiques, cela implique que les instabilités faisceau-plasma sont trop faibles pour expliquer les rayons gamma GeV manquants – soutenant l’hypothèse que le milieu intergalactique contient un champ magnétique qui est susceptible d’être une relique de l’Univers précoce.

Le chercheur principal, le professeur Gianluca Gregori (Département de physique de l’Université d’Oxford), a déclaré: « Notre étude démontre comment les expériences en laboratoire peuvent aider à combler le fossé entre la théorie et l’observation, améliorant notre compréhension des objets astrophysiques à partir de télescopes satellitaires et terrestres. Il souligne également l’importance de la collaboration entre les installations expérimentales du monde entier, en particulier pour innover de nouveaux horizons dans l’accès à des régimes physiques de plus en plus extrêmes. »

Ces résultats soulèvent toutefois d’autres questions. On pense que l’Univers primitif était extrêmement uniforme et on ne sait pas comment un champ magnétique a pu se former pendant cette phase primordiale. Selon les chercheurs, la réponse pourrait impliquer une nouvelle physique au-delà du modèle standard. On espère que les installations à venir, telles que l’observatoire Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), fourniront des données à plus haute résolution pour tester ces idées plus en détail.

Notre étude démontre comment les expériences en laboratoire peuvent aider à combler le fossé entre la théorie et l’observation, améliorant ainsi notre compréhension des objets astrophysiques à partir de satellites et de télescopes terrestres. – Professeur Gianluca Gregori, département de physique

Le professeur Subir Sarkar (département de physique, Université d’Oxford), co-chercheur, a indiqué : « Ce fut très enrichissant de participer à une expérience innovante comme celle-ci, qui ajoute une nouvelle dimension à la recherche de pointe menée au CERN. Nous espérons que nos résultats remarquables susciteront l’intérêt de la communauté des physiciens des plasmas (astrophysiciens) pour les possibilités d’étudier des questions cosmiques fondamentales dans un laboratoire terrestre de physique des hautes énergies. »

« Pour un théoricien, il est extraordinaire de voir des expériences confirmer et étendre des idées qui, jusqu’à récemment, n’existaient que dans des simulations. Ces résultats montrent la puissance de la combinaison de calculs à grande échelle et d’installations expérimentales de pointe comme le CERN pour explorer la physique des plasmas cosmiques. » a ajouté pour sa part le Dr Pablo Bilbao, co-chercheur (département de physique, Université d’Oxford).

L’étude « Suppression of pair beam instabilities in a laboratory analogue of blazar pair cascades » (Suppression des instabilités des faisceaux de paires dans un analogue de laboratoire des cascades de paires de blazars) a été publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Cette collaboration a réuni des chercheurs de l’université d’Oxford, du Centre laser régional (RAL) du STFC, du CERN, du Laboratoire d’énergie laser de l’université de Rochester, de l’AWE Aldermaston, du Laboratoire national Lawrence Livermore, de l’Institut Max Planck de physique nucléaire, de l’université d’Islande et de l’Instituto Superior Técnico de Lisbonne.