Utiliser des lasers comme des pinces pour comprendre l’électrification des nuages peut sembler de la science-fiction, mais à l’Institute of Science and Technology Austria (ISTA), c’est une réalité. En piégeant et en chargeant des particules de taille micronique avec des lasers, les chercheurs peuvent désormais observer leur dynamique de charge et de décharge dans le temps. Cette méthode, publiée dans Physical Review Letters, pourrait fournir des indications clés sur ce qui déclenche la foudre.

Les aérosols sont des particules liquides ou solides qui flottent dans l’air. Ils sont tout autour de nous. Certains sont gros et visibles, comme le pollen au printemps, tandis que d’autres, comme les virus qui se propagent pendant la saison de la grippe, ne peuvent pas être détectés à l’œil nu. Certains, nous pouvons même les goûter, comme les cristaux de sel en suspension dans l’air que nous inhalons au bord de la mer.

Andrea Stöllner, doctorante, membre des groupes Waitukaitis et Muller à l’Institute of Science and Technology Austria (ISTA), se concentre sur les cristaux de glace dans les nuages. La scientifique autrichienne utilise des aérosols modèles – de minuscules particules de silice transparentes – pour explorer comment ces cristaux de glace s’accumulent et interagissent avec la charge électrique.

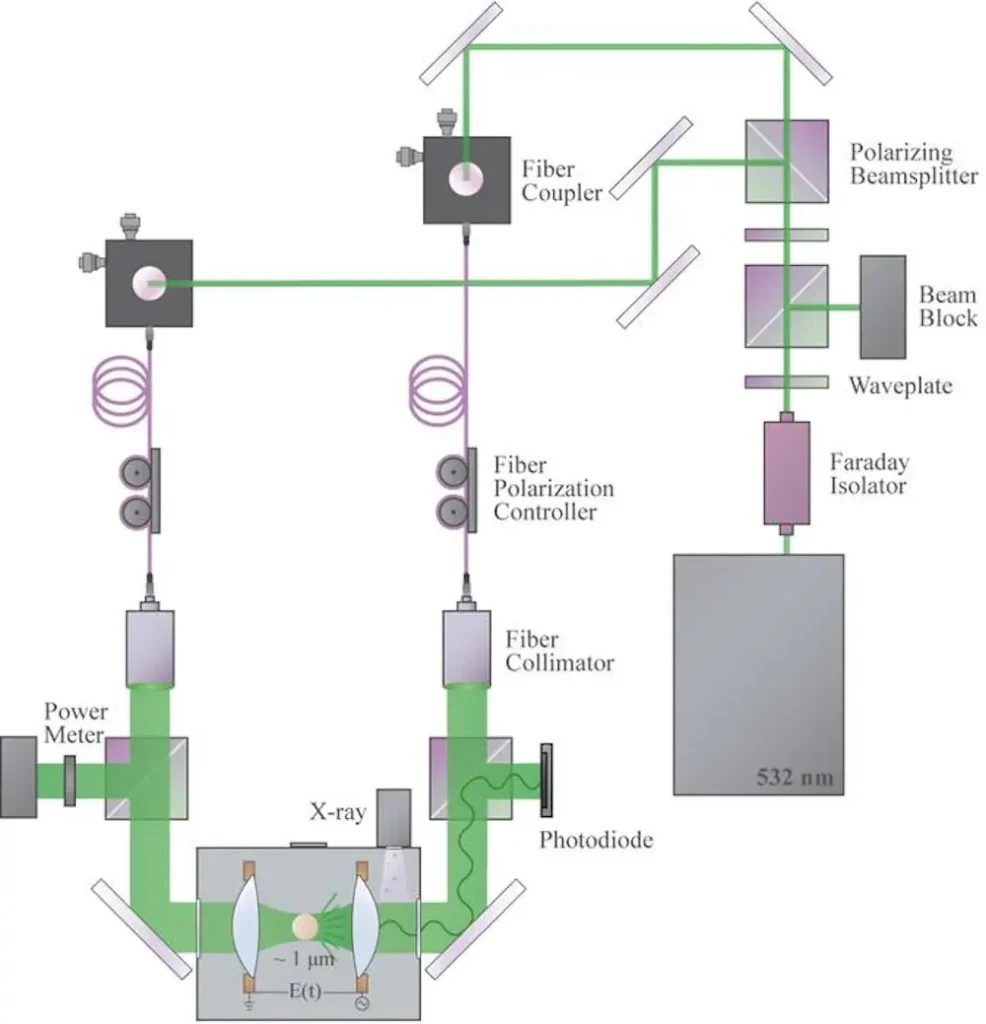

La chercheuse, aux côtés de l’ancien postdoctorant de l’ISTA Isaac Lenton, du professeur assistant de l’ISTA Scott Waitukaitis et d’autres, a développé un moyen d’attraper, de maintenir et de charger électriquement une seule particule de silice en utilisant deux faisceaux laser. Cette approche a un potentiel d’application dans différents domaines, y compris pour démystifier comment les nuages s’électrifient et ce qui déclenche la foudre.

Des pinces laser immobilisent une particule d’aérosol

Andrea Stöllner se tient devant un grand bureau couvert de gadgets métalliques brillants. Des faisceaux laser verts traversent l’espace, rebondissant sur une série de petits miroirs. Un bruit de sifflement provient de la table, comme de l’air s’échappant d’un pneu. « C’est une table anti-vibrations« , explique Andrea Stöllner, notant son rôle crucial dans l’absorption de toutes les vibrations de la pièce et des équipements voisins – essentiel pour un travail de précision avec des lasers.

Les faisceaux zigzaguent autour d’une sorte de parcours d’obstacles, convergeant finalement en deux flux qui s’engouffrent dans un conteneur. Ici, les deux faisceaux se rencontrent et créent un ‘piège’, où de minuscules objets sont maintenus fermement par la lumière seule, agissant comme des « pinces optiques« . À l’intérieur de cette boîte magique, des particules dérivent devant ces pinces. Soudain, boum ! Un éclair vert apparaît, signalant le succès : une particule d’aérosol parfaitement ronde, d’un vert éclatant, a été capturée et est fermement maintenue par les pinces.

« La première fois que j’ai attrapé une particule, j’étais aux anges« , dit la scientifique en se remémorant son moment Eurêka il y a deux ans, juste avant Noël. « Scott Waitukaitis et mes collègues se sont précipités dans le laboratoire et ont jeté un bref coup d’œil à la particule d’aérosol capturée. Cela a duré exactement trois minutes, puis la particule a disparu. Maintenant, nous pouvons la maintenir dans cette position pendant des semaines.«

Il a fallu presque quatre ans à Stöllner pour amener l’expérience au point où elle pouvait fournir des données fiables, en commençant par une version précédente de la configuration développée par son ancien collègue de l’ISTA, Lenton. « À l’origine, notre installation était conçue pour simplement maintenir une seule particule, analyser sa charge et déterminer comment l’humidité modifie ses charges« , ajoute Andrea Stöllner. « Mais nous n’avons jamais été aussi loin. Nous avons découvert que le laser que nous utilisons charge lui-même nos particules d’aérosol.«

Éjecter des électrons

La scientifique et ses collègues ont découvert que les lasers chargent la particule via un « processus à deux photons ».

Typiquement, les particules d’aérosol sont presque neutres électriquement, avec des électrons (entités chargées négativement) tourbillonnant autour de chaque atome de la particule. Les faisceaux laser sont constitués de photons (particules de lumière voyageant à la vitesse de la lumière), et lorsque deux de ces photons sont absorbés simultanément, ils peuvent ‘éjecter’ un électron de la particule. De cette manière, la particule acquiert une charge positive élémentaire. Pas à pas, elle devient de plus en plus chargée positivement.

Pour Andrea Stöllner, découvrir ce mécanisme est une découverte excitante qu’elle peut exploiter dans ses recherches. « Nous pouvons maintenant observer précisément l’évolution d’une particule d’aérosol lorsqu’elle se charge de neutre à hautement chargée et ajuster la puissance du laser pour contrôler le taux. »

Cette observation révèle également que, lorsque la particule devient positivement chargée, elle commence à se décharger, ce qui signifie qu’elle libère occasionnellement de la charge par des éclats spontanés.

Bien au-dessus de nos têtes, quelque chose de similaire pourrait également se produire dans les nuages.

Lever le voile sur la foudre ?

Les nuages d’orage contiennent des cristaux de glace et des grêlons plus gros. Lorsqu’ils entrent en collision, ils échangent des charges électriques. Finalement, le nuage devient si chargé que la foudre se forme. Une théorie suggère que la première petite étincelle d’un éclair pourrait être initiée au niveau des cristaux de glace chargés eux-mêmes. Cependant, la science exacte derrière le phénomène de formation de la foudre reste un mystère. D’autres théories suggèrent quant à elles que les rayons cosmiques initient le processus car les particules chargées qu’ils créent accélèrent à partir de champs électriques préexistants. Selon Andrea Stöllner, cependant, la compréhension actuelle dans la communauté scientifique est que – dans les deux cas – le champ électrique dans les nuages semble trop faible pour provoquer la foudre.

« Notre nouvelle installation nous permet d’explorer la théorie des cristaux de glace en examinant de près la dynamique de charge d’une particule dans le temps« , explique t-elle. Bien que les cristaux de glace dans les nuages soient beaucoup plus gros que les modèles, les scientifiques de l’ISTA visent maintenant à décoder ces interactions à l’échelle microscopique pour mieux comprendre la situation globale. « Nos cristaux de glace modèles montrent des décharges et peut-être qu’il y a plus que cela. Imaginez s’ils finissent par créer des étincelles de foudre super minuscules – ce serait tellement cool« , dit-elle avec un sourire.

Article : Using optical tweezers to simultaneously trap, charge and measure the charge of a microparticle in air – Journal : Physical Review Letters – Méthode : Experimental study – Sujet : Not applicable – DOI : 10.1103/5xd9-4tjj

Source: ISTA AC