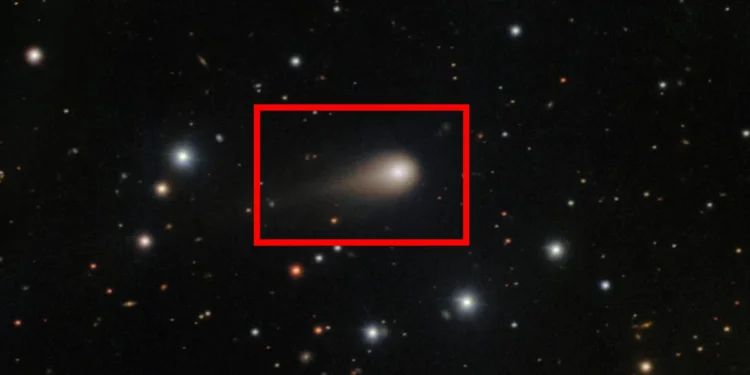

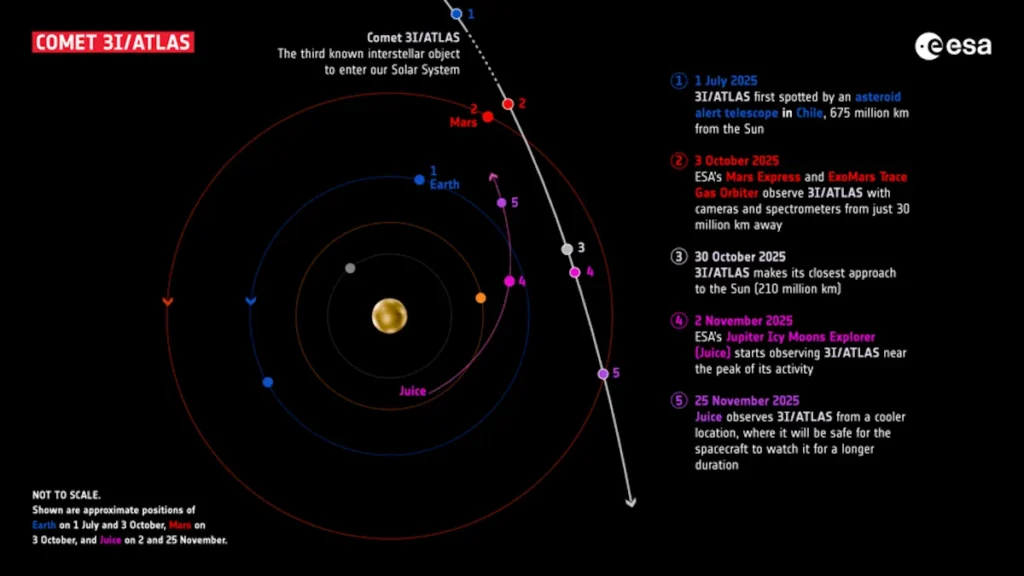

Pour la première fois, un engin spatial en orbite autour d’une autre planète a permis d’affiner drastiquement la trajectoire d’un objet interstellaire. L’Agence spatiale européenne annonce ce vendredi avoir amélioré d’un facteur dix la précision de la trajectoire de la comète 3I/ATLAS grâce aux observations de sa sonde ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), positionnée autour de Mars. Entre le 1er et le 7 octobre dernier, le vaisseau a pointé ses instruments vers ce troisième visiteur interstellaire connu, profitant d’un passage à 29 millions de kilomètres de la planète rouge le 3 octobre. Si 3I/ATLAS ne représente aucune menace pour la Terre, l’exercice démontre l’intérêt stratégique de combiner observations terrestres et spatiales pour la défense planétaire .

Un point d’observation privilégié depuis l’orbite martienne

Depuis sa découverte le 1er juillet 2025, seuls les télescopes terrestres scrutaient 3I/ATLAS. La sonde martienne est intervenue au moment opportun, se trouvant dix fois plus proche de la comète que les observatoires terrestres lors du passage d’octobre. Positionnée en orbite autour de Mars, ExoMars TGO a offert un angle de vue radicalement différent, permettant une triangulation avec les données captées depuis la Terre .

La réduction de l’incertitude sur la position de l’objet a dépassé les attentes initiales. Les scientifiques du Centre de coordination des objets géocroiseurs de l’ESA tablaient sur une amélioration modeste, mais ont obtenu un gain de précision spectaculaire. Un résultat d’autant plus remarquable que l’instrument CaSSIS, conçu pour photographier la surface martienne en haute résolution, a dû être réorienté vers le ciel pour capturer le minuscule 3I/ATLAS se déplaçant devant un fond étoilé.

Des calculs complexes pour une première mondiale

La détermination de la trajectoire, appelée éphéméride en astronomie, a nécessité de prendre en compte la position exacte et mobile de la sonde autour de Mars, une complexité inhabituelle pour les équipes planétaires de l’ESA . Habituellement, les observations proviennent d’observatoires terrestres fixes ou de télescopes spatiaux en orbite proche de la Terre, comme Hubble ou James Webb. Les astronomes ont dû collaborer avec plusieurs équipes de l’agence européenne et leurs partenaires, des spécialistes de la dynamique de vol aux équipes scientifiques et instrumentales .

Les données astrométriques obtenues depuis l’orbite martienne ont été officiellement soumises et acceptées dans la base de données du Minor Planet Center (MPC), qui centralise les observations d’astéroïdes et de comètes à l’échelle mondiale. Jamais auparavant des mesures effectuées depuis un vaisseau spatial en orbite autour d’une autre planète n’avaient intégré les archives officielles.

La précision accrue revêt une importance particulière pour 3I/ATLAS, qui file à travers le système solaire à des vitesses atteignant 250 000 km/h avant de disparaître définitivement dans l’espace interstellaire. Grâce à la trajectoire affinée, les astronomes peuvent désormais pointer leurs instruments avec confiance pour étudier en détail ce visiteur venu d’au-delà du système solaire.

Un exercice grandeur nature pour la surveillance spatiale

L’opération représente un cas d’école pour la défense planétaire. L’ESA surveille régulièrement les astéroïdes et comètes géocroiseurs, calculant leurs orbites pour émettre des alertes en cas de menace potentielle. La « répétition » avec 3I/ATLAS démontre l’utilité de croiser les données terrestres avec des observations effectuées depuis un second point dans l’espace, particulièrement lorsqu’un vaisseau se trouve plus proche de l’objet observé.

Exploiter des ressources spatiales non conçues initialement pour la détection d’astéroïdes renforce les capacités de réaction en cas de menace réelle. Les compétences développées et les subtilités maîtrisées lors de cet exercice pourraient s’avérer précieuses si un objet dangereux venait à être détecté.

Pour combler les angles morts que crée le Soleil dans la surveillance spatiale, sa luminosité masquant la faible lueur des astéroïdes ou comètes, l’ESA prépare la mission Neomir. Positionnée entre le Soleil et la Terre, elle devra détecter au moins trois semaines à l’avance les objets géocroiseurs provenant de la direction solaire.

La comète est actuellement observée par la sonde Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), qui la capture juste après son passage au périhélie, dans un état plus actif, bien qu’elle soit plus éloignée qu’ExoMars TGO en octobre. Les données de Juice ne sont pas attendues avant février 2026. Plus loin dans l’avenir, l’ESA prépare la mission Comet Interceptor, qui pourrait, avec un peu de chance, intercepter un visiteur interstellaire et établir un lien tangible entre l’humanité et l’Univers lointain.

Source : ESA