Les cellules solaires à pérovskite ont été proposées comme une alternative à haute énergie et à faible coût aux cellules solaires au silicium – et elles fonctionnent à l’intérieur.

Dans les rues des grandes villes, les panneaux solaires en silicium tapissent les toits, tournés vers le ciel comme des offrandes offertes au soleil. Pourtant, une évolution discrète s’opère en laboratoire : des chercheurs taïwanais viennent de franchir une étape notable dans le développement de cellules solaires capables de capter non pas les rayons du soleil, mais la lumière tamisée des intérieurs.

Leurs dispositifs, fondés sur des matériaux à structure pérovskite, pourraient transformer la manière dont l’énergie est récupérée dans des environnements faiblement éclairés, offrant des possibilités inédites, de la domotique aux objets connectés portables.

Les cellules solaires à pérovskite (PeSC, pour Perovskite Solar Cells) ne sont pas nouvelles. Depuis une décennie, leurs propriétés exceptionnelles – légèreté, flexibilité, transparence partielle – suscitent l’intérêt des scientifiques. Leur avantage réside dans leur structure cristalline, qui permet une conversion efficace de la lumière en électricité, même sous des conditions d’éclairement limitées. C’est précisément leur caractéristique que Fang-Chung Chen, professeur à l’université nationale Yang Ming Chiao Tung à Taïwan, et son équipe ont mis à profit dans une étude publiée dans la revue APL Energy. Leur objectif : adapter les PeSC pour les rendre compétitives face aux panneaux en silicium, notamment dans des environnements intérieurs.

« Les cellules solaires classiques, basées sur le silicium, sont rigides et lourdes, indique Fang-Chung Chen. Leur installation est limitée aux surfaces planes et stables. Les PeSC, elles, peuvent être intégrées à des matériaux souples, des vitres ou même des textiles, ce qui élargit considérablement leur champ d’utilisation.»

Pourtant, un défi majeur persistait : ajuster la capacité des cellules à absorber la lumière artificielle, dont le spectre lumineux diffère de celui du soleil.

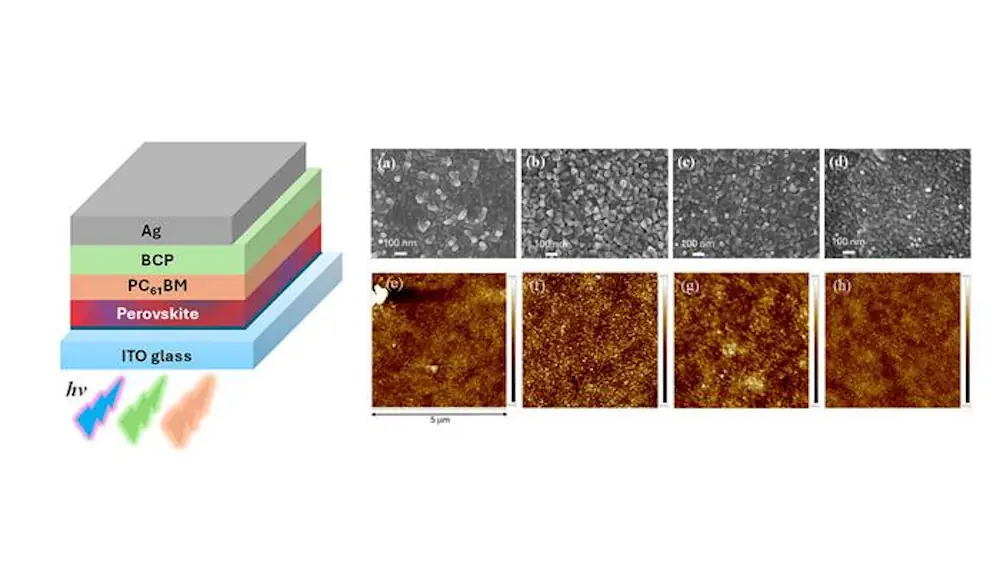

Les chercheurs se sont attaqués à ce problème en modifiant la « bande interdite » – un paramètre physique déterminant l’efficacité des matériaux semi-conducteurs. En clair, cette bande définit l’énergie minimale nécessaire pour libérer un électron et générer un courant électrique. En jouant sur les proportions moléculaires des solutions utilisées pour synthétiser la pérovskite, l’équipe a abaissé cette barrière énergétique, optimisant ainsi l’absorption des longueurs d’onde présentes dans les éclairages intérieurs, dominés par les fluorescents et les LED.

Les résultats sont probants. Sous un éclairement de 2 000 lux – comparable à l’éclairage d’un bureau standard –, les cellules ont atteint un taux de conversion d’énergie (PCE) de 38,7 %. Un chiffre bien supérieur à leur performance sous un éclairement simulant le soleil (12,7 % sous 12 000 lux), mais surtout nettement plus élevé que celui des panneaux en silicium dans les mêmes conditions.

« Cette efficacité accrue en intérieur montre que les PeSC pourraient alimenter des appareils à faible consommation, comme des capteurs, des montres connectées ou des télécommandes, sans nécessiter de rechargement constant », souligne Fang-Chung Chen.

Toutefois, cette adaptation n’est pas sans revers. La modification du gap énergétique engendre des défauts structurels dans les couches de pérovskite, réduisant leur stabilité. Les chercheurs ont toutefois trouvé une parade : un procédé de passivation, consistant à recouvrir la surface du matériau d’une couche protectrice.

« Malheureusement, l’ajustement de la bande interdite entraîne un effet négatif : il génère des défauts dans les couches de pérovskite, explique Fang-Chung Chen. Pour compenser cette perte d’efficacité, nous proposons une méthode pour réparer ces défauts.»

« Étant donné que la faible fiabilité des PeSC constitue un défi majeur pour leur adoption, ajoute-t-il, nous espérons que notre méthode permettra d’accélérer leur commercialisation.»

Cette double avancée – sur l’efficacité et la durabilité – représente un jalon important pour sortir les PeSC des laboratoires. Si les cellules en silicium restent incontournables pour les applications extérieures, les nouvelles conceptions taïwanaises démontrent que les technologies solaires doivent désormais être pensées « à la carte », selon les environnements où elles seront déployées.

Les perspectives sont vastes. Dans un monde où les objets connectés prolifèrent, l’autonomie énergétique de ces dispositifs devient un enjeu stratégique. Des balises agricoles intelligentes aux capteurs médicaux portables, les PeSC pourraient alimenter des réseaux d’électronique diffuse, réduisant la dépendance aux batteries. Reste à surmonter l’ultime obstacle : industrialiser ces cellules tout en maintenant leur coût bas.

« La pérovskite est abondante et moins coûteuse à produire que le silicium, rappelle Fang-Chung Chen. Mais il faut encore optimiser les procédés de fabrication pour garantir une qualité constante à grande échelle.»

Avec cette étude, les contours d’un futur énergétique plus souple et plus adapté aux modes de vie contemporains se dessinent. Là où le silicium imposait ses contraintes techniques, la pérovskite invite à repenser l’énergie solaire non comme une source unique, mais comme un matériau vivant, malléable et adaptable. Une évolution qui, peut-être, verra les cellules solaires quitter les toits pour s’intégrer discrètement à notre quotidien.

Illustration : Gen AI

Article : « Chelating agent-based defect passivation for enhanced indoor performance of wide-bandgap perovskite solar cells » – Auteurs : Chia-Tse Hsu, Ching-Wei Lee, and Fang-Chung Chen. DOI : 10.1063/5.0260714

Source : AIP