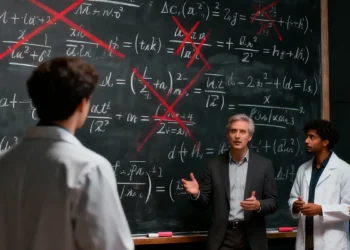

Kenichiro Itami

Des chimistes remplacent les flacons par des intestins de larves pour modifier les ceintures de nanocarbone, révélant ainsi une nouvelle voie de synthèse chimique.

La fabrication de nouveaux nanomatériaux pourrait être aussi simple que de donner à des chenilles des ceintures en nanocarbone à grignoter, puis de traiter leurs excréments, ont découvert des chimistes du RIKEN. Cette découverte surprenante pourrait ouvrir la voie à des méthodes de synthèse chimique totalement nouvelles en laboratoire.

Lorsqu’il a débuté sa carrière de chercheur, Kenichiro Itami n’aurait jamais imaginé qu’un jour, il raclerait et utiliserait des excréments de chenilles. En effet, il n’est pas biologiste, mais chimiste spécialisé dans les anneaux minuscules et les nanocourroies de carbone. Mais la recherche innovante implique souvent de sortir des sentiers battus.

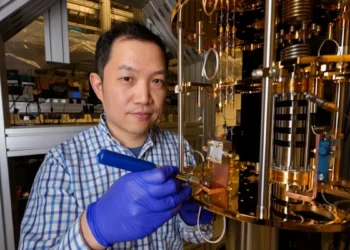

L’équipe du laboratoire de création de molécules du RIKEN étudie les composants de base des nanotubes de carbone, des cylindres d’atomes de carbone à l’échelle nanométrique qui peuvent être utilisés pour créer des matériaux légers remarquables pour leur résistance et leur conductivité électrique.

L’équipe d’Itami synthétise généralement ces composants « nanocourroies » et « nano-anneaux » de carbone dans un laboratoire de chimie immaculé, à l’aide de produits chimiques de haute pureté et de flacons d’une propreté irréprochable. Par exemple, ils ont récemment utilisé la chimie conventionnelle pour ajouter des groupes fonctionnels contenant du soufre à des nanocourroies de carbone afin de créer des nanomatériaux solides et légers dotés de propriétés semi-conductrices et fluorescentes utiles (voir Les nanocourroies de carbone recouvertes de soufre promettent de nouvelles applications)2.

Un projet non conventionnel

Mais un jour, inspiré par des conversations sur le « métabolisme xénobiotique » avec certains membres de son équipe ayant une formation en biologie, Itami a eu une idée farfelue : que se passerait-il s’il utilisait des insectes pour synthétiser des produits chimiques ? Plutôt que d’essayer de créer de nouvelles formes de nanocourroies de carbone à l’aide de méthodes de laboratoire plus traditionnelles, pourrait-il nourrir des chenilles avec des nanocourroies de carbone et observer ce qui en ressortirait à l’autre bout ?

Le métabolisme xénobiotique est un processus par lequel les organismes vivants modifient des substances chimiques étrangères, telles que des médicaments ou des polluants, afin de les rendre plus solubles dans l’eau pour faciliter leur excrétion. « Pour des chimistes organiciens comme nous, utiliser des insectes pour la synthèse chimique était une idée incroyablement folle », admet Itami.

Les résultats ont été très décevants la première fois que son équipe a testé son idée : ils se sont retrouvés avec beaucoup de chenilles mortes. Ils avaient nourri des vers à soie avec un régime à base de haricots rouges bouillis et d’agar mélangé à des nano-anneaux de carbone, mais ceux-ci se sont avérés toxiques pour les chenilles.

L’équipe a alors décidé d’essayer une espèce de chenille plus résistante, le ver gris du tabac (ou ver gris du coton). Ces larves se transforment en grands papillons nocturnes dotés d’un appétit vorace qui sont considérés comme des ravageurs en Asie et en Océanie, où ils endommagent des cultures importantes sur le plan économique. De plus, ils posséderaient environ deux fois plus d’enzymes détoxifiantes que les vers à soie domestiques.

« Totalement inattendu »

Cette fois-ci, la plupart des chenilles ont survécu, et l’équipe a eu un choc deux jours plus tard lorsqu’elle a collecté les excréments et extrait et purifié les substances chimiques qu’ils contenaient. La diffraction des rayons X a révélé que les chenilles avaient introduit un atome d’oxygène dans de nombreuses nanocourroies de carbone. Les chercheurs ont pu déduire, grâce à l’augmentation de l’expression des gènes liés au métabolisme, qu’un groupe d’enzymes intestinales modifiant les substances chimiques en vue de leur excrétion était responsable. Ils ont confirmé leur découverte en greffant le gène de ces enzymes dans la bactérie Escherichia coli, puis en observant la même réaction avec la nanocourroie de carbone.

Il est frappant de constater que la réaction qui a inséré l’atome d’oxygène a nécessité la rupture d’une liaison carbone-carbone très stable, ce qui nécessite généralement beaucoup d’énergie. Il serait difficile de fabriquer le même produit chimique en laboratoire à l’aide de méthodes conventionnelles, explique M. Itami.

« C’était totalement inattendu », se souvient-il. « Lorsque nous avons vu ce résultat, nous avons été très impressionnés et le laboratoire était en effervescence. »

Bien que la nanocourroie de carbone contenant de l’oxygène qui en résulte ne fasse actuellement l’objet d’aucune application industrielle connue, l’expérience met en évidence le potentiel des insectes en tant que nouveaux outils pour la synthèse chimique. « Nous avons démontré le potentiel de la synthèse « dans les insectes » pour produire des molécules entièrement nouvelles », explique M. Itami.

Les vers gris du tabac ont également produit le composé en quantités beaucoup plus importantes que ce à quoi l’équipe s’attendait.

« Au départ, nous avions obtenu des rendements isolés d’environ 1 %, ce qui était déjà beaucoup, car nous ne nous attendions pas à des réactions à haut rendement au sein d’un insecte. Mais par la suite, nous avons atteint des rendements proches de 10 % en optimisant les concentrations alimentaires et le processus de purification », explique M. Itami, qui note que les rendements pourraient encore être améliorés.

De zéro à héros

L’équipe a utilisé des nanorings de carbone composés de six cycles benzéniques dans ses premières expériences. Mais lorsqu’elle a répété l’expérience avec des cycles à cinq, sept, huit, neuf, dix, onze ou même douze cycles benzéniques, rien ne s’est produit. M. Itami soupçonne que cela est dû au fait que l’activité enzymatique est très sélective et dépend de structures chimiques très spécifiques.

Cette découverte est en partie le fruit du hasard, car l’équipe n’avait jamais tenté quoi que ce soit de similaire auparavant, note M. Itami.

« Rétrospectivement, nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir découvrir cette réaction, car nous avons commencé par hasard avec le seul nanocyclohexène qui fonctionne avec les vers gris du tabac », dit-il. « Si nous avions commencé avec l’un des autres nanocyclohexènes, nous n’aurions vu aucune réaction et aurions peut-être abandonné. »

L’équipe mène actuellement des expériences pour voir si elle peut utiliser d’autres types d’insectes que les chenilles pour synthétiser des produits chimiques. « Les autres chercheurs sont très enthousiastes lorsque je présente ces travaux lors de conférences et me demandent souvent : « Et pourquoi ne pas utiliser des cafards ou des sauterelles ? », raconte M. Itami. « C’est une piste que nous explorons actuellement. »

Pour M. Itami, l’un des aspects les plus intéressants de cette découverte est qu’un ravageur notoire peut avoir des applications en laboratoire. « Les vers gris du tabac sont des ravageurs redoutables que tout le monde veut éliminer », conclut-il. « Mais alors qu’ils sont les méchants pour les autres, ils sont devenus les héros de notre étude. »

Références :

1. Usami, A., Kono, H., Austen, V., Phung, Q. M., Shudo, H. et al. In-insect synthesis of oxygen-doped molecular nanocarbons. Science 388, 1055–1061 (2025). doi: 10.1126/science.adp9384

2. Shudo, H., Wiesener, P., Kolodzeiski, E., Mizukami, K., Imoto, D. et al. Thiophene-fused aromatic belts. Nature Communications 16, 1074 (2025). doi: 10.1038/s41467-025-55896-w

Source : Riken