Christine Fennessy

Grâce à un soutien de 2 millions de dollars de la NSF, une équipe interdisciplinaire de l’université de Lehigh étudie la manière dont les neurones traitent les informations afin de concevoir une intelligence artificielle plus intelligente et plus durable.

Notre cerveau est un maître en matière d’efficacité.

« La biologie est très optimisée sur le plan énergétique. La quantité d’énergie utilisée par le cerveau à un moment donné équivaut à peu près à celle d’une ampoule en termes de puissance. Reproduire ces calculs dans du matériel informatique nécessiterait une puissance bien supérieure. » observe Yevgeny Berdichevsky, professeur agrégé en bio-ingénierie et en génie électrique et informatique à l’université de Lehigh.

Berdichevsky et ses collaborateurs du P.C. Rossin College of Engineering and Applied Science et du College of Health de Lehigh ont récemment reçu une subvention de 2 millions de dollars de la National Science Foundation pour explorer le traitement complexe de l’information qui se produit dans le cerveau et l’exploiter afin de rendre l’intelligence artificielle à la fois plus puissante et plus économe en énergie.

Ce financement provient du programme Emerging Frontiers in Research and Innovation (EFRI) de la NSF, qui soutient la recherche sur l’utilisation de substrats biologiques (ce que Berdichevsky appelle le « wetware ») pour reproduire les innombrables calculs effectués par notre cerveau, tels que le traitement des informations sensorielles pour créer une image du monde et diriger nos muscles pour agir en conséquence.

« Depuis longtemps, les chercheurs construisent des réseaux neuronaux matériels pour imiter le cerveau humain », ajoute Y. Berdichevsky. « Mais les circuits cérébraux réels effectuent des tâches complexes que le matériel n’est toujours pas capable d’accomplir. Nous voulons identifier ces calculs afin d’inspirer la prochaine génération d’algorithmes d’IA, en améliorant non seulement leur efficacité, mais aussi leur capacité à traiter les informations. »

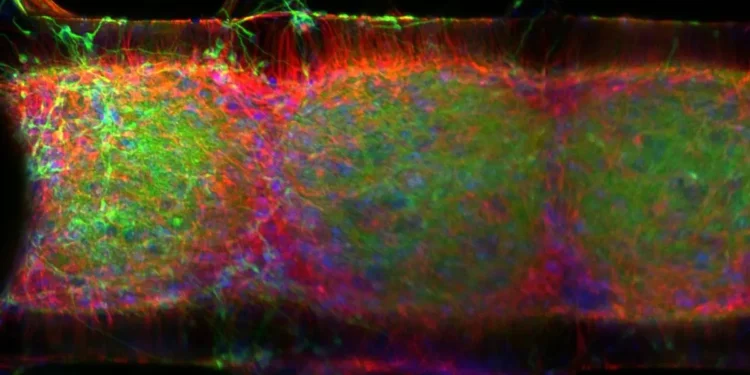

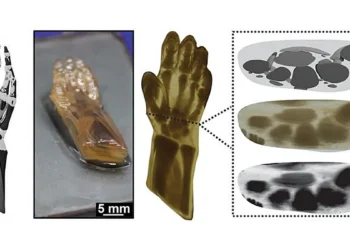

L’équipe étudiera les neurones au sein d’un organoïde cérébral, une structure tridimensionnelle de quelques millimètres cultivée en laboratoire à partir de cellules souches adultes, similaire à un cerveau en développement.

Leur premier défi consiste à organiser les neurones de manière à ce qu’ils ressemblent au cortex humain.

« Dans les organoïdes, les neurones se connectent de manière aléatoire. Dans notre cerveau, ils sont très ordonnés, et nous avons besoin de ce contrôle pour le calcul. » commente M. Berdichevsky.

Pour résoudre ce problème, Lesley Chow, membre de l’équipe et professeur agrégé de bio-ingénierie et de science et ingénierie des matériaux, fabriquera des échafaudages biomédicaux imprimés en 3D qui guideront le placement des neurones.

« Nous avons appris que nous pouvons insérer des sphéroïdes neuronaux, des groupes de différents types de neurones, dans des alvéoles d’échafaudage, empiler les couches et, en substance, concevoir l’organoïde entier de bas en haut », ajoute-t-il.

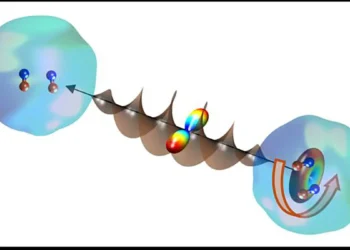

Les chercheurs vont ensuite tester si les neurones sont capables d’effectuer des calculs dynamiques, tels que l’interprétation d’images en mouvement. Les drones et les véhicules autonomes actuels s’appuient sur un algorithme de « flux optique » intégré à un logiciel de vision par ordinateur pour suivre les mouvements. Mais, selon M. Berdichevsky, ce logiciel est moins efficace qu’espéré.

« Mon objectif est d’utiliser la dynamique complexe des neurones corticaux pour améliorer ce processus et réduire la consommation d’énergie », explique-t-il.

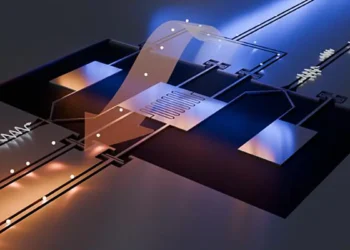

L’équipe adaptera les méthodes utilisées dans des études antérieures, dans lesquelles elle stimulait les neurones à l’aide de lumière. Elle a codé une image en une séquence d’impulsions optiques, puis a dirigé ces impulsions vers des neurones spécifiques, permettant ainsi aux cellules de « voir » les images.

« Ce n’est pas très différent du fonctionnement de notre cerveau. Nos yeux transforment essentiellement les informations optiques en informations électriques qui sont ensuite transmises aux neurones du cortex. Ici, nous contournons l’œil et stimulons directement les neurones. »

Une fois stimulés, les neurones d’entrée peuvent transmettre des informations aux neurones de sortie, et l’équipe peut mesurer l’activité neuronale à l’aide d’un microscope. « Grâce à ces travaux antérieurs, nous savons que nous pouvons transmettre des informations au réseau. La prochaine étape consiste à faire en sorte que le réseau en fasse quelque chose d’utile, ce qui est l’objectif de ce nouveau projet. »

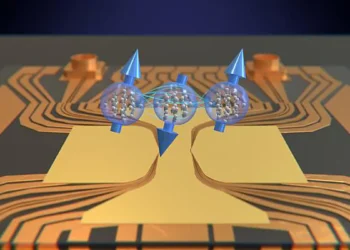

Les chercheurs prévoient de mettre en œuvre une version biologique de l’algorithme de flux optique en diffusant un film de scènes naturelles (champs, animaux) à l’aide d’impulsions optiques afin de déterminer si le réseau détecte le mouvement.

« Nous allons exprimer un gène dans ces neurones qui se transforme en une protéine fluorescente. La protéine augmente sa fluorescence lorsque le neurone est actif et diminue lorsqu’il ne l’est pas. Nous pourrons alors prendre des clichés des neurones actifs et inactifs. »

Yuntao Liu, professeur adjoint en génie électrique et informatique, et Berdichevsky développeront ensuite un algorithme de décodage et un modèle informatique pour interpréter ces schémas. En analysant les neurones qui s’illuminent, l’algorithme devrait révéler non seulement ce que le réseau perçoit, mais aussi la vitesse et la direction des objets en mouvement. Le modèle informatique aidera l’équipe à concevoir des protocoles d’apprentissage et de formation pour l’organoïde artificiel.

Berdichevsky et son équipe espèrent développer une preuve de concept démontrant que les organoïdes artificiels peuvent prendre en charge le calcul biologique et utiliser ces résultats pour inspirer des réseaux neuronaux artificiels plus efficaces et plus puissants.

Ally Peabody Smith, professeure adjointe en santé communautaire et démographique, explorera les implications éthiques, sociales et juridiques de l’utilisation d’organoïdes cérébraux. « Nous ne nous attendons pas à ce que ces organoïdes soient conscients, ils sont beaucoup trop petits et simples. Mais nous reconnaissons les préoccupations éthiques et voulons démontrer que nos travaux restent bien en deçà de tout seuil de conscience. » indique M. Berdichevsky.

Une entreprise aussi ambitieuse exige une expertise interdisciplinaire, ce que M. Berdichevsky trouve particulièrement intéressant.

« J’aime cette approche intégrée, dit-il. Les algorithmes informatiques, les neurosciences, la bio-ingénierie, l’ingénierie tissulaire et même la philosophie doivent tous travailler ensemble. C’est un véritable effort multidisciplinaire. »

Source : Lehigh U