Dans toute l’Asie-Pacifique, à cause de délestages imprévus aux surtensions chroniques, les réseaux électriques montrent des signes d’essoufflement face à la demande galopante et à l’intégration massive de renouvelables. Les gouvernements et les opérateurs misent désormais sur l’intelligence artificielle pour diagnostiquer les failles en temps réel, prévoir les pointes de consommation et piloter des flux d’énergie de plus en plus volatils.

L’Asie-Pacifique concentre plus de la moitié de la consommation mondiale d’électricité et devrait investir plus de 3 000 milliards $ dans la production d’ici 2035. Mais le transport et la distribution n’ont pas suivi la même courbe, laissant des réseaux vieillissants ou sous-dimensionnés absorber des pics liés à l’urbanisation, à l’essor des centres de données et au déploiement massif des véhicules électriques. Le moindre orage tropical ou incident cyber peut plonger des mégapoles dans le noir, comme on l’a encore vu en avril lorsque des tempêtes ont coupé l’alimentation de plusieurs provinces chinoises.

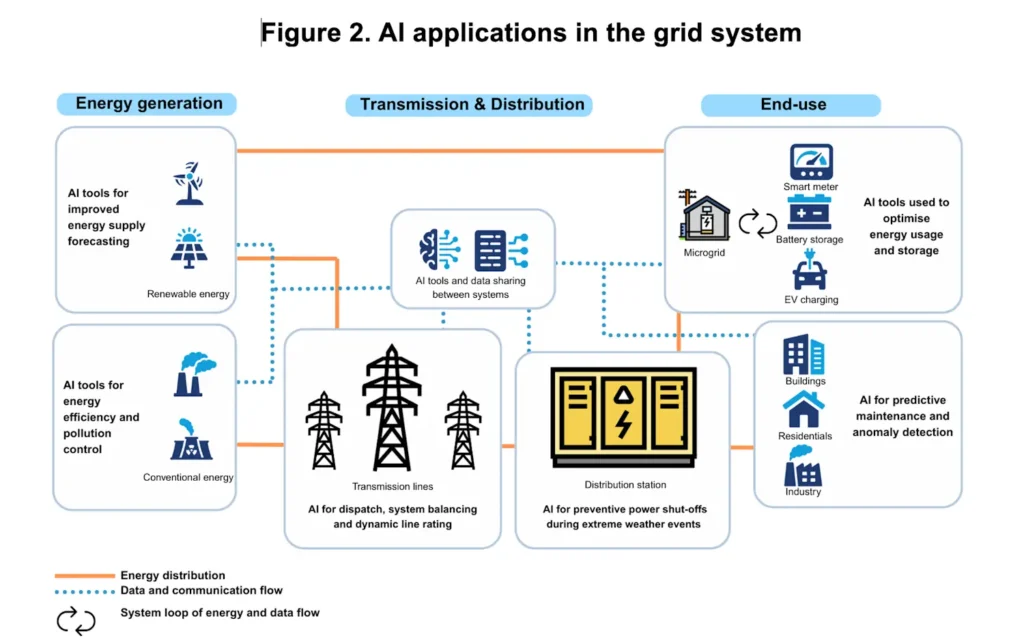

L’IA, boussole des opérateurs de réseau

Face à ces fragilités, les gestionnaires de réseaux déploient des algorithmes capables d’ingérer en temps réel des torrents de données : production solaire minute par minute, consommation domotique, état des lignes ou prévisions météo extrêmes. En Australie, l’outil GridOS basé sur l’apprentissage automatique orchestre déjà l’équilibrage de tension sur 5 500 km de lignes, réduisant de 15% les coupures programmées, selon le cabinet ISG. À Singapour, une plateforme de prévision alimentée par Google ajuste la réserve tournante en fonction des nuages qui passent sur les fermes photovoltaïques.

L’intelligence artificielle s’invite aussi à l’échelle locale. Au Sri Lanka, un projet pilote financé par la Banque asiatique de développement teste des microgrids autonomes dirigés par IA pour intégrer davantage de solaire distribué sans mettre en péril la stabilité du réseau principal. Les premiers retours indiquent une amélioration de la tension et une réduction des pertes techniques dans les villages tests, ouvrant la voie à un déploiement régional.

Freins réglementaires et risques de fragmentation

Pourtant, la révolution numérique reste tributaire de cadres réglementaires hétérogènes. Dans l’ASEAN, 18 interconnexions transfrontalières sont sur la table, mais l’absence d’harmonisation des normes techniques et tarifaires ralentit l’émergence d’un véritable « super-grid » régional. Sans marchés de données énergétiques communs ni standards cybersécurité partagés, chaque opérateur risque de développer sa propre solution propriétaire, limitant les économies d’échelle et la résilience collective.

En dépit des obstacles, l’IA apparaît déjà comme un puissant levier pour absorber l’intermittence des énergies renouvelables et différer des investissements lourds dans les infrastructures physiques. Les modèles prédictifs permettent d’optimiser la maintenance, de lisser les creux de production éolienne et même de recommander des ordres d’échange transfrontaliers en quasi temps réel. À long terme, ces outils pourraient faciliter l’objectif de 70% de renouvelables que s’est fixé Colombo ou accélérer le calendrier du réseau électrique intégré de l’ASEAN.

Si l’intelligence artificielle ne remplacera pas des lignes à haute tension inexistantes, elle offre aux pays d’Asie-Pacifique un moyen de gagner du temps face à une équation énergétique de plus en plus complexe. La région pourrait devenir un laboratoire grandeur nature d’un modèle où les algorithmes et les kilowatts avancent de concert. Reste à transformer l’essai : standardiser les règles du jeu, sécuriser les flux de données et convaincre les investisseurs que les gains de fiabilité justifient la dépense initiale. Faute de quoi, l’IA ne sera qu’un cautère high-tech sur un réseau sous tension permanente.