Trois décennies après l’alerte mondiale sur l’amincissement de la couche d’ozone, les scientifiques dressent un constat encourageant : la « cicatrisation » est en bonne voie. Publié ce 16 septembre, à l’occasion de la Journée mondiale de l’ozone et du 40ᵉ anniversaire de la Convention de Vienne, le dernier Bulletin de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) souligne que la faible dégradation observée en 2024 résulte surtout de fluctuations atmosphériques naturelles. Surtout, il confirme que l’action concertée des États porte désormais ses fruits.

Signé en 1985, le traité-cadre de Vienne a inauguré une gouvernance scientifique inédite, bientôt consolidée par le Protocole de Montréal (1987). « Aujourd’hui, la couche d’ozone se rétablit. Cette réalisation nous rappelle que lorsque les nations écoutent les avertissements de la science, le progrès est possible » déclare António Guterres, le Secrétaire général des Nations Unies. Les Nations unies rappellent que 99% des substances destructrices d’ozone ont déjà été éliminées. Que ce soit, la réfrigération, la climatisation, les mousses ignifuges ou les aérosols, les industriels ont dû réinventer leurs procédés.

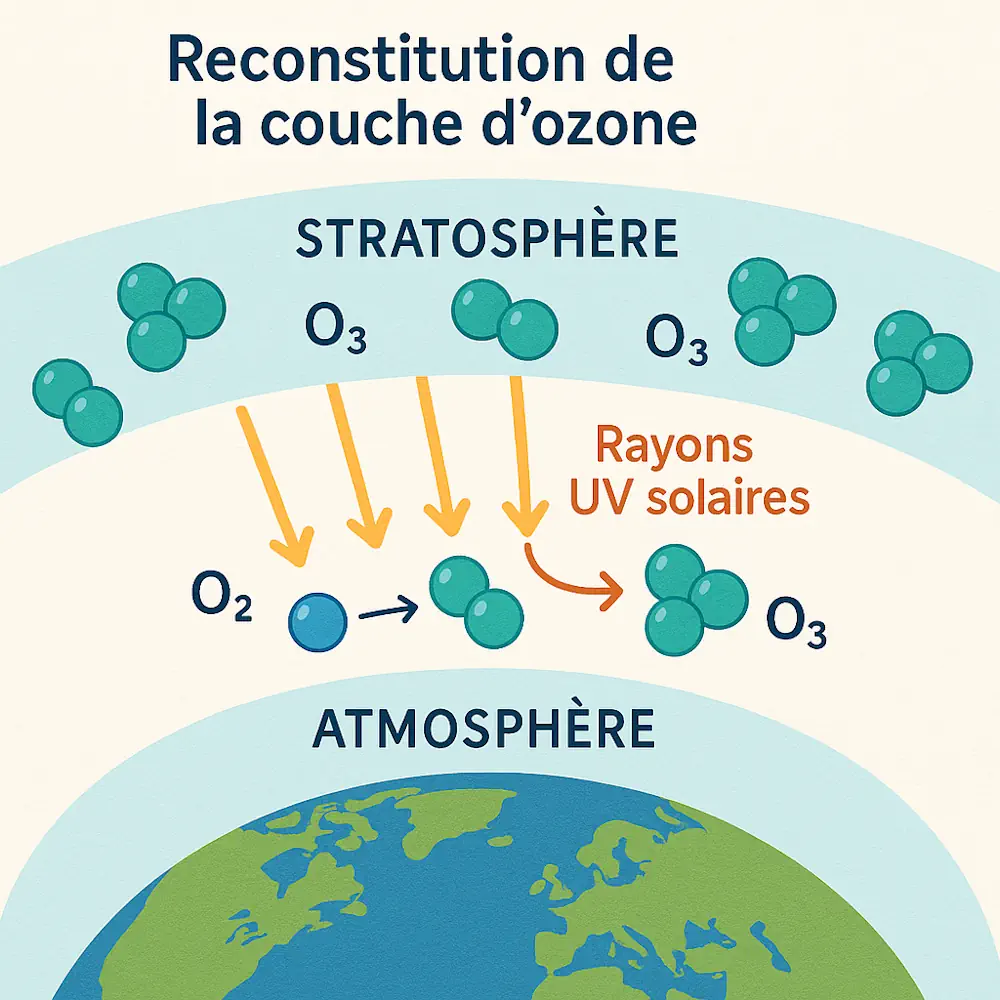

Les projections du Panel d’évaluation scientifique estiment un retour aux niveaux de 1980 d’ici 2040 sur la majeure partie du globe, 2045 dans l’Arctique et 2066 au-dessus de l’Antarctique. D’ici là, la diminution des ultraviolets nocifs devrait éviter des millions de cancers cutanés et préserver les écosystèmes.

L’Antarctique montre des signes de rémission

Le « trou » annuel qui s’ouvre au printemps austral reste l’indicateur le plus scruté. En 2024, son déficit maximal n’a atteint « que » 46,1 millions de tonnes, nettement en deçà de la moyenne 1990-2020. Plus intéressant encore, l’apparition du phénomène a été retardée et la fermeture accélérée. « Ce décalage persistant marque un tournant : le processus de guérison est enclenché », souligne le Bulletin.

Au-delà des pôles, le suivi planétaire des colonnes d’ozone indique des valeurs supérieures à celles des années précédentes sur la majeure partie du globe. Ces observations s’appuient sur le réseau mondial de capteurs de l’OMM, où l’échange gratuit des données reste la règle – gage de confiance scientifique et de réactivité politique.

De la science à l’action climatique

Pour Celeste Saulo, secrétaire générale de l’OMM, le thème de cette Journée mondiale ( De la science à l’action mondiale ) fait directement écho au 75ᵉ anniversaire de son organisation : « Recherche, coopération internationale et partage des données sont les piliers mêmes de la réussite du Protocole de Montréal ». Au-delà de la protection de l’ozone, l’accord est devenu un levier climatique.

Son amendement de Kigali (2016) organise la réduction progressive des hydrofluorocarbures (HFC), gaz à fort potentiel de réchauffement. Ratifiée par 164 parties, cette extension pourrait éviter jusqu’à 0,5 °C de réchauffement d’ici 2100.

La vigilance reste de mise

Matt Tully, président du groupe consultatif scientifique de l’OMM sur l’ozone et les UV, prévient toutefois : « Le succès, aussi spectaculaire soit-il, n’est pas une fin. Nous devons poursuivre la surveillance systématique des composés résiduels et de leurs substituts. »

Les défis ne manquent pas : apparition de nouveaux produits chimiques, fraudes ponctuelles ou optimisation industrielle des fluides de remplacement.

Des retombées concrètes pour les Objectifs de développement durable

La restauration de la couche d’ozone participe déjà à plusieurs ODD : santé (SDG 3) via la baisse des cancers et cataractes, l’agriculture (SDG 2) grâce à la protection des cultures sensibles aux UV, l’action climatique (SDG 13) et la préservation des écosystèmes terrestres (SDG 15). Autant de bénéfices collatéraux qui démontrent qu’un traité environnemental peut avoir des impacts systémiques bien au-delà de son objet initial.

Le prochain rapport quadriennal sur l’état de l’ozone, attendu en 2026, dira si la trajectoire reste conforme aux projections. L’expérience de Montréal sert de référence à d’autres négociations climatiques. Elle prouve qu’un consensus scientifique ferme, adossé à un mécanisme de contrôle robuste, est en mesure de fédérer la communauté internationale et provoquer des changements industriels majeurs.

Source : OMM