Jusqu’à présent, les pesticides ont été utilisés pour garantir des rendements agricoles élevés. Mais ces agents chimiques sont de moins en moins efficaces. Les immunologistes végétaux de l’UZH explorent actuellement une alternative prometteuse qui trouve son origine dans les défenses naturelles des plantes.

Il ne fait aucun doute que les pesticides ont été très utiles depuis leur apparition. Ils protègent nos cultures contre toutes sortes de parasites et leur permettent de mieux pousser. Mais on sait depuis longtemps que les pesticides sont également nocifs. Ils rendent les sols et les cours d’eau trop acides et menacent la biodiversité des plantes et des animaux locaux. Néanmoins, ces agents chimiques permettent d’obtenir des rendements élevés dans l’agriculture et de nombreuses personnes ont justifié leur utilisation pour cette raison. Cependant, ces agents de protection des cultures ne sont pas aussi puissants qu’on pourrait le croire.

Aujourd’hui encore, malgré l’utilisation de pesticides et de méthodes de culture spécialisées, jusqu’à 40 % des cultures vivrières dans le monde sont détruites par des parasites ou des agents pathogènes. C’est ce qui ressort d’une étude menée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ce problème devrait s’aggraver considérablement à l’avenir. « Dans les dix prochaines années, il ne sera plus possible d’utiliser la plupart des pesticides utilisés aujourd’hui », déclare Cyril Zipfel, professeur et directeur du laboratoire de physiologie végétale moléculaire et cellulaire de l’université de Zurich.

D’une part, parce que de plus en plus de pesticides sont interdits ou que leur utilisation est plus strictement réglementée en raison des dommages qu’ils peuvent causer à la flore et à la faune naturelles. D’autre part, les agents pathogènes contre lesquels ils sont censés protéger développent de plus en plus de résistances, de sorte que les pulvérisations de pesticides n’apportent plus aucun bénéfice. Par exemple, les agents pathogènes parasites responsables de l’oïdium de la pomme de terre sont devenus partiellement résistants, tout comme les agents pathogènes fongiques qui infestent le soja et d’autres cultures. « C’est pourquoi nous avons besoin de toute urgence d’alternatives, idéalement des alternatives qui ne polluent pas l’environnement », ajoute le Pr. Zipfel.

Plantes stressées

L’immunologiste des plantes étudie l’une de ces alternatives potentielles : les peptides de signalisation du système immunitaire de la plante. Il les a découverts alors qu’il travaillait avec son équipe pour étudier la façon dont les plantes réagissent au stress, par exemple à des agents pathogènes comme les bactéries et les champignons, ou à la chaleur et au manque d’eau. Plus précisément, les chercheurs ont analysé les gènes des plantes qui sont régulés à la hausse dans certaines situations de stress. Ils ont constaté que, parmi les milliers de gènes activés, un nombre particulièrement important sert de modèle d’ADN pour ces peptides de signalisation.

Bien que les peptides soient déjà connus pour être des hormones végétales vitales, la recherche de Zipfel montre maintenant que ces molécules sont beaucoup plus nombreuses et variées que ce que l’on pensait auparavant. Elle montre également qu’elles contrôlent toute une série de processus dans différentes plantes. « Nous savons maintenant que les peptides de signalisation régulent tous les aspects de la vie d’une plante, depuis le développement et la germination des graines, la croissance et la reproduction jusqu’à la façon dont elle réagit à l’environnement », précise le chercheur.

Ce qui est intéressant, c’est que les peptides forment une sélection d’interrupteurs possibles qui peuvent être utilisés pour contrôler les plantes, notamment pour les rendre plus résistantes aux maladies et aux parasites. Et tout cela sans utiliser de pesticides, puisque l’approche se base uniquement sur les moyens naturels dont disposent les plantes. « Mais pour ce faire, nous devons d’abord en apprendre davantage sur les peptides de signalisation afin d’améliorer notre compréhension », confirme le physiologiste végétal.

Il s’agit d’une entreprise complexe. Même si les chercheurs ont tenté d’identifier le plus grand nombre possible de ces peptides dans différentes espèces de plantes, ils ont rencontré des difficultés en raison de la diversité des structures des peptides. Ils peuvent être de tailles différentes, certains étant constitués de plus d’une centaine d’acides aminés et d’autres de seulement cinq d’entre eux. Mais seule une partie des peptides est pertinente pour leur fonction biologique, et parfois il ne s’agit que d’une fraction de l’ensemble de la chaîne peptidique. Cela signifie également qu’au niveau de l’ADN, seule une partie de leur gène peut être reconnue comme un modèle parmi les milliers d’autres gènes végétaux.

C’est pourquoi l’équipe du Pr. Zipfel devra utiliser et développer de nouvelles méthodes assistées par ordinateur pour identifier les peptides de signalisation. Ensuite, il y a la quantité de ces molécules de commutation : « Si l’on considère le matériel génétique des plantes, chacune d’entre elles a le potentiel de produire des centaines, voire des milliers de peptides de signalisation », commente t-il.

Effet des peptides de signalisation

Les chercheurs s’attachent maintenant à documenter la variété des peptides de signalisation et à examiner l’effet qu’ils ont sur les plantes. Pour ce faire, ils ont sélectionné le matériel génétique de plusieurs centaines de plantes représentant un échantillon représentatif de l’arbre généalogique de toutes les familles de plantes, allant des mousses et des plantes à fleurs aux céréales et autres plantes cultivées.

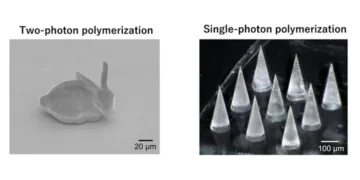

Dans un premier temps, les chercheurs analyseront ces génomes à l’aide de méthodes assistées par ordinateur afin d’identifier les peptides et de se faire une idée de leur fonction possible. Ils devront ensuite développer des méthodes pour les reproduire en laboratoire. Enfin, ils auront besoin de tests appropriés pour déterminer si les peptides présentent effectivement l’activité biologique prévue et avec quelles autres molécules et protéines ils interagissent. Par exemple, l’équipe étudie quels peptides se lient à quels récepteurs dans les membranes cellulaires. Ces récepteurs sont essentiels au système d’information des plantes et peuvent déclencher des réponses à différents stimuli.

Les chercheurs ont déjà identifié un certain nombre de paires récepteur/peptide qui interagissent pour déclencher une réponse spécifique au stress. Pour ce faire, ils utilisent notamment l’intelligence artificielle. Plus précisément, la modélisation assistée par l’IA permet de déterminer la structure des peptides et d’obtenir une indication sur le récepteur auquel ils se lient. Ils confirment ensuite cette prédiction en laboratoire.

Une énorme énigme

L’équipe de Zipfel a également observé que la plupart des peptides étudiés déclenchent des réponses caractéristiques similaires dans la cellule au début de leur chaîne d’action, en l’espace de quelques millisecondes. Ils activent des kinases, des enzymes qui, à leur tour, fournissent à d’autres protéines un groupe phosphate et déclenchent ainsi d’autres signaux à l’intérieur des cellules. Ils activent également le transport de certains ions sur les membranes cellulaires, par exemple des ions calcium dans les cellules. « La concentration de calcium dans les cellules végétales est normalement très faible », indique le Pr. Zipfel. « Le fait qu’elle augmente soudainement envoie un signal qui, à son tour, déclenche d’autres processus de signalisation. Les peptides déclenchent donc des cascades de signaux de régulation ».

De plus, certaines familles de peptides ont également un effet antimicrobien direct. En théorie, ils pourraient remplacer les antibiotiques qui deviennent de moins en moins efficaces en raison de la résistance croissante. Toutefois, selon le Pr. Zipfel, de nombreuses recherches sont encore nécessaires. « Il s’agit d’un gigantesque puzzle que nous essayons de reconstituer. Nous connaissons maintenant certaines des pièces du puzzle et nous travaillons dur pour découvrir comment elles s’emboîtent les unes dans les autres. Mais il y a aussi des pièces que nous devons encore identifier ».

Utilisation des peptides dans la pratique agricole ?

À l’avenir, l’équipe souhaite s’éloigner encore davantage des plantes modèles typiques de laboratoire telles que le cresson de thalle (Arabidopsis thaliana) et se concentrer sur les cultures commerciales. Des projets axés sur la pomme de terre, la tomate et l’orge sont déjà en cours. Les conclusions de l’équipe suggèrent que les peptides de signalisation ont divergé le long des arbres phylogénétiques des plantes. Par exemple, certains peptides ne se trouvent que dans les tomates et les espèces apparentées, tandis que d’autres n’existent que dans les céréales.

« L’un des prochains défis consistera à déterminer comment les peptides peuvent être utilisés dans la pratique agricole. « Cela nécessitera une étroite collaboration avec les chimistes et les agronomes », conclut le Pr. Zipfel. « Ce sera vraiment passionnant lorsque nous connaîtrons les familles de peptides, y compris leurs effets, impliquées dans la réponse au stress de différentes cultures. C’est précisément ce qui pourrait rendre les plantes plus résistantes à toutes sortes de menaces – un substitut naturel aux pesticides ».

Légende illustration : Cyril Zipfel, professeur de physiologie végétale, étudie les peptides qui pourraient rendre les plantes plus résistantes aux maladies et aux parasites. (Image : Marc Latzel)