Une étude publiée dans la revue Nature Climate Change par une équipe internationale de scientifiques du Centre IBS pour la physique climatique (ICCP) de l’Université nationale de Pusan en Corée du Sud présente de nouvelles preuves selon lesquelles la turbulence océanique et un processus connu sous le nom d’« agitation horizontale » vont augmenter de manière spectaculaire dans les océans Arctique et Austral en raison du réchauffement climatique induit par l’homme et de la diminution de la couverture de glace de mer.

« Secoué, pas remué » : tout le monde sait comment James Bond préfère ses martinis. Le brassage consiste à étirer un fluide en fines stries, ce qui finit par créer des turbulences et contribue au mélange des propriétés de l’eau. Dans l’océan, un processus similaire de brassage de l’eau de mer se produit sous l’action des vents et d’autres sources d’énergie. Lorsque cela se produit horizontalement sur des distances de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres, on parle d’agitation horizontale à méso-échelle (MHS). La MHS transporte et redistribue la chaleur et les nutriments, déterminant ainsi la répartition du plancton dans la couche supérieure de l’océan. De plus, l’étirement, la rotation et la séparation spatiale des parcelles de fluide voisines au fil du temps contrôlent également la dispersion des œufs et des larves de poissons, mais aussi des polluants, tels que les microplastiques.

En raison de l’éloignement des régions polaires, il reste difficile d’étudier l’impact du réchauffement climatique sur les courants océaniques à petite échelle et les écosystèmes marins à l’aide d’observations effectuées à partir de navires et de données satellitaires. Les climatologues s’appuient donc largement sur des modèles climatiques informatiques. Cependant, la génération actuelle de ces modèles ne dispose pas de la résolution spatiale nécessaire pour résoudre les processus océaniques à petite échelle liés au MHS et à la production de turbulences et de mélange horizontal.

Pour pallier cette lacune, l’équipe de recherche sud-coréenne a analysé les résultats de simulations à ultra-haute résolution réalisées avec le modèle Community Earth System Model version 1.2.2 (CESM-UHR) sur le supercalculateur Aleph de l’Institut des sciences fondamentales de Daejeon. Ce modèle entièrement couplé intègre les composantes atmosphérique, océanique et de la glace de mer afin de représenter de manière réaliste leurs interactions au sein du système climatique, en utilisant une résolution horizontale de 0,25° pour l’atmosphère et de 0,1° pour l’océan. L’équipe s’est concentrée sur des simulations dans les conditions actuelles (PD), avec un doublement (2xCO2) et un quadruplement (4xCO2) du CO2, afin d’étudier la manière dont le MHS réagit au réchauffement induit par l’homme.

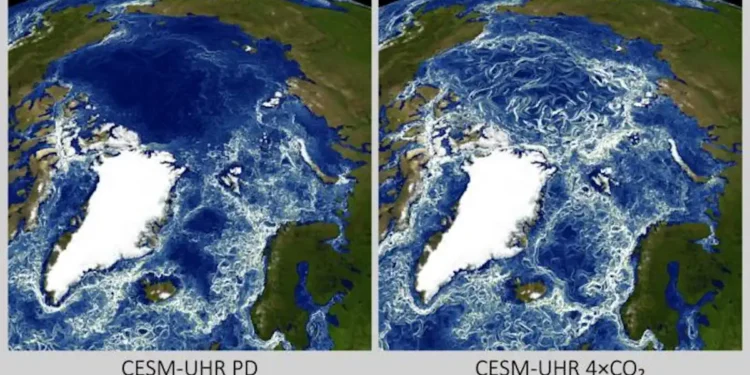

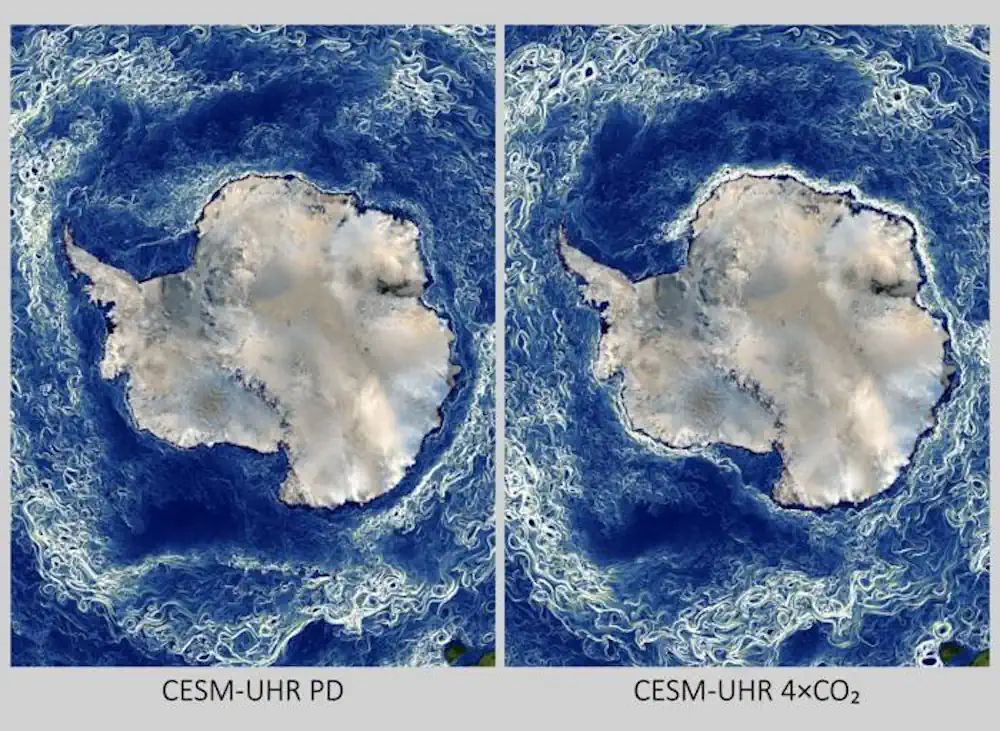

Pour caractériser l’étirement des fluides en structures filiformes allongées (Fig. 1), l’équipe de recherche a utilisé une technique connue sous le nom d’exposants de Lyapunov à taille finie (FSLE), qui permet de suivre la vitesse à laquelle les parcelles de fluide voisines se séparent au fil du temps en raison des tourbillons océaniques à méso-échelle (courants tourbillonnants à l’échelle de dizaines à centaines de kilomètres), des flux sinueux et des fronts océaniques. À partir des données quotidiennes issues de 10 années de simulation, les calculs FSLE, très exigeants sur le plan informatique, montrent une intensification prononcée du MHS à l’avenir dans l’océan Arctique et le long de la région côtière de l’Antarctique (fig. 1, 2), qui peut être attribuée principalement au déclin spectaculaire de la glace de mer dans un monde en réchauffement. Les chercheurs ont découvert que les mécanismes reliant la perte de glace de mer à l’intensification du MHS différaient entre les deux régions.

Dans l’océan Arctique, la disparition de la glace de mer augmente l’apport d’énergie mécanique dans l’océan. Sans la glace de mer pour l’interrompre, une force de vent dans le sens des aiguilles d’une montre peut renforcer à la fois le courant océanique moyen et la formation de tourbillons dans la couche supérieure de l’océan, ce qui conduit finalement à une intensification du MHS (fig. 1) et de la turbulence.

En revanche, dans la région côtière de l’Antarctique, le renforcement prévu du MHS autour de l’Antarctique résulte du rafraîchissement des eaux côtières dû au recul de la glace de mer, qui accentue le gradient de densité nord-sud. Cela renforce à son tour les courants océaniques moyens, tels que le courant du talus antarctique, ce qui intensifie l’activité des tourbillons et le MHS (Fig. 2). Étant donné que cette intensification du MHS devrait entraîner des changements majeurs dans les écosystèmes océaniques ainsi que dans la dispersion des polluants marins, des recherches supplémentaires sont nécessaires de toute urgence.

« Le contraste entre l’océan Arctique, qui est entouré de continents, et l’océan Austral, où le continent est encerclé par l’océan, crée des conditions physiques différentes pour l’agitation océanique. Mais le résultat de l’agitation océanique sous l’effet du réchauffement est assez similaire », a déclaré l’auteur principal, YI Gyuseok, chercheur doctoral à l’ICCP et à l’université nationale de Pusan.

« L’agitation horizontale est un facteur crucial pour le transport des larves de poissons à travers l’océan. Pour des valeurs modérées, ce processus relie géographiquement les populations et les habitats, augmentant ainsi leurs échanges génétiques. Cependant, en cas d’augmentation de l’agitation à l’avenir, les larves pourraient être transportées vers des zones inadaptées où elles risqueraient de ne pas survivre », remarque le professeur LEE June-Yi de l’ICCP et co-auteur correspondant de l’étude.

Pour comprendre les implications écologiques des principales conclusions de l’auteur, il est nécessaire de mener des expériences supplémentaires de modélisation du système terrestre à haute résolution spatiale, notamment des modèles informatiques du plancton et des poissons.

« Actuellement, au Centre IBS pour la physique climatique en Corée du Sud, nous développons une nouvelle génération de modèles du système terrestre qui intègrent mieux les interactions entre le climat et la vie. Cela nous permettra de mieux comprendre comment les écosystèmes polaires réagissent au réchauffement climatique », a conclu le professeur Axel TIMMERMANN, coauteur de l’étude et directeur de l’ICCP.

Article : « Future mesoscale horizontal stirring in polar oceans intensified by sea ice decline » – DOI : 10.1038/s41558-025-02471-2

Source : Université nationale de Pusan