Une nouvelle étude analysant des données provenant de flotteurs robotisés et de relevés de plancton révèle comment les vagues de chaleur marine remodèlent les réseaux alimentaires des océans et ralentissent le transport du carbone vers les grands fonds.

De nouvelles recherches montrent que les vagues de chaleur marines peuvent modifier les réseaux trophiques océaniques, ce qui peut ralentir le transport du carbone vers les profondeurs marines et nuire à la capacité de l’océan à amortir les effets du changement climatique. Publiée dans la revue scientifique Nature Communications, cette étude a été menée par une équipe interdisciplinaire de chercheurs du MBARI, de la Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science de l’université de Miami, du Hakai Institute, de l’université de Xiamen, de l’université de Colombie-Britannique, de l’université du Danemark du Sud et du ministère des Pêches et des Océans du Canada.

Afin d’étudier les impacts des vagues de chaleur marines sur les réseaux trophiques océaniques et les flux de carbone, l’équipe de recherche a combiné plusieurs ensembles de données qui ont suivi les conditions biologiques dans la colonne d’eau du golfe d’Alaska pendant plus d’une décennie. Cette région a connu deux vagues de chaleur marines successives pendant cette période, l’une de 2013 à 2015, connue sous le nom de « The Blob », et l’autre de 2019 à 2020.

« L’océan dispose d’une pompe à carbone biologique, qui agit normalement comme un tapis roulant transportant le carbone de la surface vers les profondeurs océaniques. Ce processus est alimenté par les organismes microscopiques qui constituent la base de la chaîne alimentaire océanique, notamment les bactéries et le plancton », observe l’auteure principale, Mariana Bif, anciennement chercheuse au MBARI et aujourd’hui professeure adjointe au département des sciences océaniques de la Rosenstiel School. « Pour cette étude, nous avons voulu suivre l’impact des vagues de chaleur marines sur ces organismes microscopiques afin de déterminer si cet impact était lié à la quantité de carbone produite et exportée vers les profondeurs océaniques. »

L’équipe de recherche a utilisé les informations recueillies par le Global Ocean Biogeochemical (GO-BGC) Array, une initiative collaborative financée par la National Science Foundation des États-Unis et dirigée par le MBARI, qui utilise des flotteurs robotisés pour surveiller la santé des océans. Le projet GO-BGC a déployé des centaines de flotteurs biogéochimiques autonomes Argo (BGC-Argo), qui mesurent les conditions océaniques telles que la température, la salinité, le nitrate, l’oxygène, la chlorophylle et le carbone organique particulaire (POC) dans toute la colonne d’eau tous les cinq à dix jours. L’équipe a également examiné les données saisonnières provenant d’études menées à partir de navires qui ont suivi la composition des communautés planctoniques, y compris la chimie des pigments et le séquençage de l’ADN environnemental (ADNe) à partir d’échantillons d’eau de mer prélevés dans le cadre du programme Line P mené par Pêches et Océans Canada.

L’étude a révélé que les vagues de chaleur marines ont eu un impact sur la base de la chaîne alimentaire océanique, et que ces impacts étaient liés à des changements dans le cycle du carbone dans la colonne d’eau. Cependant, les changements qui se sont produits dans la chaîne alimentaire n’étaient pas cohérents entre les deux vagues de chaleur.

Dans des conditions normales, le phytoplancton, semblable à des plantes, convertit le dioxyde de carbone en matière organique. Ces micro-organismes sont à la base de la chaîne alimentaire océanique. Lorsqu’ils sont consommés par des animaux plus grands et excrétés sous forme de déchets, ils se transforment en particules de carbone organique qui coulent de la surface vers la zone mésopélagique, ou zone crépusculaire, de l’océan (200 à 1 000 mètres, soit environ 660 à 3 300 pieds) et jusqu’aux profondeurs marines. Ce processus emprisonne le carbone atmosphérique dans l’océan pendant des milliers d’années.

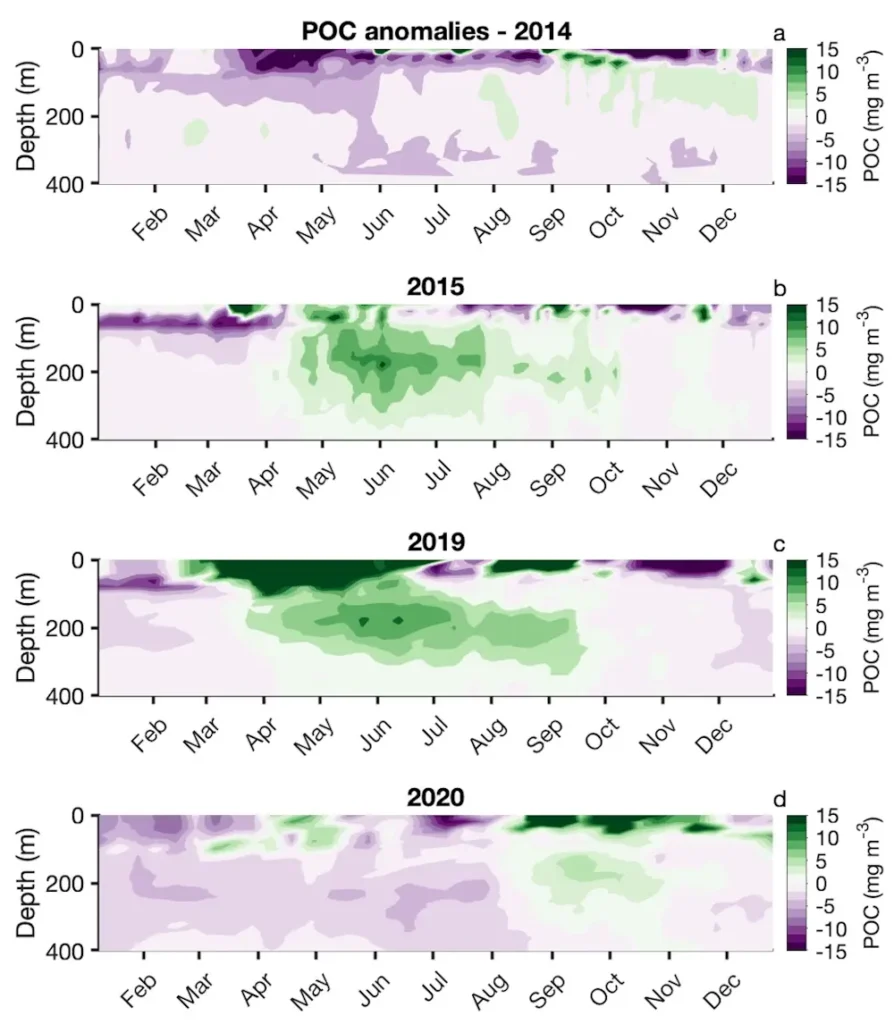

Au cours de la vague de chaleur de 2013-2015, la production de carbone en surface par le plancton photosynthétique a été élevée la deuxième année, mais au lieu de couler rapidement vers les profondeurs, les petites particules de carbone se sont accumulées à environ 200 mètres (environ 660 pieds) sous l’eau.

Au cours de la vague de chaleur de 2019-2020, il y a eu une accumulation record de particules de carbone à la surface au cours de la première année, qui ne pouvait être attribuée à la seule production de carbone par le phytoplancton. Cette accumulation était plutôt due au recyclage du carbone par la vie marine et à l’accumulation de déchets détritiques. Cette impulsion de carbone a ensuite coulé dans la zone crépusculaire, mais est restée à des profondeurs de 200 à 400 mètres (environ 660 à 1 320 pieds) au lieu de couler dans les profondeurs marines.

L’équipe a attribué ces différences dans le transport du carbone entre les deux vagues de chaleur à des changements dans les populations de phytoplancton. Ces changements se sont répercutés sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, entraînant une augmentation du nombre de petits brouteurs qui ne produisent pas de particules de déchets à descente rapide. Le carbone a donc été retenu et recyclé à la surface et dans la zone crépusculaire supérieure plutôt que de couler vers des profondeurs plus importantes.

« Nos recherches ont montré que ces deux grandes vagues de chaleur marines ont modifié les communautés planctoniques et perturbé la pompe biologique à carbone de l’océan. Le tapis roulant qui transporte le carbone de la surface vers les profondeurs s’est bloqué, augmentant le risque que le carbone retourne dans l’atmosphère au lieu d’être emprisonné dans les profondeurs de l’océan », a précisé M. Bif.

Cette recherche a démontré que toutes les vagues de chaleur marines ne sont pas identiques. Différentes lignées de plancton apparaissent et disparaissent au cours de ces événements de réchauffement, soulignant la nécessité d’une surveillance coordonnée à long terme des conditions biologiques et chimiques de l’océan afin de modéliser avec précision les impacts écologiques divers et étendus des vagues de chaleur marines.

« Cette recherche marque un nouveau chapitre passionnant dans la surveillance des océans. Pour vraiment comprendre comment une vague de chaleur affecte les écosystèmes marins et les processus océaniques, nous avons besoin de données d’observation avant, pendant et après l’événement. Cette recherche a fait appel à des flotteurs robotisés, à la chimie des pigments et au séquençage génétique, qui ont tous contribué à brosser un tableau complet de la situation. C’est un excellent exemple de la manière dont la collaboration peut nous aider à répondre à des questions clés sur la santé des océans », a ajouté Ken Johnson, scientifique principal au MBARI, chercheur principal du projet GO-BGC et coauteur de l’étude.

Les observations et les modèles océaniques suggèrent que les vagues de chaleur marines ont gagné en ampleur et en intensité au cours des dernières décennies. L’océan absorbe un quart du dioxyde de carbone émis chaque année, grâce au flux constant de particules de carbone qui coulent de la surface vers les profondeurs. Un océan plus chaud peut signifier moins de carbone piégé, ce qui peut à son tour accélérer le changement climatique. Au-delà des changements dans le transport du carbone, les modifications du plancton, qui est à la base de la chaîne alimentaire océanique, ont également des répercussions en cascade sur la vie marine et l’industrie humaine.

« Le changement climatique contribue à des vagues de chaleur marines plus fréquentes et plus intenses, ce qui souligne la nécessité d’une surveillance océanique soutenue et à long terme afin de comprendre et de prévoir l’impact des futures vagues de chaleur marines sur les écosystèmes, la pêche et le climat », a conclu M. Bif.

Article : « Marine heatwaves modulate food webs and carbon transport processes » – DOI : 10.1038/s41467-025-63605-w