Dirigée par Norman Loeb du Centre de recherche Langley, l’étude publiée dans la revue « Proceedings of the National Academy of Sciences » remet en question notre compréhension des mécanismes d’autorégulation du climat terrestre.

Faits importants

- L'hémisphère Nord s'assombrit plus rapidement que l'hémisphère Sud

- La réduction de la pollution en Europe, aux États-Unis et en Chine contribue paradoxalement à l'assombrissement de l'hémisphère Nord

- Les nuages ne compensent pas l'asymétrie entre les hémisphères

- La fonte des glaces et de la neige dans l'hémisphère Nord amplifie le phénomène

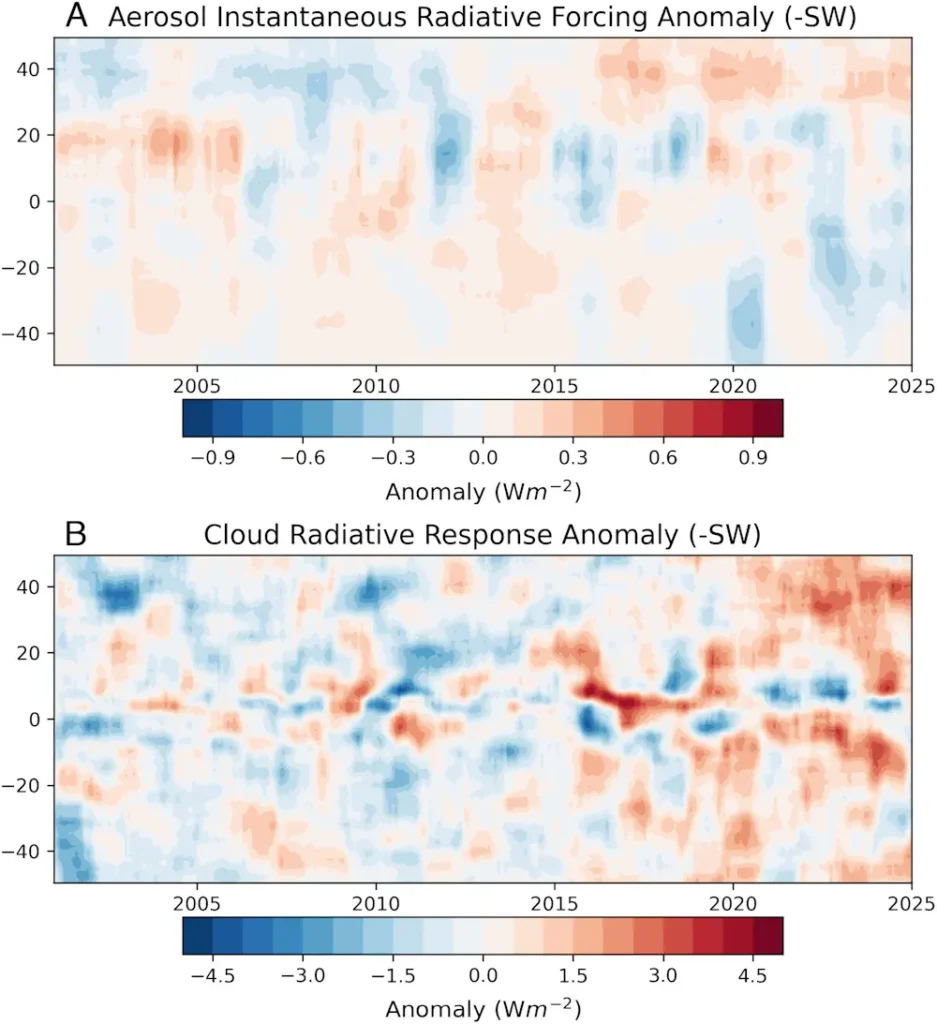

Notre planète absorbe de plus en plus la lumière du Soleil au lieu de la renvoyer vers l’espace. Des chercheurs de la NASA ont découvert une asymétrie assez surprenante : l’hémisphère Nord s’assombrit plus rapidement que l’hémisphère Sud. L’étude* s’appuie sur vingt-quatre années d’observations satellitaires et remet en question notre compréhension de l’équilibre énergétique terrestre.

Quand les deux moitiés du monde divergent

Il faut imaginer la Terre comme une gigantesque balance énergétique. D’un côté, elle reçoit en permanence la lumière du Soleil. De l’autre, elle en renvoie une partie grâce non seulement aux nuages, mais aussi à la neige et aux océans. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que les courants atmosphériques et océaniques redistribuaient naturellement l’énergie pour maintenir un équilibre entre l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud. Les nouvelles données recueillies par l’équipe de Norman Loeb montrent que ce mécanisme compensatoire ne fonctionne plus aussi bien.

Les instruments du système CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System) ont mesuré une différence croissante entre les deux hémisphères, bien que celle-ci paraisse modeste, soit environ 0,34 watts par mètre carré par décennie pour l’absorption solaire. L’asymétrie observée devrait avoir pour conséquence de transformer progressivement la répartition de l’énergie sur notre planète, avec des effets potentiels sur les climats régionaux.

Qu’est-ce que l’albédo ?

L’albédo désigne le pouvoir réfléchissant d’une surface, autrement dit sa capacité à renvoyer la lumière du soleil plutôt qu’à l’absorber. C’est comme un miroir qui reflète presque toute la lumière qu’il reçoit, ou au contraire un morceau de charbon noir qui absorbe tout.

Le concept de l’albédo reste nécessaire pour comprendre le climat terrestre. Plus une surface réfléchit la lumière solaire, moins elle chauffe. À l’inverse, une surface sombre absorbe davantage d’énergie et se réchauffe rapidement. L’albédo se mesure sur une échelle de 0 à 1 (ou de 0% à 100%) : un albédo de 0 correspond à une absorption totale de la lumière (surface noire parfaite), tandis qu’un albédo de 1 signifie une réflexion totale (miroir parfait).

Tableau des valeurs d’albédo par type de surface :

| Type de surface | Albédo (de 0 à 1) | Pourcentage réfléchi |

|---|---|---|

| Corps noir parfait | 0,00 | 0% |

| Surface d’un lac calme | 0,02 à 0,04 | 2 à 4% |

| Océan | 0,05 à 0,15 | 5 à 15% |

| Sol sombre / asphalte | 0,05 à 0,15 | 5 à 15% |

| Cultures agricoles | 0,15 à 0,25 | 15 à 25% |

| Sable clair et sec | 0,25 à 0,45 | 25 à 45% |

| Glace | 0,60 environ | 60% |

| Nuages blancs | 0,50 à 0,80 | 50 à 80% |

| Neige tassée | 0,40 à 0,70 | 40 à 70% |

| Neige fraîche | 0,75 à 0,90 | 75 à 90% |

| Miroir parfait | 1,00 | 100% |

Exemples concrets pour mieux comprendre

La banquise arctique possède un albédo très élevé. Elle peut renvoyer jusqu’à 70% de l’énergie solaire lorsqu’elle est nue, et même 90% quand elle est couverte de neige fraîche. C’est pourquoi les régions polaires restent froides malgré l’ensoleillement estival car la glace agit comme un immense miroir qui renvoie la chaleur vers l’espace.

L’océan, à l’inverse, ne réfléchit que 10% environ de la lumière qu’il reçoit. Lorsque la banquise fond et laisse place à l’eau sombre, cette surface absorbe donc neuf fois plus d’énergie solaire qu’auparavant. L’énergie supplémentaire réchauffe l’eau, ce qui accélère encore la fonte de la glace environnante ; c’est donc une boucle de rétroaction qui amplifie le réchauffement arctique.

En milieu urbain, les surfaces sombres comme l’asphalte (albédo de 0,05 à 0,15) absorbent beaucoup de chaleur, contribuant aux îlots de chaleur urbains. C’est pourquoi certaines villes comme Los Angeles et New York ont peint des toits et des routes en blanc ; cette technique permet de faire baisser les températures locales de 6 à 15 degrés lors des périodes de canicule et d’économiser 10 à 30% d’énergie de climatisation.

La Terre dans son ensemble affiche un albédo moyen d’environ 0,31 à 0,34, ce qui signifie qu’elle renvoie vers l’espace environ un tiers de l’énergie solaire reçue. Les principaux contributeurs à cet albédo planétaire sont les nuages, les surfaces de neige et de glace, ainsi que les aérosols atmosphériques.

La pollution atmosphérique et le paradoxe climatique

L’explication réside dans les aérosols, ces minuscules particules en suspension dans l’air. Elles se comportent comme de petits miroirs, renvoyant une partie du rayonnement solaire vers l’espace. En Europe, aux États-Unis et en Chine, les politiques environnementales ont considérablement réduit la pollution atmosphérique ces dernières décennies. Ironiquement, l’amélioration de la qualité de l’air a diminué la quantité d’aérosols, permettant à l’hémisphère Nord d’absorber davantage d’énergie solaire.

À l’inverse, l’hémisphère Sud a connu une augmentation des particules atmosphériques, notamment à cause des gigantesques incendies de forêt australiens et de l’éruption volcanique du Hunga Tonga dans le Pacifique Sud. La fonte des glaces polaires et de la neige dans l’hémisphère Nord a également joué un rôle important dans les observations de l’équipe. La glace et la neige brillantes réfléchissent très efficacement la lumière solaire, tandis que la roche sombre ou l’eau l’absorbent.

Des nuages impuissants

L’étude des scientifiques révèle que les nuages, contrairement aux prévisions, ne parviennent pas à compenser cette asymétrie croissante. Les chercheurs pensaient que les formations nuageuses s’ajusteraient naturellement pour maintenir une symétrie entre les hémisphères. Les observations démontrent que les modifications nuageuses contribuent même à accentuer le contraste, mais de façon limitée.

Cette découverte porte des implications majeures pour les modèles climatiques et les prévisions futures. Comprendre comment l’énergie se répartit entre les deux moitiés du globe s’avère essentiel pour anticiper l’évolution des températures, des précipitations et des courants océaniques.

* Etude : « Emerging hemispheric asymmetry of Earth’s radiation » – DOI : 10.1073/pnas.2511595122 – Proceedings of the National Academy of Sciences