Lisa Gahnertz | Karin Wik

La consommation mondiale d’électricité augmente rapidement et doit être gérée de manière durable. Le développement de nouveaux matériaux pourrait nous permettre d’obtenir des matériaux pour cellules solaires beaucoup plus efficaces qu’actuellement, des matériaux si fins et souples qu’ils pourraient recouvrir n’importe quel support, des téléphones portables aux bâtiments entiers. Grâce à la simulation informatique et à l’apprentissage automatique, les chercheurs de l’université technologique de Chalmers, en Suède, ont franchi une étape importante dans la compréhension et la manipulation des pérovskites halogénées, qui comptent parmi les matériaux les plus prometteurs mais aussi les plus énigmatiques.

La consommation d’électricité ne cesse d’augmenter à l’échelle mondiale et, selon l’Agence internationale de l’énergie, sa part dans la consommation totale d’énergie mondiale devrait dépasser 50 % dans 25 ans, contre 20 % actuellement.

« Pour répondre à la demande, il existe un besoin important et croissant de nouvelles méthodes de conversion d’énergie respectueuses de l’environnement et efficaces, telles que des cellules solaires plus performantes. Nos découvertes sont essentielles pour concevoir et contrôler l’un des matériaux les plus prometteurs pour les cellules solaires afin d’en optimiser l’utilisation. Il est très enthousiasmant de disposer désormais de méthodes de simulation capables de répondre à des questions qui étaient encore sans réponse il y a quelques années », déclare Julia Wiktor, chercheuse principale de l’étude et professeure associée à Chalmers.

Des matériaux prometteurs pour des cellules solaires efficaces

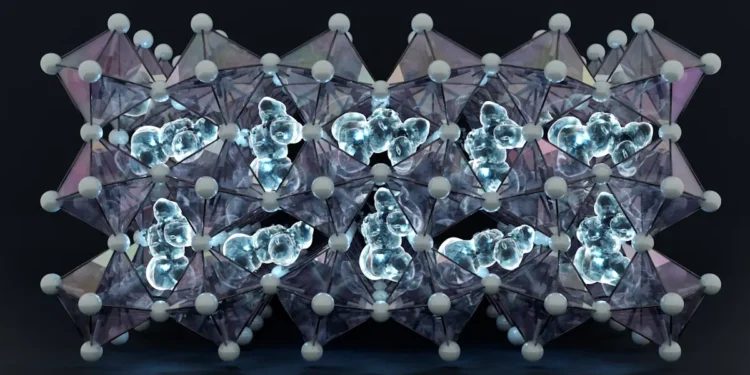

Les matériaux appartenant à un groupe appelé « halogénures de pérovskite » sont considérés comme les plus prometteurs pour la production de cellules solaires et de dispositifs optoélectroniques tels que les ampoules LED, car ils absorbent et émettent la lumière de manière extrêmement efficace. Cependant, les matériaux à base de pérovskite peuvent se dégrader rapidement et, pour savoir comment les utiliser au mieux, il faut mieux comprendre pourquoi cela se produit et comment ces matériaux fonctionnent.

Les scientifiques ont longtemps eu du mal à comprendre un matériau particulier de ce groupe, un composé cristallin appelé iodure de formamidinium et de plomb. Ce matériau possède des propriétés optoélectroniques exceptionnelles. Son utilisation à grande échelle a été freinée par son instabilité, mais ce problème peut être résolu en mélangeant deux types de pérovskites halogénées. Cependant, il est nécessaire d’approfondir les connaissances sur ces deux types afin que les chercheurs puissent contrôler au mieux le mélange.

La clé de la conception et du contrôle des matériaux

Un groupe de recherche de Chalmers est désormais en mesure de fournir une description détaillée d’une phase importante du matériau qui était auparavant difficile à expliquer par la seule expérimentation. La compréhension de cette phase est essentielle pour pouvoir concevoir et contrôler à la fois ce matériau et les mélanges qui en sont dérivés. L’étude a récemment été publiée dans le Journal of the American Chemical Society.

« La phase à basse température de ce matériau a longtemps été la pièce manquante du puzzle de la recherche et nous avons maintenant résolu une question fondamentale concernant la structure de cette phase », explique Sangita Dutta, chercheuse à Chalmers.

L’apprentissage automatique a contribué à cette avancée

L’expertise des chercheurs réside dans la construction de modèles précis de différents matériaux dans des simulations informatiques. Cela leur permet de tester les matériaux en les exposant à différents scénarios, qui sont ensuite confirmés expérimentalement.

Néanmoins, la modélisation des matériaux de la famille des pérovskites halogénées est délicate, car la capture et le décodage de leurs propriétés nécessitent des supercalculateurs puissants et de longs temps de simulation.

« En combinant nos méthodes standard avec l’apprentissage automatique, nous sommes désormais en mesure d’effectuer des simulations des milliers de fois plus longues qu’auparavant. Et nos modèles peuvent désormais contenir des millions d’atomes au lieu de quelques centaines, ce qui les rapproche du monde réel », ajoute Mme Dutta.

Les observations en laboratoire correspondent aux simulations

Les chercheurs ont identifié la structure de l’iodure de formamidinium et de plomb à basse température. Ils ont également pu constater que les molécules de formamidinium se bloquent dans un état semi-stable lorsque le matériau refroidit. Afin de s’assurer que leurs modèles d’étude reflètent la réalité, ils ont collaboré avec des chercheurs expérimentaux de l’université de Birmingham. Ils ont refroidi le matériau à – 200 °C pour s’assurer que leurs expériences correspondaient aux simulations.

« Nous espérons que les connaissances acquises grâce aux simulations pourront contribuer à la modélisation et à l’analyse futures des matériaux complexes à base de pérovskite halogénée », conclut Erik Fransson, du département de physique de Chalmers.

Article « Revealing the Low Temperature Phase of FAPbI3 using A Machine-Learned Potential » (Révéler la phase à basse température du FAPbI3 à l’aide d’un potentiel appris par machine) a été publié dans le Journal of the American Chemical Society le 14 août 2025 et rédigé par Sangita Dutta, Erik Fransson, Tobias Hainer, Benjamin M. Gallant, Dominik J. Kubicki, Paul Erhart et Julia Wiktor. Les chercheurs sont tous membres du département de physique de l’université technologique de Chalmers, à l’exception de Gallant et Kubicki, qui sont issus de l’école de chimie de l’université de Birmingham. DOI : 10.1021/jacs.5c05265