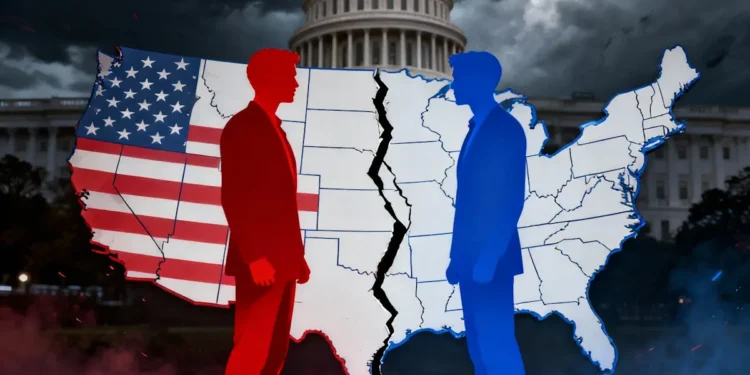

À Washington, l’horloge tourne. Si aucun compromis n’est trouvé avant minuit, l’administration fédérale américaine sera partiellement paralysée pour la première fois depuis 2019. Derrière le bras de fer parlementaire se cache un affrontement plus large sur l’orientation des dépenses publiques, la réforme de l’assurance-santé et le rôle de l’exécutif dans l’allocation des fonds. Pour les deux millions de fonctionnaires concernés, l’économie américaine et, in fine, le reste du monde, l’enjeu dépasse la simple escarmouche partisane.

Depuis 1980, les États-Unis ont connu quatorze « shutdowns« , le plus long (34 jours) ayant eu lieu sous Donald Trump en 2018-2019. Le scénario se répète. Faute d’adopter à temps les douze lois de crédits qui financent les agences fédérales, le Congrès se tourne vers une mesure transitoire pour éviter la coupure brute des services non essentiels. Cette année, même ce filet de sécurité vacille car la majorité républicaine au Sénat propose de prolonger le budget jusqu’au 21 novembre, sans concessions sur la santé. Les démocrates exigent, eux, de reconduire des crédits d’impôt pour l’assurance-maladie et de limiter le pouvoir présidentiel sur les fonds déjà votés.

La santé en ligne de mire

Au cœur du clash, l’extension des crédits d’impôt sur les primes d’assurance, qui augmenterait de 3,8 millions le nombre d’Américains assurés mais creuserait le déficit de 350 milliards de dollars d’ici 2035. Pour les républicains, ces mesures relèvent d’un débat de fond à régler dans un budget annuel complet.

Sous l’impulsion de l’Office de la gestion et du budget, la Maison-Blanche a demandé aux agences de préparer non pas de simples congés sans solde, mais des licenciements massifs, d’où un signal inédit depuis la création de la procédure. En toile de fond, le controversé « Project 2025 », qui vise à réduire durablement l’État fédéral, attise également la méfiance du Capitole.

Des conséquences économiques et sociales

Même court, un « shutdown » a un coût. En effet, 11 milliards de dollars perdus lors de l’épisode 2018-2019. Cette fois, l’impact pourrait être plus aigu. Les 800 000 agents « non essentiels » seraient mis en congé sans solde ; ceux jugés essentiels, comme les contrôleurs aériens, continueraient de travailler sans rémunération, accroissant les risques d’absentéisme.

Les entreprises sous contrat fédéral se verraient suspendre leurs paiements, certaines menaçant faillite si la paralysie s’éternise. Sur les marchés, l’hypothèse d’un défaut technique en décembre sur le plafond de la dette fait déjà grimper les taux des bons du Trésor, un renchérissement qui pourrait rejaillir sur les crédits immobiliers et aggraver la crise immobilière.

Les simples auditions parlementaires aux procédures judiciaires et même les parcs nationaux se retrouveraient suspendus, autant de services qui rappellent la présence de l’État.

Et maintenant ?

À Capitol Hill, l’espoir d’un compromis de dernière minute n’est pas totalement éteint ; les « shutdowns » se résolvent souvent sous la pression de l’opinion publique. Mais l’intransigeance croissante des deux camps, dopée par l’année électorale à venir, laisse planer le risque d’une crise budgétaire à répétition. Si la fermeture intervient mercredi, elle ne sera peut-être qu’un avant-goût de ce qui doit arriver dès décembre avec le relèvement du plafond de la dette qui ravivera les mêmes fractures, avec des enjeux financiers bien plus conséquents.