En quelques années, la France est passée du soupçon à la transparence : des millions d’analyses d’eau ont été ouvertes au public, une loi interdit progressivement les « polluants éternels » et, dès 2026, chaque robinet du pays devra être contrôlé. Dans ce paysage réglementaire en pleine mutation, les particuliers disposent enfin d’une carte et des outils pour vérifier la présence de PFAS (des composés chimiques ultrarésistants) dans leur eau.

Apparus dans les années 1950 pour imperméabiliser textiles ou mousses anti-incendie, les per- et polyfluoroalkylées (PFAS) s’accumulent dans l’environnement et l’organisme, d’où leur surnom de « polluants éternels ». Les preuves accumulées relient l’exposition aux PFAS à des effets délétères multiples sur notre organisme (perturbations endocriniennes, augmentation du risque de cancer, toxicité hépatique, etc.).

Une obligation de contrôle généralisé dès 2026

Jusqu’en 2023, la réglementation française ne fixait aucun seuil pour l’eau potable ; certains captages atteignaient par conséquent des concentrations préoccupantes. La révision de la directive européenne sur l’eau de consommation humaine, transposée en droit français fin 2022, a tout changé : la somme des 20 PFAS ciblés ne doit plus dépasser 0,10 µg/L au robinet, 2 µg/L dans l’eau brute.

De plus, la France a devancé Bruxelles : plusieurs agences régionales de santé (ARS) intègrent déjà les PFAS dans leurs prélèvements de routine, et le contrôle deviendra systématique au 1ᵉʳ janvier 2026. Concrètement, chaque réseau d’eau potable devra prouver sa conformité. En cas de dépassement, l’ARS peut restreindre la consommation ou imposer des traitements supplémentaires aux opérateurs.

Une carte PFAS interactive à la portée de tous

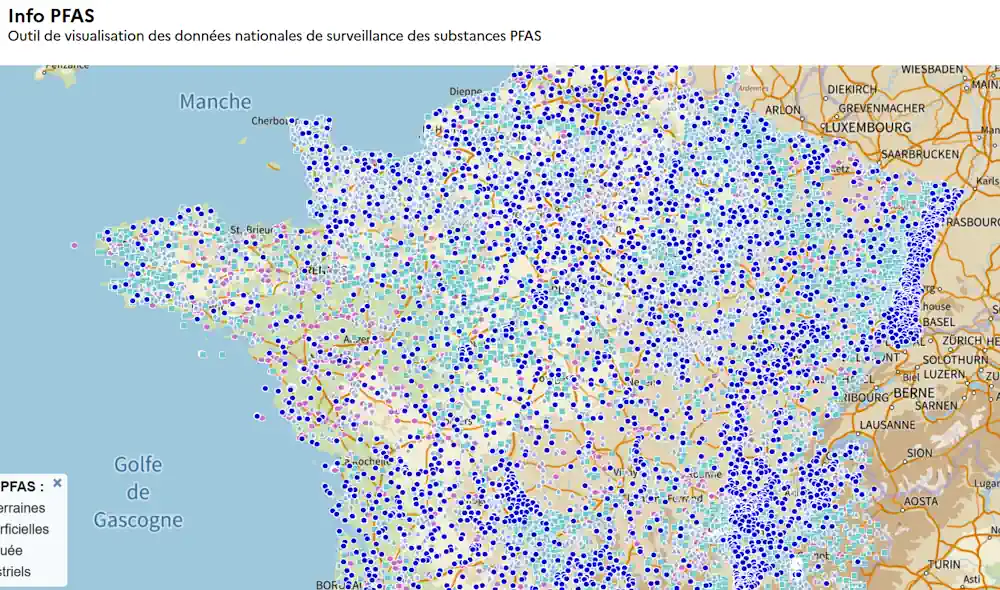

Pour la première fois, 2,3 millions d’analyses ont été publiées fin juillet 2025 sur une plateforme nationale gérée par le BRGM.

La carte interactive identifie déjà 21 000 zones où des PFAS ont été détectés. Tout citoyen peut y saisir sa commune et consulter les résultats détaillés, une petite révolution donc en matière de transparence sanitaire. Chaque point cliquable révèle la concentration mesurée dans l’eau – qu’il s’agisse d’une rivière, d’une nappe souterraine, d’un réseau d’eau potable ou d’un rejet industriel – à un instant précis.

1- Quatre bases publiques concernées

Le dispositif agrège les résultats issus :

- de SISE-Eaux, qui compile le contrôle sanitaire de l’eau du robinet commune par commune ;

- d’ADES, référentiel national sur les eaux souterraines ;

- de Naïades, portail de la qualité des cours et plans d’eau ;

- de GIDAF, où les industriels déclarent l’autosurveillance de leurs rejets liquides au titre des ICPE.

Ces bases alimentent en continu l’outil, garantissant ainsi une couverture territoriale et sectorielle inédite.

2- Une photographie mensuelle, mais évolutive

Les données, collectées depuis 2016, sont rafraîchies chaque mois. À l’avenir, le BRGM envisage d’y intégrer d’autres compartiments environnementaux, comme l’air ou les sols, à mesure que de nouveaux jeux de données fiables deviendront disponibles.

3 – Un mode d’emploi et une portée scientifique

Chaque valeur affichée correspond à la concentration de PFAS par litre d’eau lors du prélèvement : un indicateur instantané, non une moyenne annuelle. Cette granularité offre aux citoyens, aux collectivités et aux chercheurs un outil de suivi des tendances locales, mais demande quand même une certaine prudence : une seule mesure ne suffit pas à juger de la qualité durable d’une ressource.

4- Une ouverture et une réutilisation des données

Toutes les données visibles sur la carte sont téléchargeables. Ainsi, les chercheurs, les journalistes ou les associations peuvent réaliser leurs propres analyses, renforcer la vigilance citoyenne et nourrir le débat sur la gestion des PFAS en France. (Télécharger les données au format du tableur Excel : XLSX )

Des laboratoires aux particuliers : comment tester son eau ?

- Analyse officielle : les prélèvements réglementaires sont confiés à des laboratoires agréés, facturés aux collectivités. Les rapports sont mis en ligne par les ARS ou par les exploitants.

- Tests privés : des kits d’envoi d’échantillons existent, mais leurs coûts (150 € à 300 €) et leur fiabilité variable limitent leur intérêt pour un particulier isolé.

- Indicateurs indirects : des plateformes citoyennes compilent déjà les premières données par commune et alertent sur les réseaux dépassant la norme de 0,10 µg/L

Et maintenant ?

Adoptée le 27 février 2025, la loi « PFAS » impose l’interdiction progressive de ces composés dans plusieurs produits, une taxe sur les rejets industriels et une trajectoire d’élimination des émissions d’ici 2030. Reste le défi du traitement : des filtrations sur charbon actif, des résines échangeuses d’ions ou d’osmose inverse existent, mais leur déploiement à grande échelle pèsera sur les budgets locaux.

D’ici quelques mois, chaque Français pourra connaître la qualité PFAS de son eau d’un simple clic. La prochaine étape se jouera autant dans les stations d’épuration que dans les bureaux d’ingénierie : concevoir des procédés capables de capturer, puis de détruire ces molécules indestructibles.

Sources : Ecologie.gouv | BRGM