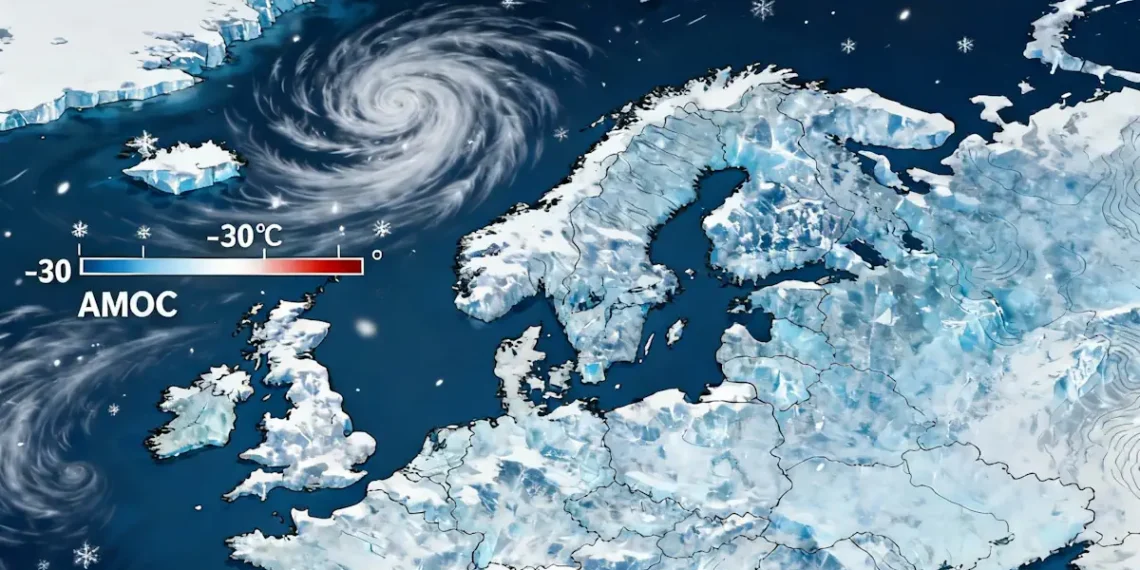

Dans les scénarios à fortes émissions, la circulation méridionale de retournement dans l’Atlantique (AMOC), un système clé de courants océaniques qui comprend également le Gulf Stream, pourrait s’arrêter après l’année 2100. Telle est la conclusion d’une étude dévoilée fin août, à laquelle a contribué l’Institut de recherche sur l’impact climatique de Potsdam (PIK). Cet arrêt réduirait l’apport de chaleur vers le nord de l’océan, provoquant un assèchement estival et des hivers rigoureux dans le nord-ouest de l’Europe, ainsi que des changements dans les ceintures de pluie tropicales.

« La plupart des projections climatiques s’arrêtent en 2100. Mais certains des modèles standard du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) se projettent désormais plusieurs siècles dans l’avenir et montrent des résultats très inquiétants », indique Sybren Drijfhout, de l’Institut météorologique royal des Pays-Bas, auteur principal de l’étude publiée dans Environmental Research Letters. « Le renversement profond dans l’Atlantique Nord ralentit considérablement d’ici 2100 et s’arrête complètement par la suite dans tous les scénarios à fortes émissions, et même dans certains scénarios à émissions intermédiaires et faibles. Cela montre que le risque d’arrêt est plus grave que beaucoup de gens ne le pensent. »

L’effondrement de la convection profonde en hiver comme point de basculement

L’AMOC transporte l’eau tropicale réchauffée par le soleil vers le nord près de la surface et renvoie l’eau plus froide et plus dense vers le sud en profondeur. Ce « tapis roulant » océanique contribue à maintenir un climat relativement doux en Europe et influence les conditions météorologiques dans le monde entier. Dans les simulations, le point de basculement qui déclenche l’arrêt de l’AMOC est l’effondrement de la convection profonde en hiver dans les mers du Labrador, d’Irminger et de Norvège. Le réchauffement climatique réduit les pertes de chaleur hivernales de l’océan, car l’atmosphère n’est pas assez froide. Cela commence à affaiblir le mélange vertical des eaux océaniques : la surface de la mer reste plus chaude et plus légère, ce qui la rend moins susceptible de couler et de se mélanger avec les eaux plus profondes. Cela affaiblit l’AMOC, ce qui réduit le flux d’eau chaude et salée vers le nord.

Dans les régions nordiques, les eaux de surface deviennent alors plus froides et moins salées, et cette salinité réduite rend les eaux de surface encore plus légères et moins susceptibles de couler. Cela crée une boucle de rétroaction auto-renforçante, déclenchée par le réchauffement atmosphérique, mais perpétuée par l’affaiblissement des courants et le dessalement de l’eau.

« Dans les simulations, le point de basculement dans les mers clés de l’Atlantique Nord se produit généralement au cours des prochaines décennies, ce qui est très préoccupant », explique Stefan Rahmstorf, chef du département de recherche Analyse du système terrestre du PIK et coauteur de l’étude. Après le point de basculement, l’arrêt de l’AMOC devient inévitable en raison d’une rétroaction auto-amplificatrice. La chaleur libérée par l’extrême nord de l’Atlantique chute alors à moins de 20 % de la quantité actuelle, voire presque à zéro dans certains modèles, selon l’étude.

L’auteur principal, Drijfhout, ajoute que « les observations récentes dans ces régions de convection profonde montrent déjà une tendance à la baisse au cours des cinq à dix dernières années. Il pourrait s’agir d’une variabilité, mais cela correspond aux projections des modèles. »

Il est crucial de réduire rapidement les émissions

Pour parvenir à ces résultats, l’équipe de recherche a analysé les simulations CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project), qui ont été utilisées dans le dernier rapport d’évaluation du GIEC, avec des horizons temporels étendus aux années 2300 à 2500. Dans les neuf simulations à émissions élevées, les modèles évoluent vers un état de circulation faible et peu profond, avec l’arrêt du renversement profond ; ce résultat est également obtenu dans certaines simulations intermédiaires et à faibles émissions. Dans tous les cas, ce changement fait suite à un effondrement, au milieu du siècle, de la convection profonde dans les mers de l’Atlantique Nord.

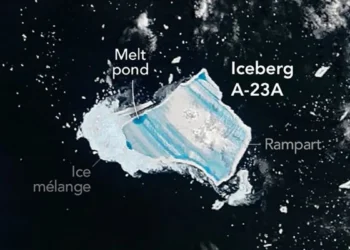

« Un affaiblissement et un arrêt drastiques de ce système de courants océaniques auraient des conséquences graves à l’échelle mondiale », souligne le chercheur du PIK, Rahmstorf. « Dans les modèles, les courants s’arrêtent complètement 50 à 100 ans après le dépassement du point de basculement. Mais cela pourrait bien sous-estimer le risque : ces modèles standard ne tiennent pas compte de l’eau douce supplémentaire provenant de la fonte des glaces au Groenland, qui risquerait de pousser le système encore plus loin. C’est pourquoi il est crucial de réduire rapidement les émissions. Cela réduirait considérablement le risque d’arrêt de l’AMOC, même s’il est trop tard pour l’éliminer complètement. »

Traduction – Enerzine.com

Sybren Drijfhout, Joran R. Angevaare, Jennifer Mecking, René M. van Westen, Stefan Rahmstorf (2025): Shutdown of northern Atlantic overturning after 2100 following deep mixing collapse in CMIP6 projections. Environmental Research Letters. DOI : 10.1088/1748-9326/adfa3b

Source : PIK

Mise à jour : 16/10/2025

Quatre éléments clés du système climatique de la Terre sont en train de se déstabiliser, selon une nouvelle étude à laquelle a contribué l’Institut de Potsdam pour la recherche sur les incidences du climat (PIK). Les chercheurs ont analysé les interconnexions de quatre éléments de basculement majeurs : la calotte glaciaire du Groenland, la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique (AMOC), la forêt tropicale amazonienne et le système de mousson sud-américain. Ces quatre éléments montrent des signes d’affaiblissement de la résilience, ce qui augmente le risque de changements brusques et potentiellement irréversibles.

« Nous disposons désormais de preuves observationnelles convaincantes que plusieurs composantes du système terrestre sont en train de se déstabiliser », déclare Niklas Boers, auteur principal de l’étude, du PIK et de l’Université technique de Munich. « Ces systèmes pourraient approcher des seuils critiques qui, s’ils sont franchis, pourraient déclencher des changements brusques et irréversibles aux conséquences graves. » La principale préoccupation des chercheurs est que ces systèmes climatiques ne sont pas isolés. Ils font partie d’un réseau plus vaste d’éléments de basculement, qui interagissent entre eux via les océans et l’atmosphère.

Afin d’identifier et de suivre les signes de déstabilisation, l’équipe internationale de scientifiques a analysé des données d’observation à long terme et développé une nouvelle méthode mathématique pour évaluer la capacité des systèmes à se remettre des perturbations. Une capacité de récupération réduite est un signe évident de déclin de la stabilité. Toutes les sources de données et techniques d’analyse aboutissent à la même conclusion : plusieurs sous-systèmes climatiques perdent leur stabilité.

Signaux à travers le système terrestre

Si les modèles climatiques ne sont pas encore en mesure de saisir ces dynamiques avec une fiabilité suffisante, les signaux d’observation sont déjà visibles. La calotte glaciaire du Groenland, par exemple, est déstabilisée par des rétroactions qui accélèrent la fonte. L’AMOC est menacée par l’apport croissant d’eau douce provenant de la fonte des glaces et des précipitations, qui réduit la salinité et la densité des eaux de surface, un facteur clé de la circulation. Dans le même temps, le changement climatique et la déforestation affaiblissent la forêt amazonienne, tandis que le système de mousson sud-américain risque de subir des changements brusques dans les précipitations si le système de recyclage de l’humidité de la forêt est perturbé.

« Chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire augmente la probabilité de franchir un point de basculement », souligne M. Boers. « Cela seul devrait constituer un argument de poids en faveur d’une réduction rapide et décisive des émissions de gaz à effet de serre. »

Comme les seuils exacts restent incertains, les auteurs soulignent l’importance de mettre en place un système mondial de surveillance et d’alerte précoce afin de détecter les premiers signes de déstabilisation. Des données satellitaires haute résolution sur la végétation et la fonte des glaces, combinées à des enregistrements climatiques à long terme et à des techniques modernes d’apprentissage automatique, pourraient permettre de suivre en temps réel la résilience des éléments critiques du point de basculement.

Traduction – Enerzine.com

Boers, N., Liu, T., Bathiany, S., Ben-Yami, M., Blaschke, L.L., Bochow, N., Boulton, C.A., Lenton, T.M., Morr, A., Nian, D., Rypdal, M., Smith, T. (2025): Destabilization of Earth system tipping elements. – Nature Geoscience. DOI: 10.1038/s41561-025-01787-0