Grâce au rendement élevé, à la légèreté et à la flexibilité des dernières technologies en matière de cellules solaires, le photovoltaïque pourrait fournir toute l’énergie nécessaire à une mission prolongée sur Mars, voire à une installation permanente sur cette planète, selon une nouvelle analyse réalisée par des scientifiques de l’université de Californie à Berkeley.

La plupart des scientifiques et des ingénieurs qui ont réfléchi à la logistique de la vie à la surface de la planète rouge ont supposé que l’énergie nucléaire était la meilleure solution, en grande partie en raison de sa fiabilité et de son fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au cours de la dernière décennie, les réacteurs à fission nucléaire miniaturisés d’une puissance de l’ordre du kilo ont progressé au point que la NASA les considère comme une source d’énergie sûre, efficace et abondante et comme la clé de l’exploration robotique et humaine future.

L’énergie solaire, en revanche, doit être stockée pour être utilisée la nuit, qui sur Mars dure à peu près la même durée que sur Terre. Et sur Mars, la production d’énergie des panneaux solaires peut être réduite par l’omniprésente poussière rouge qui recouvre tout. Le rover Opportunity de la NASA, âgé de près de 15 ans et alimenté par des panneaux solaires, a cessé de fonctionner après une tempête de poussière massive sur Mars en 2019.

La nouvelle étude, publiée cette semaine dans la revue Frontiers in Astronomy and Space Sciences, utilise une approche systémique pour comparer réellement ces deux technologies en tête-à-tête pour une mission prolongée de six personnes sur Mars impliquant un séjour de 480 jours à la surface de la planète avant de revenir sur Terre. Il s’agit du scénario le plus probable pour une mission qui réduit le temps de transit entre les deux planètes et prolonge le séjour à la surface au-delà d’une fenêtre de 30 jours.

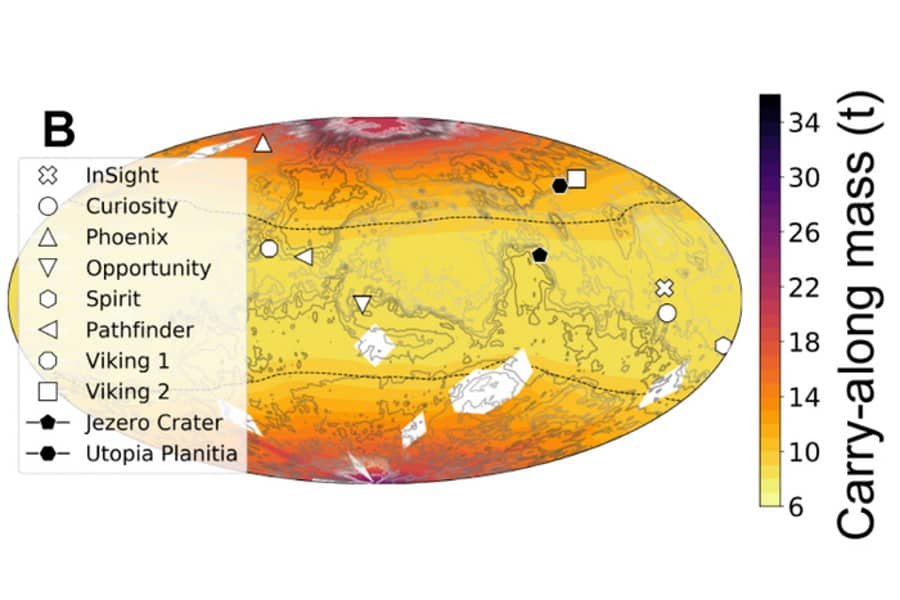

Leur analyse a révélé que pour les sites de colonisation sur près de la moitié de la surface martienne, l’énergie solaire est comparable ou supérieure à l’énergie nucléaire, si l’on tient compte du poids des panneaux solaires et de leur efficacité – à condition qu’une partie de l’énergie diurne soit utilisée pour produire de l’hydrogène gazeux qui sera utilisé dans des piles à combustible pour alimenter la colonie la nuit ou pendant les tempêtes de sable.

« La production d’énergie photovoltaïque couplée à certaines configurations de stockage de l’énergie dans l’hydrogène moléculaire surpasse les réacteurs à fusion nucléaire sur 50 % de la surface de la planète, principalement dans les régions situées autour de la bande équatoriale, ce qui contraste fortement avec ce qui a été proposé à maintes reprises dans la littérature, à savoir l’énergie nucléaire« , a déclaré Aaron Berliner, doctorant en bio-ingénierie à l’UC Berkeley, l’un des deux premiers auteurs de l’article.

L’étude donne une nouvelle perspective sur la colonisation de Mars et fournit une feuille de route pour décider des autres technologies à déployer lors de la planification de missions habitées vers d’autres planètes ou lunes.

« Cet article donne une vue d’ensemble des technologies énergétiques disponibles et de la façon dont nous pourrions les déployer, quels sont les meilleurs cas d’utilisation pour ces technologies et où elles sont insuffisantes« , a déclaré le co-premier auteur Anthony Abel, étudiant diplômé du département de génie chimique et biomoléculaire. « Si l’humanité décide collectivement d’aller sur Mars, ce type d’approche systémique est nécessaire pour y parvenir en toute sécurité et en minimisant les coûts d’une manière éthique. Nous voulons pouvoir comparer clairement les différentes options, qu’il s’agisse de décider des technologies à utiliser, des endroits où aller sur Mars, de la manière d’y aller et des personnes à emmener.«

Les missions plus longues ont des besoins en énergie plus importants

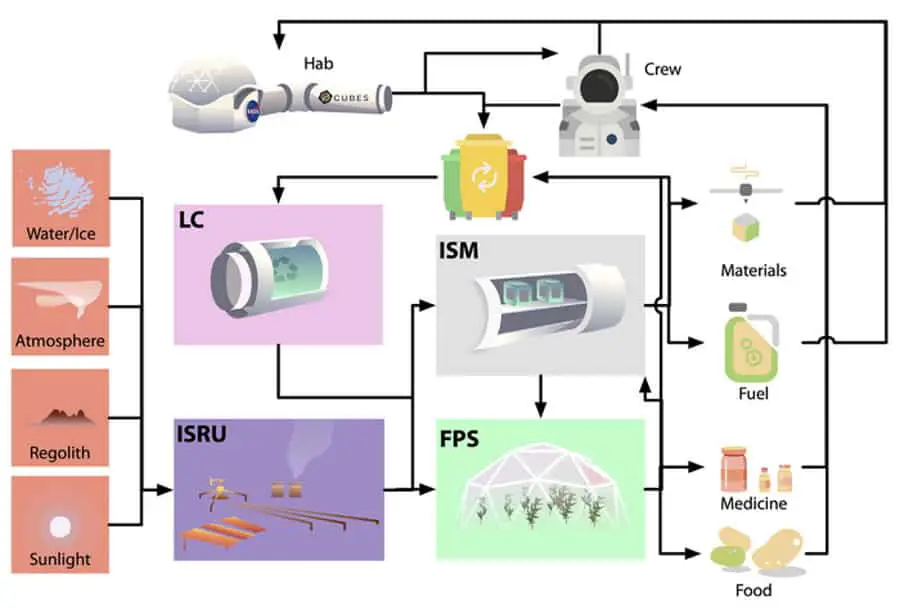

Par le passé, les estimations de la NASA concernant les besoins en énergie des astronautes sur Mars étaient généralement axées sur des séjours de courte durée, qui ne nécessitaient pas de processus gourmands en énergie pour cultiver des aliments, fabriquer des matériaux de construction ou produire des produits chimiques. Mais à l’heure où la NASA et les dirigeants des entreprises qui construisent actuellement des fusées susceptibles d’aller sur Mars – notamment Elon Musk, PDG de SpaceX, et Jeff Bezos, fondateur de Blue Origin – évoquent l’idée d’une installation à long terme sur une autre planète, il convient d’envisager des sources d’énergie plus importantes et plus fiables.

La complication réside dans le fait que tous ces matériaux doivent être transportés de la Terre vers Mars à un coût de plusieurs centaines de milliers de dollars par livre, ce qui rend essentiel un faible poids.

L’un des principaux besoins est l’alimentation des installations de bio-fabrication qui utilisent des microbes génétiquement modifiés pour produire des aliments, du carburant pour fusée, des matières plastiques et des produits chimiques, y compris des médicaments. Abel, Berliner et leurs co-auteurs sont membres du Center for the Utilization of Biological Engineering in Space (CUBES), une initiative multi-universitaire visant à modifier les microbes à l’aide des techniques d’insertion de gènes de la biologie synthétique afin de fournir les fournitures nécessaires à une colonie.

Les deux chercheurs ont toutefois découvert que, sans connaître la quantité d’énergie qui sera disponible pour une mission prolongée, il était impossible d’évaluer l’aspect pratique de nombreux processus de bio-fabrication. Ils ont donc entrepris de créer un modèle informatique de divers scénarios d’alimentation en énergie et de demandes d’énergie probables, comme l’entretien de l’habitat – qui comprend le contrôle de la température et de la pression – la production d’engrais pour l’agriculture, la production de méthane pour la propulsion des fusées de retour sur Terre et la production de bioplastiques pour la fabrication de pièces de rechange.

Face à un système nucléaire d’une puissance de 1 000 watts, on trouve des systèmes photovoltaïques à trois niveaux de stockage d’énergie : des batteries et deux techniques différentes pour produire de l’hydrogène à partir de l’énergie solaire – par électrolyse et directement par des cellules photo-électrochimiques. Dans ce dernier cas, l’hydrogène est pressurisé et stocké pour être utilisé ultérieurement dans une pile à combustible afin de produire de l’énergie lorsque les panneaux solaires ne le sont pas.

Seule l’énergie photovoltaïque avec électrolyse – qui utilise l’électricité pour séparer l’eau en hydrogène et en oxygène – était compétitive avec l’énergie nucléaire : elle s’est avérée plus rentable par kilogramme que le nucléaire sur près de la moitié de la surface de la planète.

Le principal critère était le poids. Les chercheurs sont partis de l’hypothèse qu’une fusée transportant un équipage vers Mars pourrait emporter une charge utile d’environ 100 tonnes, sans compter le carburant, et ont calculé quelle part de cette charge utile devrait être consacrée à un système d’alimentation en énergie destiné à être utilisé à la surface de la planète. Un voyage vers et depuis Mars prendrait environ 420 jours – 210 jours à l’aller et au retour. Étonnamment, ils ont découvert que le poids d’un système d’alimentation représenterait moins de 10 % de la charge utile totale.

Pour un site d’atterrissage près de l’équateur, par exemple, ils ont estimé que le poids des panneaux solaires et du stockage de l’hydrogène serait d’environ 8,3 tonnes, contre 9,5 tonnes pour un système de réacteur nucléaire Kilopower.

Leur modèle précise également comment ajuster les panneaux photovoltaïques pour maximiser leur efficacité en fonction des différentes conditions des sites sur Mars. La latitude influe sur l’intensité de la lumière solaire, par exemple, tandis que la poussière et la glace présentes dans l’atmosphère peuvent disperser les grandes longueurs d’onde de la lumière.

Les progrès du photovoltaïque

Selon M. Abel, les cellules photovoltaïques sont aujourd’hui très efficaces pour convertir la lumière du soleil en électricité, bien que les plus performantes soient encore chères. La nouvelle innovation la plus cruciale, cependant, est un panneau solaire léger et flexible, qui facilite le stockage sur la fusée de départ et réduit le coût du transport.

« Les panneaux en silicium que vous avez sur votre toit, avec une construction en acier, un support en verre, etc., ne peuvent tout simplement pas concurrencer le nouveau nucléaire amélioré, mais les nouveaux panneaux légers et flexibles changent vraiment, vraiment la donne« , a déclaré M. Abel.

Il a également fait remarquer qu’en raison de leur légèreté, un plus grand nombre de panneaux peuvent être transportés sur Mars, ce qui permet de remplacer les panneaux défaillants. Si les centrales nucléaires de type kilowatt fournissent plus d’énergie, elles sont moins nombreuses, de sorte que si l’une d’entre elles tombe en panne, la colonie perdrait une part importante de son énergie.

Berliner, qui poursuit également des études en génie nucléaire, a abordé le projet avec un penchant pour l’énergie nucléaire, tandis qu’Abel, dont la thèse de premier cycle portait sur les nouvelles innovations dans le domaine de l’énergie photovoltaïque, était plus favorable à l’énergie solaire.

« J’ai l’impression que cet article découle d’un désaccord scientifique et technique sain sur les mérites de l’énergie nucléaire par rapport à l’énergie solaire, et que ce travail n’est en fait qu’une tentative de comprendre et de régler un pari », a déclaré Berliner. « Je pense que j’ai perdu, d’après les configurations que nous avons choisies pour publier ce document. Mais c’est une perte heureuse, pour sûr.«

Les autres coauteurs de l’article sont Mia Mirkovic, chercheuse à l’UC Berkeley au Berkeley Sensor and Actuator Center ; William Collins, professeur résident de l’UC Berkeley en sciences de la terre et des planètes et scientifique principal au Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) ; Adam Arkin, directeur de CUBES et titulaire de la chaire Dean A. Richard Newton Memorial Professor au département de bio-ingénierie de l’UC Berkeley ; et Douglas Clark, professeur Gilbert Newton Lewis au département d’ingénierie chimique et biomoléculaire et doyen de la faculté de chimie. Arkin et Clark sont également des scientifiques de haut niveau au Berkeley Lab.

Ces travaux ont été financés par la NASA (NNX17AJ31G) et par des bourses de recherche pour diplômés de la National Science Foundation (DGE1752814).