Dans les profondeurs de notre système solaire, un voyageur venu d’ailleurs défraie actuellement la chronique scientifique. Baptisé 3I/ATLAS, ce troisième objet interstellaire jamais détecté ne cesse d’alimenter les débats parmi les astronomes depuis sa découverte en juillet 2025. Masse colossale, trajectoire statistiquement improbable, faible attraction gravitationnelle. Il semble que chaque nouvelle observation apporte son lot de surprises et ravive une question fondamentale que l’humanité se pose depuis des millénaires.

Une masse hors norme

Avec plus de 33 milliards de tonnes pour un diamètre d’au moins 5 kilomètres, 3I/ATLAS dépasse ses prédécesseurs, ‘Oumuamua et Borisov, de trois à cinq ordres de grandeur. La masse découle des observations du télescope Webb, qui a mesuré un dégazage de 150 kg par seconde. Paradoxalement, les astrophysiciens auraient dû détecter des centaines de milliers d’objets plus petits avant un tel mastodonte.

Une attraction gravitationnelle dérisoire

La vitesse de libération gravitationnelle oscille entre 1,3 et 12 mètres par seconde, selon le diamètre réel de l’objet interstellaire. Avi Loeb, astrophysicien à Harvard, établit une comparaison saisissante : le record du monde d’Usain Bolt, à 10,44 m/s, suffirait à s’échapper d’un astéroïde de 40 kilomètres de diamètre.

Une trajectoire statistiquement suspecte

L’alignement de sa trajectoire avec le plan de l’écliptique terrestre, à seulement 4,89 degrés près, constitue une rareté dont la probabilité aléatoire n’excède qu’une fraction de pour cent. Les objets interstellaires précédents sont arrivés avec des inclinaisons de 123 et 44 degrés, renforçant le caractère inhabituel de 3I/ATLAS.

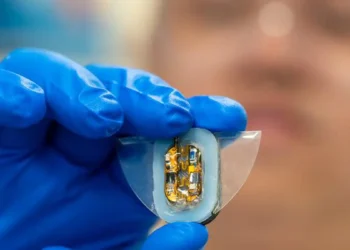

Des images historiques capturées

Entre le 1er et le 7 octobre 2025, deux engins spatiaux européens en orbite autour de Mars ont photographié 3I/ATLAS à 30 millions de kilomètres. La caméra CaSSIS a capturé l’objet sous forme d’un point blanc légèrement flou, révélant son noyau et sa coma s’étendant sur plusieurs milliers de kilomètres.

La question taboue de l’origine artificielle

Avi Loeb estime désormais qu’il existe une probabilité de 30 à 40% que 3I/ATLAS ne soit pas d’origine purement naturelle. Le chercheur base son évaluation sur sept anomalies, incluant la trajectoire improbable et l’absence de fragmentation malgré la proximité croissante avec le Soleil. Il a soumis un document aux Nations Unies plaidant pour la création d’un comité international chargé d’aborder les menaces liées aux objets interstellaires.

Une fragmentation incertaine

Le 29 octobre 2025, 3I/ATLAS atteindra son périhélie à 203 millions de kilomètres du Soleil. Les dernières images montrent des caractéristiques floues, mais elles s’apparentent davantage à des artefacts de bruit qu’à de véritables fragments. La rupture reste difficile à prévoir sans connaître en détail sa composition.

Un âge vénérable

Les travaux révèlent que 3I/ATLAS serait âgé de 3 à 11 milliards d’années. Si la fourchette supérieure se confirmait, l’objet interstellaire serait aussi ancien que la Voie lactée. Par sa vitesse hyperbolique de 60 km/s, il dépasse largement les 26 km/s de ‘Oumuamua et les 32 km/s de Borisov.

Les scientifiques y verrons certainement plus clair dans les prochains mois. La sonde Juice observera 3I/ATLAS en novembre 2025, puis Juno lors du passage à 54 millions de kilomètres de Jupiter le 16 mars 2026. De plus, de multiples observatoires surveilleront également l’objet lors de son approche la plus proche de la Terre le 19 décembre 2025, à 269 millions de kilomètres.