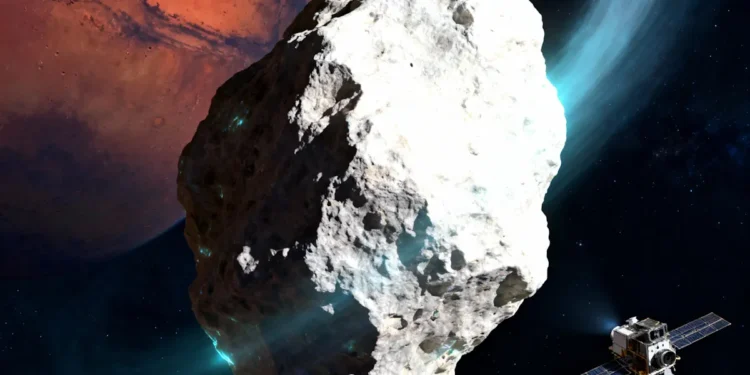

Jeudi dernier, l’objet interstellaire 3I/ATLAS a atteint son point le plus proche de Mars, à seulement 29 millions de kilomètres de la planète rouge. L’événement a mobilisé pas moins de cinq missions spatiales internationales, toutes équipées pour ausculter ce visiteur cosmique aux caractéristiques pour le moins déroutantes. Dans son billet régulier, Avi Loeb, figure controversée de l’astrophysique, expose les données préliminaires de cette observation unique. L’objet a suscité l’intérêt des plus hautes sphères du pouvoir américain, au point que le chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche a été interrogé sur le fait de savoir si le président avait été briefé à ce sujet.

Sept anomalies qui interrogent

Lors d’une intervention télévisée, Avi Loeb a détaillé les sept anomalies qui distinguent 3I/ATLAS de tout ce que les astronomes ont pu observer jusqu’à présent. Son passage sur le plateau était partagé avec le député Tim Burchett, membre du comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants. Dans la foulée de cette interview, Stephen Miller, haut responsable de la Maison Blanche, s’est vu questionner en direct sur la connaissance qu’aurait le président de ce phénomène céleste.

Jusqu’à présent, ni la NASA ni l’Agence spatiale européenne n’ont diffusé publiquement les données recueillies par les orbiteurs martiens. Seul indice tangible : une image floue capturée par la caméra Mastcam-Z du rover Perseverance, à la surface de Mars, puis traitée par l’astrophotographe Simeon Schmauß. Celui-ci a empilé plusieurs clichés publics et identifié une tache diffuse à l’endroit exact où 3I/ATLAS était censé apparaître dans le ciel martien.

Un ballet d’instruments spatiaux

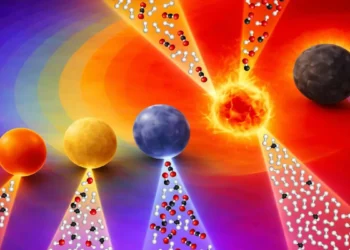

Le 3 octobre constituait la fenêtre d’observation idéale. Cinq missions spatiales, américaines, européennes, chinoises et émiraties, ont pointé leurs instruments vers cet objet énigmatique. La caméra HiRISE du Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA devait produire des images avec une résolution spatiale de 30 kilomètres par pixel, la plus fine jamais obtenue pour 3I/ATLAS. Ces clichés haute définition permettraient d’estimer le diamètre du noyau de l’objet, actuellement évalué à plus de cinq kilomètres.

Du côté européen, la mission Mars Express a mobilisé sa caméra stéréoscopique haute résolution HRSC ainsi que ses spectromètres OMEGA et SPICAM, destinés à capturer des images de moindre résolution mais aussi des données spectrales précieuses. L’ExoMars Trace Gas Orbiter, autre sonde européenne, déploie son système d’imagerie couleur CaSSIS et son spectromètre NOMAD pour analyser la composition chimique du panache gazeux entourant 3I/ATLAS. Le spectromètre infrarouge ISEM, également à bord, complète ce dispositif. La mission MAVEN de la NASA apporte quant à elle ses données ultraviolettes grâce à son spectromètre IUVS.

La mobilisation ne s’arrête pas aux puissances spatiales occidentales. La Chine, avec sa mission Tianwen-1 et sa caméra MoRIC, ainsi que les Émirats arabes unis, via l’orbiteur Hope et ses instruments EXI, EMIRS et EMUS, participent également à cette observation concertée. Rarement un objet céleste aura bénéficié d’une telle convergence technologique et scientifique.

Des coïncidences statistiquement vertigineuses

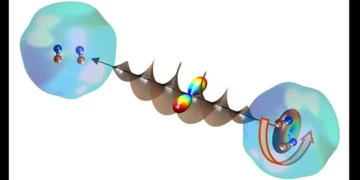

Ce qui fascine Avi Loeb, et qui justifie selon lui une enquête approfondie, ce sont les probabilités infinitésimales associées à la trajectoire de 3I/ATLAS. L’objet présente d’abord une masse au moins mille fois supérieure à celle des deux précédents visiteurs interstellaires connus, 1I/’Oumuamua et 2I/Borisov. Mais c’est son comportement orbital qui intrigue le plus. Sa trajectoire traverse le système solaire interne en restant alignée avec le plan de l’écliptique, celui où gravitent les planètes autour du Soleil. La probabilité qu’une telle configuration se produise par hasard ? Environ 0,2%.

Plus étonnant encore : le timing du passage rapproché de 3I/ATLAS près de Mars, Vénus et Jupiter ne présente qu’une vraisemblance de 0,005%. Comme l’écrit Loeb dans son analyse : « Que ces coïncidences extrêmement rares soient une question de hasard aléatoire ou de planification intelligente extraterrestre reste à déterminer par les orbiteurs martiens ». La formulation, prudente, n’en est pas moins radicale dans ses implications. « Sur la base des données que leurs images et spectrographes fourniront, l’humanité saura si elle doit être reconnaissante envers la nature ou envers l’intelligence d’un cousin cosmique », ajoute-t-il.

Une attente qui pèse

Avi Loeb n’est pas un scientifique comme les autres. Directeur du projet Galileo, qui se consacre à la recherche d’artefacts technologiques extraterrestres, ancien président du département d’astronomie de Harvard entre 2011 et 2020, il a également siégé au conseil présidentiel sur la science et la technologie. Ses travaux sur ‘Oumuamua, qu’il soupçonnait d’être une sonde alien, lui avaient valu autant d’admiration que de critiques acerbes au sein de la communauté scientifique. Avec 3I/ATLAS, il renouvelle ses interrogations, mais cette fois avec un objet bien plus massif et des conditions d’observation inédites.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives. La publication des données collectées par les orbiteurs martiens permettra peut-être de lever le voile sur la nature réelle de cet objet. S’agit-il d’une comète géante venue d’un autre système stellaire, ou bien d’autre chose ? Les sept anomalies évoquées par Loeb trouveront-elles une explication naturelle, ou ouvriront-elles la porte à d’autres hypothèses ?

Source : Avi Loeb