Des chercheurs du Centre aérospatial allemand (DLR) ont réussi pour la première fois à diffracter un faisceau d’atomes à travers un solide. Jusqu’à présent, cela n’était possible qu’avec des électrons ou des neutrons. Le principe tire parti du fait que les atomes peuvent se comporter comme des ondes : à l’instar des vagues qui rencontrent un obstacle, les ondes de matière forment un motif caractéristique lorsqu’elles rencontrent une structure cristalline atomique.

Les applications potentielles sont énormes : de la recherche sur les matériaux aux nanotechnologies dans l’industrie et peut-être même en médecine. Ce procédé pourrait contribuer au développement de matériaux résistants aux rayonnements, par exemple pour améliorer les performances et la longévité des composants électroniques des engins spatiaux. Cette technologie pourrait également offrir un moyen plus doux d’examiner des échantillons sensibles aux rayonnements.

Recherche sur les matériaux avec des ondes de matière

Dans la recherche sur les matériaux, la biomédecine et la chimie, la microscopie électronique est un outil d’analyse indispensable. Le comportement ondulatoire d’un faisceau d’électrons – qui, selon la théorie quantique, se comportent à la fois comme des particules et comme des ondes – peut être utilisé pour rendre visibles des atomes individuels. Cela permet, par exemple, d’étudier la formation de cristaux, de détecter des atomes étrangers ou des défauts dans les réseaux atomiques et d’évaluer la qualité des surfaces.

En microscopie électronique à transmission, un faisceau d’électrons est envoyé à travers un échantillon de matériau fin. Cela expose toutefois l’échantillon à d’énormes quantités de rayonnement. « La dose de rayonnement est localement si élevée que la méthode ne convient pas aux substances organiques », déclare Christian Brand, de l’Institut des technologies quantiques du DLR.

Le DLR développe donc de nouvelles méthodes de mesure non destructives pour la recherche sur les matériaux. Ces technologies sont basées sur les ondes de matière des atomes. Les atomes sont plus gros que les électrons, mais, conformément à la théorie quantique, ils se comportent à la fois comme des particules et comme des ondes, ce qui ouvre la voie à l’analyse par imagerie non destructive des structures atomiques et moléculaires dans les solides et les échantillons organiques.

À travers un solide à deux millions de kilomètres à l’heure !

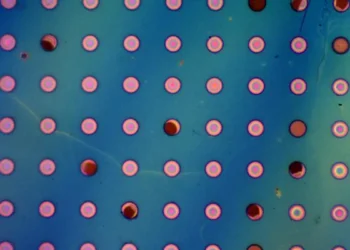

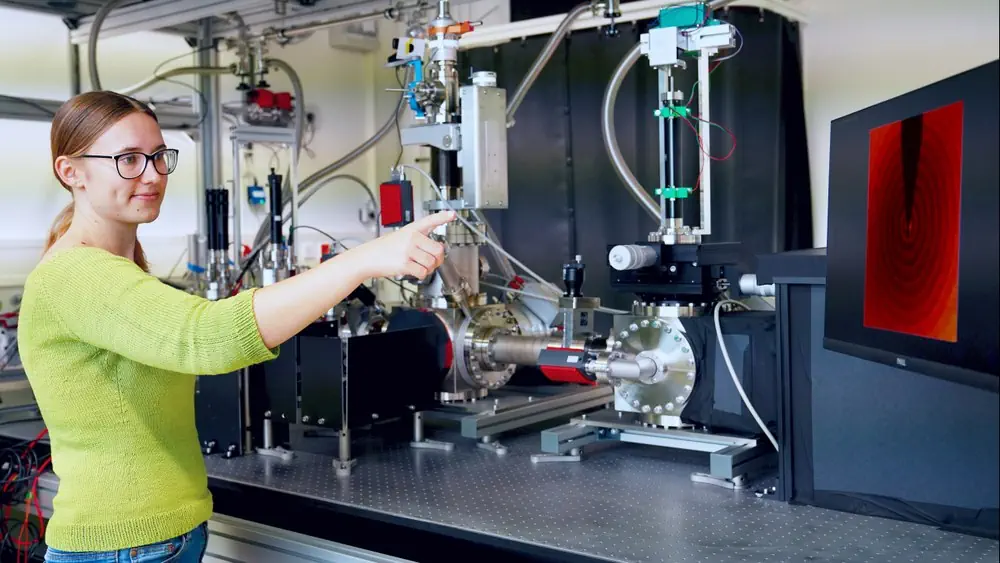

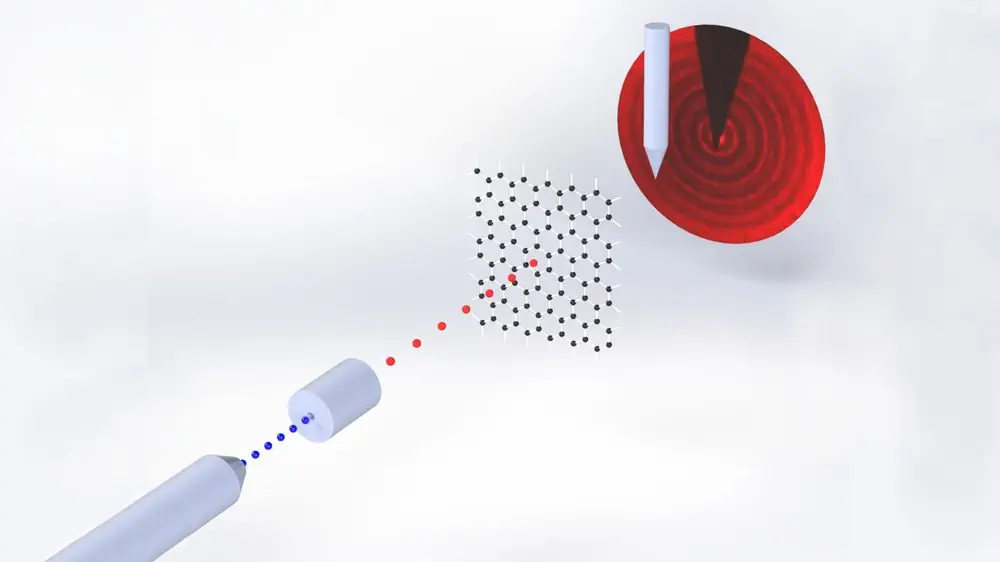

Les chercheurs de l’Institut des technologies quantiques ont réalisé une première mondiale en diffractant un faisceau d’atomes à travers un solide. Dans une chambre à vide, ils ont accéléré des faisceaux d’atomes d’hydrogène et d’hélium à une vitesse de deux millions de kilomètres à l’heure, puis les ont fait passer à travers une membrane de graphène ultra-fine composée d’une seule couche d’atomes de carbone régulièrement disposés.

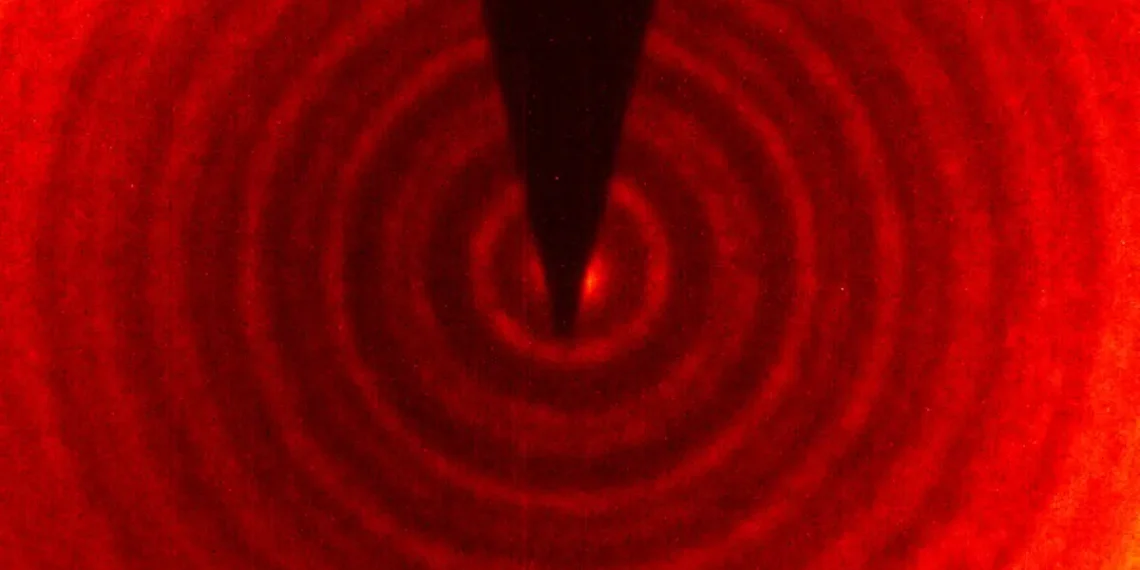

En traversant la membrane de graphène, le faisceau atomique a révélé ses propriétés d’onde quantique. En tant qu’ondes de matière, les atomes individuels interagissent simultanément avec plusieurs atomes de carbone dans l’échantillon. Comme les vagues d’eau autour d’obstacles, ils sont déviés puis se chevauchent derrière l’échantillon. Cette interférence crée ce que l’on appelle un motif de diffraction, visible sur un écran détecteur. La forme et la taille des motifs de diffraction permettent de tirer des conclusions sur la disposition des atomes dans le matériau.

Les ondes de matière des atomes ouvrent de nouvelles possibilités dans la recherche sur les matériaux par rapport aux faisceaux d’électrons ou même de neutrons. Le grand avantage des atomes est qu’ils sont électriquement neutres, ils interagissent donc beaucoup plus doucement avec les échantillons que les électrons. Les faisceaux d’atomes pourraient permettre de déterminer la structure atomique ou moléculaire de matériaux sensibles aux rayonnements, par exemple en chimie organique et, potentiellement, en biologie et en médecine. Les faisceaux atomiques sont également plus faciles à générer que les faisceaux de neutrons, qui nécessitent des installations à grande échelle telles que des réacteurs nucléaires.

Une vitesse adaptée était la clé

Pour enregistrer le diagramme de diffraction des ondes de matière, les atomes du faisceau ne doivent pas se déplacer trop lentement ni trop rapidement. « Le défi consistait à maintenir la membrane de graphène aussi propre que possible et à ajuster la vitesse du faisceau d’atomes afin de pouvoir observer clairement les effets de diffraction », explique Carina Kanitz, qui a mené l’expérience. « Les solides sont généralement trop massifs pour que les faisceaux atomiques puissent les pénétrer : les atomes restent tout simplement coincés. »

Cependant, les atomes ne doivent pas non plus se déplacer trop rapidement, sinon les structures individuelles du diagramme de diffraction se chevauchent et ne peuvent plus être distinguées.

« Nous nous sommes naturellement demandé pourquoi les états quantiques délicats des atomes n’étaient pas détruits en traversant l’échantillon, sinon il n’y aurait pas eu de diagramme de diffraction comme ceux que nous avons mesurés », ajoute Brand. La réponse est venue des simulations du groupe de recherche en physique des matériaux nanostructurés dirigé par Toma Susi à l’université de Vienne. « Les atomes se déplacent si rapidement qu’ils ne disposent que d’un millionième de milliardième de seconde pour interagir avec l’échantillon. Ce laps de temps est si court que les états quantiques restent intacts », explique M. Susi.

Les atomes d’hydrogène et d’hélium se faufilent littéralement à travers la membrane de graphène. « Plus les atomes traversent la membrane rapidement, moins ils ont de temps pour interagir avec les atomes de carbone de la membrane et plus l’interaction quantique entre le faisceau d’atomes et la membrane est faible.

Les atomes d’hydrogène et d’hélium se faufilent littéralement à travers la membrane de graphène. « Plus les atomes traversent rapidement la membrane, moins ils ont le temps d’interagir avec les atomes de carbone de la membrane et plus l’interaction physique quantique entre le faisceau d’atomes et l’échantillon est faible. Le faisceau d’atomes se comporte alors comme un large front d’onde qui pénètre le solide sur une grande surface », ajoute Brand.

Le vent solaire en laboratoire pour des composants électroniques résistants aux rayonnements

Les chercheurs du DLR espèrent désormais tester la diffraction atomique sur des matériaux difficiles à étudier à l’aide des méthodes existantes. Ils se concentrent sur les matériaux organiques tels que les membranes polymères pour les systèmes de filtration et les matériaux utilisés dans la fabrication de composants électroniques.

Le graphène n’est que l’un des quelque 2 000 « matériaux 2D fonctionnels » connus. D’une épaisseur d’un ou deux atomes seulement, ils possèdent souvent des propriétés électriques particulières. Les membranes d’épaisseur atomique présentent un énorme potentiel en tant que matériaux avancés pour la miniaturisation des composants électroniques. Cela les rend particulièrement intéressantes pour les applications spatiales, qu’il s’agisse de condensateurs miniatures ou de capteurs quantiques pour la détection de champs électriques et magnétiques.

La technologie des ondes de matière atomiques peut également contribuer au développement et à l’essai de matériaux résistants aux rayonnements. Dans l’espace, les rayonnements de particules dont les énergies sont similaires à celles utilisées dans les expériences de diffraction sont omniprésents, par exemple dans le vent solaire, qui peut endommager les matériaux sensibles aux rayonnements et les composants électroniques des engins spatiaux. Les rayonnements peuvent briser les molécules et endommager les réseaux atomiques – imaginez ici de minuscules impacts de balles. Grâce aux expériences sur les ondes de matière, ces conditions difficiles peuvent être recréées en laboratoire à l’aide de faisceaux d’atomes, d’ions et d’électrons. L’objectif est de mieux comprendre comment la matière et les faisceaux de particules interagissent, et comment éviter les dommages causés par les rayonnements.

Source : DLR