Une équipe internationale, associant des chercheurs de l’Université Johns-Hopkins, vient d’installer, sous 2 kilomètres de roche dans les Alpes françaises, un instrument conçu pour débusquer une catégorie de particules longtemps ignorée dans la quête de la matière noire : des particules plus légères que les classiques WIMPs, ces « weakly interacting massive particles » recherchées depuis quarante ans sans résultat probant.

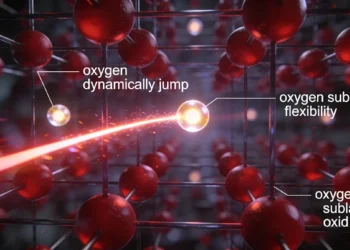

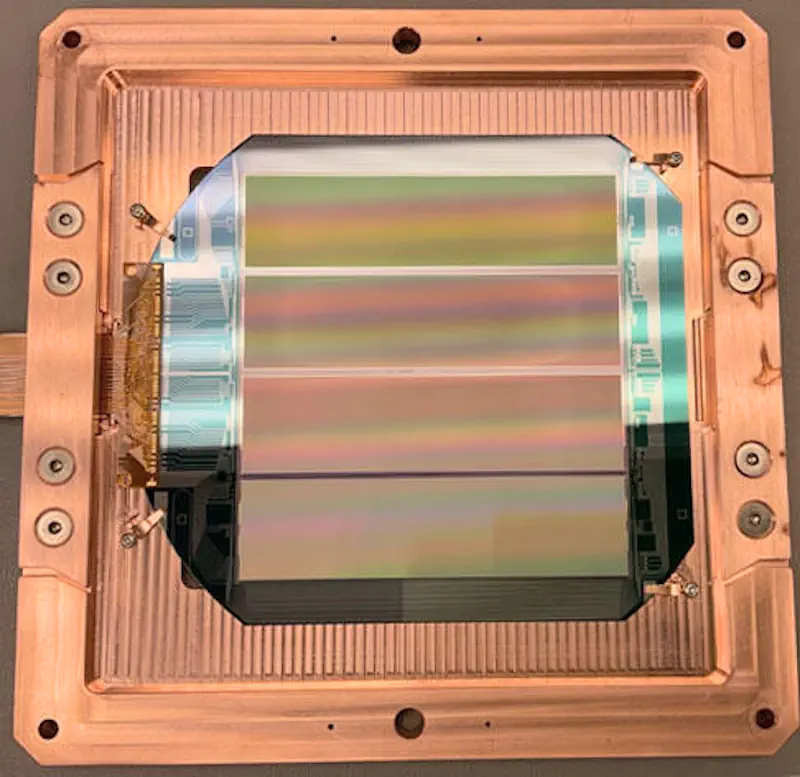

Le dispositif repose sur des « silicon skipper CCDs« , des capteurs dérivés des micro-circuits photosensibles intégrés aux smartphones. Leur finesse de détection permet d’enregistrer l’énergie libérée lorsqu’un seul électron – et non plus un noyau entier – est heurté par une particule hypothétique. « Essayer de repérer la signature de la matière noire revient à tendre l’oreille vers un chuchotement dans un stade bondé », observe Danielle Norcini, physicienne expérimentale et co-autrice du projet.

Pour éviter que les rares signaux ne soient noyés par un bruit de fond omniprésent, l’expérience se niche dans le Laboratoire souterrain de Modane :

- la montagne bloque les rayons cosmiques ;

- des couches de plomb multimillénaire faiblement radioactif et de cuivre ultrapure encerclent l’appareillage afin d’atténuer la radioactivité naturelle résiduelle.

Explorer un territoire inexploré

Depuis les années 1980, la plupart des expériences tablaient sur des collisions entre WIMPs et noyaux lourds (xénon, argon). Si ces particules avaient existé dans les masses envisagées, leur empreinte aurait sans doute déjà été relevée. La nouvelle génération de capteurs élargit donc le champ de recherche vers des objets bien plus légers – « plus WIMP-iers que les WIMPs », ironise Norcini – susceptibles de n’ébranler qu’un électron périphérique plutôt qu’un noyau.

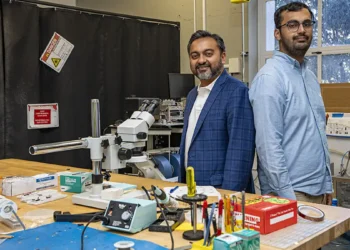

À court terme, l’équipe exploite un prototype de huit capteurs. L’étape suivante prévoit un réseau de 208 unités – baptisé DAMIC-M – appelé à devenir l’instrument le plus sensible au monde pour ces candidates minuscules. Chaque composant supplémentaire multipliera les chances de saisir la frappe éphémère d’une particule qui, à ce jour, échappe obstinément aux investigations de la physique expérimentale.

Conséquences pour la cosmologie

Détecter directement la matière noire bouleverserait l’architecture actuelle du modèle cosmologique : cette composante représenterait environ 85% du contenu de l’Univers, influençant la rotation des galaxies, la formation des structures cosmiques et la propagation de la lumière sur des milliards d’années. En l’absence de détection, le dispositif pourrait tout autant exclure de vastes familles de théories, forçant la communauté à réviser les hypothèses dominantes.

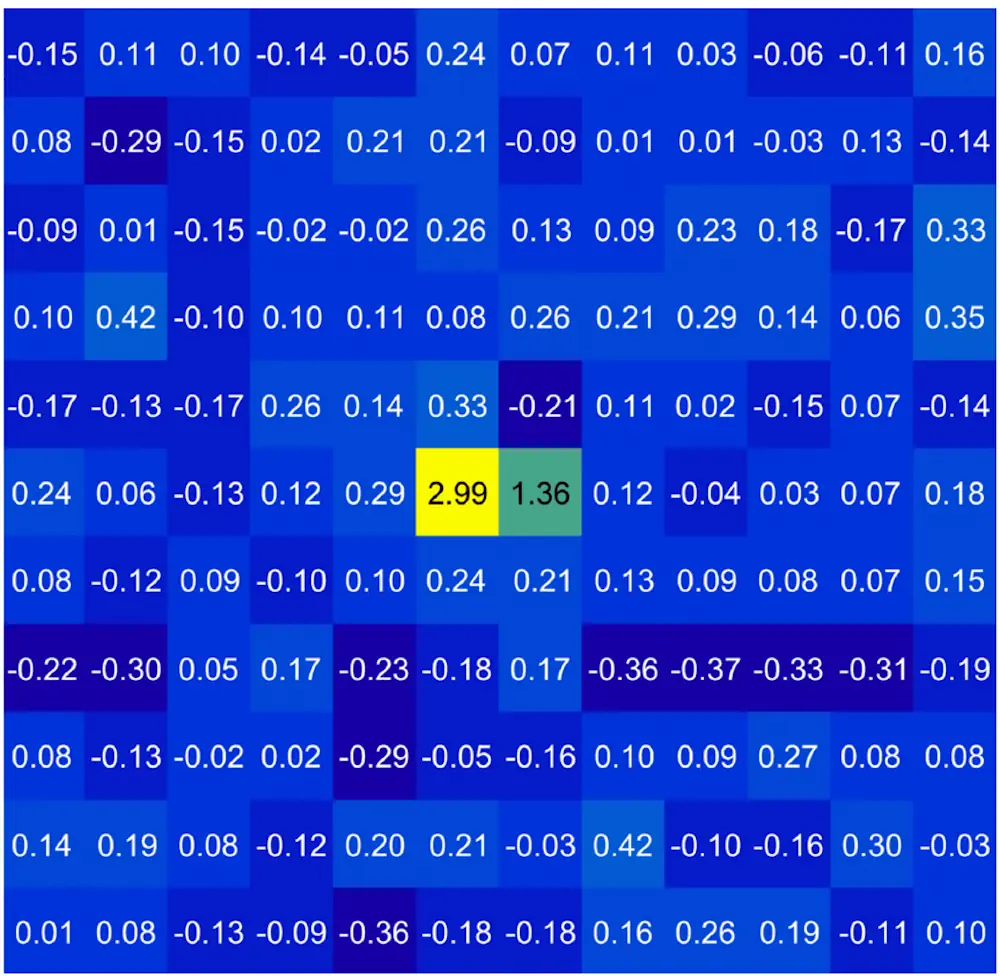

Le calendrier scientifique demeure incertain ; les chercheurs admettent que la probabilité de découvrir la particule manquante reste faible, mais soulignent qu’aucun autre outil n’avait, jusqu’à présent, exploré cette tranche de masse. « Bien que nous n’ayons pas encore découvert la matière noire, nos résultats montrent que notre détecteur fonctionne comme prévu, et nous commençons à cartographier cette région inexplorée. », souligne Danielle Norcini.

Une aventure collective et souterraine

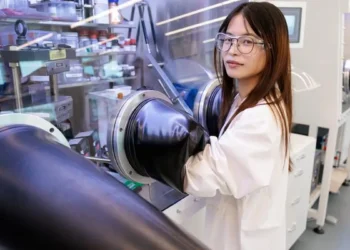

Au-delà de l’innovation instrumentale, l’entreprise illustre le rôle des grands laboratoires souterrains européens : Gran Sasso en Italie, Canfranc en Aragon ou Modane en France abritent déjà des expériences de physique fondamentale nécessitant un silence radiatif absolu. Le nouveau programme s’inscrit dans ce paysage et bénéficie d’une coopération étendue : ingénieurs spécialisés dans les matériaux à ultra-basse radioactivité, électroniciens, experts en cosmologie numérique, sans oublier des dizaines d’étudiants impliqués dans l’analyse des données.

Qu’elle révèle ou non la matière noire, l’initiative marque un tournant méthodologique. En ciblant des particules « plus légères », les physiciens s’offrent enfin les moyens d’examiner une zone restée vierge depuis des décennies. « Il faudra peut-être plusieurs années avant de savoir si l’Univers recèle ces grains fantomatiques, mais nous disposons désormais d’un stéthoscope assez fin pour écouter leur souffle éventuel », résume la physicienne.

Le chantier DAMIC-M, en passe d’être déployé, deviendra alors l’avant-poste d’une exploration appelée à refaçonner la compréhension de l’Univers – ou à en confirmer le caractère décidément mystérieux.

Article : « Probing Benchmark Models of Hidden-Sector Dark Matter with DAMIC-M » – DOI : 10.1103/2tcc-bqck

Source : JHU