Les batteries lithium-métal n’ont pas encore été commercialisées, mais si elles le sont, elles pourraient constituer une solution aux problèmes quotidiens liés à l’épuisement du compteur de batteries. Ces batteries sont des cousines des batteries lithium-ion que l’on trouve dans des légions d’appareils électroniques de tous les jours, mais elles ont le potentiel de contenir deux fois plus d’énergie. Malheureusement, le nombre limité de recharges des batteries lithium-métal a constitué un obstacle majeur à leur adoption à grande échelle.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs du California NanoSystems Institute at UCLA, ou CNSI, pourrait toutefois contribuer à accélérer le rythme des progrès. Dans la revue Science Advances, l’équipe présente une technique d’imagerie qu’elle a inventée et qui, pour la première fois, permet de capturer une batterie au lithium-métal en train de se charger, à un niveau de détail inférieur à la longueur d’onde de la lumière.

Cette méthode, la microscopie électronique cryogénique électrifiée, ou eCryoEM en abrégé, a permis d’obtenir des informations qui pourraient aider à concevoir de meilleures batteries au lithium-métal. L’exploitation de ces progrès par la recherche américaine pourrait donner aux États-Unis une longueur d’avance dans cette technologie qui succède aux batteries lithium-ion, un secteur actuellement dominé par les entreprises chinoises. L’étude promet également d’éclaircir des mystères dans des disciplines aussi éloignées que les neurosciences.

L’auteur correspondant, Yuzhang Li, professeur adjoint d’ingénierie chimique et biomoléculaire à la Samueli School of Engineering de l’UCLA et membre du CNSI, a répondu à quelques questions sur les avancées de son équipe.

Qu’est-ce qui a motivé cette recherche ?

La Chine domine réellement l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des batteries lithium-ion, dont près de 80 % sont fabriquées ou traitées dans ce pays. Il sera difficile de la concurrencer, ce qui constitue un enjeu majeur si nous voulons que l’économie américaine s’oriente vers des technologies telles que les véhicules électriques et le stockage de l’énergie à l’échelle du réseau.

Le lithium métal pourrait permettre aux États-Unis de devancer les batteries lithium-ion. Par rapport au lithium-ion, le lithium métal double essentiellement la densité énergétique de la batterie. Toutefois, la stabilité du cycle du lithium métal n’est pas encore au rendez-vous.

Les batteries lithium-ion ont des milliers de cycles de charge, alors que les batteries lithium-métal les plus performantes dans la littérature scientifique atteignent à peine 200 cycles. L’une des raisons est que le lithium métal est extrêmement réactif. Une couche de corrosion se forme entre le lithium et l’électrolyte liquide de la batterie, et c’est un grand sujet de recherche.

Qu’est-ce qui différencie l’eCryoEM des techniques précédentes de microscopie électronique cryogénique ?

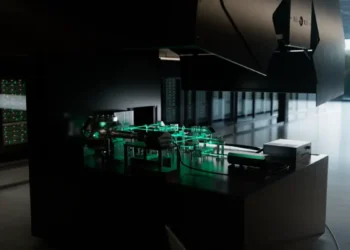

Les outils de cryoEM pour les sciences physiques ne sont pas différents de ceux utilisés en biologie. Pour les batteries, il s’agit essentiellement de techniques post mortem : Nous ne pouvons capturer les réactions électrochimiques que dans leurs états initial et final. Il y a un angle mort pour ce qui se passe dans les conditions de réaction.

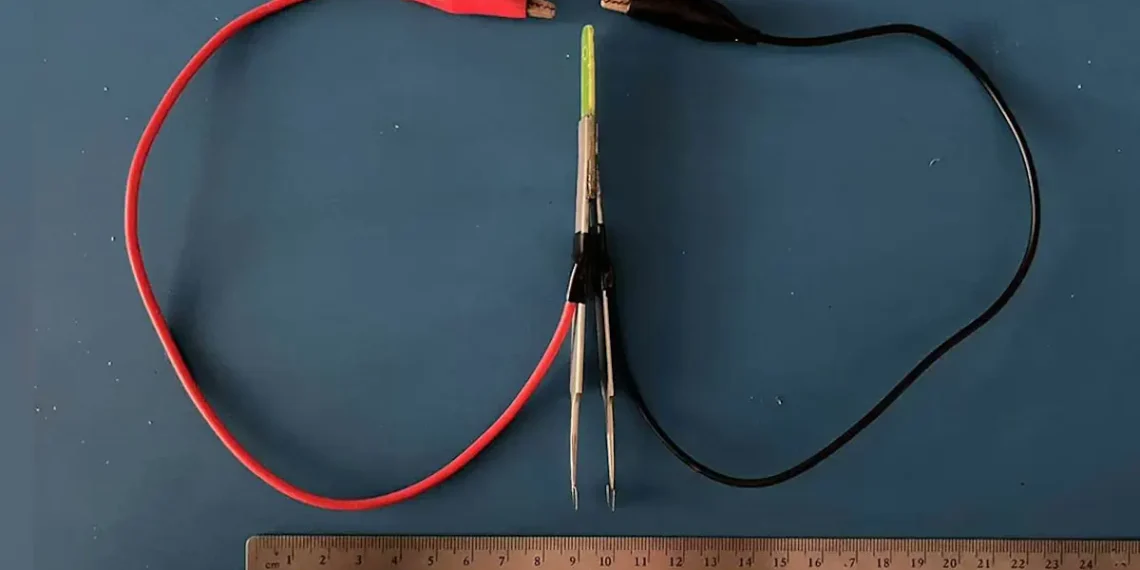

Dans cette technique que nous développons depuis quatre ans, nous nous sommes dit : « Jetons une batterie dans l’azote liquide pendant qu’elle est en train de se charger ». Pour ce faire, nous avons dû concevoir une batterie très fine, et nous avons dû la congeler directement par immersion de manière à ce qu’elle gèle très rapidement, de l’ordre de quelques millisecondes. Nous devions nous assurer qu’il n’y avait pas de réactions secondaires au cours de ce processus.

Nous avons congelé les piles à différents moments. Lorsque nous rassemblons plusieurs de ces mesures en séquence, cela devient un peu comme une animation de flipbook où nous regardons ce film de corrosion se développer au fil du temps. Si nous comprenons cela, nous pourrons concevoir de meilleures piles.

Qu’avez-vous découvert ?

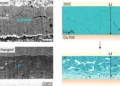

Nous avons comparé deux chimies d’électrolytes distinctes, l’une très performante et l’autre peu performante. L’une peut être rechargée 100 fois et l’autre seulement 50 fois.

La principale hypothèse est que la différence de performance est liée au film de corrosion, qui permet aux ions lithium de traverser la couche mais empêche les électrons de passer. Cela empêche l’électrolyte de réagir continuellement avec le lithium métal. L’idée est que la diffusion des électrons à travers la couche de corrosion doit être plus lente avec l’électrolyte le plus performant, ce qui signifie moins de corrosion.

En utilisant eCryoEM, nous avons tracé l’épaisseur de la couche de corrosion en fonction du temps. Aux premiers stades, la vitesse de croissance n’est limitée que par la rapidité de réaction du lithium. Une fois que le film de corrosion est suffisamment épais, la croissance est limitée par la vitesse de diffusion des électrons à travers le film.

Il s’avère qu’au cours de la phase de diffusion limitée, le film de corrosion se développe plus lentement avec l’électrolyte haute performance, mais seulement d’environ 10 %. Au cours de la phase précoce, limitée par la réaction, la différence est beaucoup plus importante, d’un facteur trois. C’est un peu une surprise.

Quelles sont les implications pour la conception des batteries lithium-métal ?

Dans ce domaine, nous nous sommes concentrés sur l’ingénierie des propriétés de la couche de corrosion afin de limiter la diffusion. Mais la principale différence ne semble pas être la vitesse de passage des électrons, mais la réactivité de l’électrolyte.

Les résultats suggèrent que nous devrions consacrer une partie de notre ingénierie à rendre l’électrolyte liquide aussi inerte que possible. Il ne s’agit pas d’un concept nouveau, mais l’étude quantifie l’ampleur de la différence que cela pourrait faire et souligne qu’il s’agit d’une approche potentiellement prometteuse.

Il semble que la technique eCryoEM elle-même ait des implications plus larges dans des domaines allant de l’ingénierie aux sciences de la vie.

La cryoEM électrifiée pourrait être la prochaine génération de cryoEM pour la science des matériaux. Mon groupe s’intéresse à la compréhension fondamentale des processus à l’échelle moléculaire dans des applications couvrant les supercondensateurs et les technologies qui convertissent le dioxyde de carbone en carburants. Nous bénéficions d’un financement d’une fondation privée par le biais d’une bourse Packard pour explorer ce domaine.

Mais ce qui m’enthousiasme le plus, c’est de contribuer à la communauté des biologistes. Une grande partie de ma carrière a bénéficié de la cryoEM traditionnelle, qui est en fait une technique de biologie structurelle.

Comment contribuez-vous à la biologie ?

Comme les piles et l’électronique, le fonctionnement du cerveau repose sur l’électricité. Notre idée est simplement de soumettre une cellule cérébrale à différents voltages et de la figer dans cet état dynamique. Les modifications de la forme d’une protéine qui régule le mouvement des ions à travers la membrane cellulaire peuvent nous aider à comprendre son fonctionnement. Et si nous étudions des modèles de maladies, nous pourrons peut-être obtenir des informations sur de nouvelles thérapies.

Nous avons la chance et la reconnaissance d’être financés par les National Institutes of Health avec un Director’s New Innovator Award. Je ne pourrais pas explorer cette voie sans le financement des NIH.

La faculté de biologie de l’UCLA a été incroyablement accueillante et nous a beaucoup aidés dans cette proposition. Je dois également dire que lorsque nous développions la technique eCryoEM, (le co-auteur de l’étude) Matthew Mecklenburg, directeur général du Centre d’imagerie électronique pour les nanosystèmes du CNSI, s’est fait le champion de nos nouvelles idées. Les installations de l’EICN sont de classe mondiale et l’équipe qui y travaille encourage ce type de travail exploratoire.

C’est la beauté de la science et cela montre la valeur des concepts interdisciplinaires. C’est ainsi que naissent de nouveaux domaines et de nouvelles idées.

Source : CNSI

À propos de l’étude : Les coauteurs de l’étude sont Chongzhen Wang et Jung Tae Kim, étudiants en doctorat à l’UCLA. Les autres coauteurs sont Xintong Yuan, Jin Koo Kim, Bo Liu, Min-ho Kim et Dingyi Zhao, tous de l’UCLA.