Le biocomputing, cette discipline émergente qui utilise des neurones cultivés pour effectuer des calculs informatiques, franchit une étape décisive avec l’arrivée des premiers ordinateurs biologiques commerciaux. Entre promesses d’efficacité énergétique révolutionnaire et défis techniques considérables, la technologie interroge de notre rapport à l’intelligence artificielle et ouvre des perspectives inédites pour la recherche médicale.

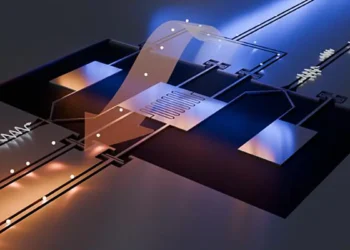

Dans les laboratoires aseptisés de la startup suisse FinalSpark et de l’australienne Cortical Labs, une révolution silencieuse est en marche. Des amas de neurones humains, cultivés à partir de cellules souches, apprennent à communiquer avec des électrodes pour accomplir des tâches informatiques rudimentaires. Ce qui relevait encore récemment de la science-fiction prend désormais forme dans le monde réel, avec des implications qui dépassent largement le cadre de la simple prouesse technique.

Une commercialisation qui bouscule les codes

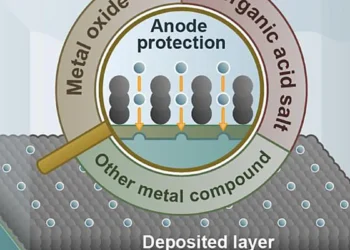

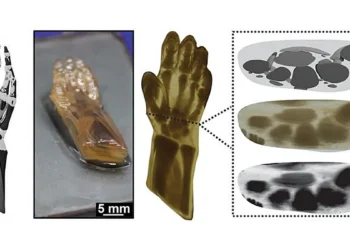

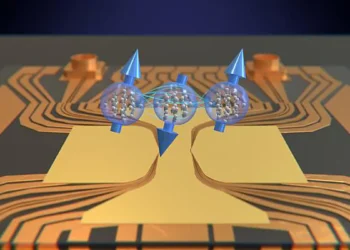

Mars 2025 restera une date charnière pour le secteur. Cortical Labs a lancé le CL1, premier bioordinateur commercial au monde, proposé au prix de 35 000 dollars l’unité. Cette machine hybride marie des neurones cultivés en laboratoire avec des puces de silicium traditionnelles, créant ce que l’entreprise qualifie d’« intelligence biologique synthétique ». L’appareil a déjà fait ses preuves en apprenant de manière autonome à jouer au jeu vidéo Pong.

L’entreprise australienne ne compte pas s’arrêter là. D’ici la fin de l’année, elle prévoit de déployer des serveurs de réseaux neuronaux biologiques hébergeant trente unités CL1 interconnectées, accessibles via le cloud. De son côté, FinalSpark propose déjà un accès distant à sa plateforme de neurones vivants pour 500 dollars mensuels, permettant aux chercheurs du monde entier de mener leurs propres expériences.

L’argument énergétique au cœur du débat

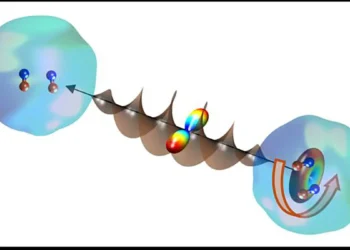

Si cette technologie suscite un tel engouement, c’est avant tout pour son efficacité énergétique potentielle. L’entraînement de modèles d’intelligence artificielle comme GPT-3 nécessite près de 1 300 mégawattheures d’électricité, une consommation qui pose des questions environnementales pressantes. Les bioordinateurs promettent une réduction de la consommation énergétique pouvant atteindre un facteur d’un milliard. Le cerveau humain, après tout, ne consomme que 20 watts tout en traitant l’information avec une efficacité inégalée par nos machines actuelles.

Cette perspective séduit dans un contexte où l’empreinte carbone du numérique ne cesse de croître. Pourtant, les chercheurs restent prudents. Lena Smirnova, qui dirige les travaux de l’université Johns Hopkins sur les organoïdes cérébraux multi-régions, insiste sur le fait que le biocomputing devrait « compléter plutôt que remplacer l’IA basée sur le silicium, tout en faisant progresser la modélisation des maladies et en réduisant l’utilisation des animaux ».

Des obstacles qui restent considérables

Car derrière l’enthousiasme se cache une réalité technique ardue. Le principal écueil demeure la survie des tissus neuronaux. Les organoïdes de FinalSpark ne subsistent actuellement que quatre mois au maximum. Simon Schultz, professeur de neurotechnologie à l’Imperial College de Londres, le reconnaît sans détour : « nous ne savons pas encore comment les fabriquer correctement » en ce qui concerne le développement vasculaire dans les organoïdes.

Fred Jordan, cofondateur de FinalSpark, a documenté un phénomène troublant : les organoïdes présentent des sursauts d’activité électrique juste avant leur mort, similaires aux schémas observés chez certains humains en fin de vie. « J’ai toujours été fan de science-fiction. Maintenant, j’ai l’impression de faire partie de ce récit, d’y contribuer activement », confie-t-il, tout en précisant que son laboratoire a enregistré « environ 1 000 à 2 000 morts individuelles au cours des cinq dernières années », chacune nécessitant une analyse minutieuse.

Vers de nouveaux horizons médicaux

Les organoïdes cérébraux pourraient révolutionner les tests pharmaceutiques et la modélisation des pathologies neurologiques en offrant une alternative plus éthique et potentiellement plus pertinente que l’expérimentation animale. La capacité à reproduire en laboratoire des tissus neuronaux de différentes régions cérébrales permettrait d’étudier des maladies complexes comme Alzheimer ou Parkinson dans des conditions jusqu’ici inaccessibles.

Cette dimension médicale pourrait d’ailleurs s’avérer plus rapidement rentable que les applications purement informatiques. Le secteur pharmaceutique, confronté à des taux d’échec élevés dans le développement de médicaments neurologiques, voit dans ces technologies un outil précieux pour affiner ses recherches en amont des essais cliniques.