Découverte le 1er juillet 2025 par le système ATLAS au Chili, la comète interstellaire 3I/ATLAS suscite depuis près de cinq mois un engouement scientifique exceptionnel. Troisième objet interstellaire confirmé à traverser le Système solaire après 1I/ʻOumuamua et 2I/Borisov, la voyageuse céleste a offert aux astronomes du monde entier une occasion inédite d’étudier la composition chimique et les propriétés d’un corps formé autour d’une étoile lointaine. Les observations menées depuis par les télescopes les plus performants de la planète révèlent un objet à la fois familier et surprenant, dont la trajectoire hyperbolique confirme sans équivoque son origine extérieure au Système solaire.

Une chimie déroutante révélée par les géants de l’observation

Les premiers résultats spectroscopiques ont transformé la perception scientifique de 3I/ATLAS. Le 6 août 2025, le télescope spatial James Webb, équipé de son instrument NIRSpec, a dévoilé une composition cométaire dominée par le dioxyde de carbone. Martin Cordiner, du Goddard Space Flight Center de la NASA et de l’université catholique d’Amérique, a dirigé une équipe qui a mesuré un rapport CO₂/H₂O de 7,6, soit le ratio le plus élevé jamais observé dans une comète. Une anomalie statistique majeure car le ratio se situe 4,5 écarts-types au-dessus de la tendance des comètes du Système solaire.

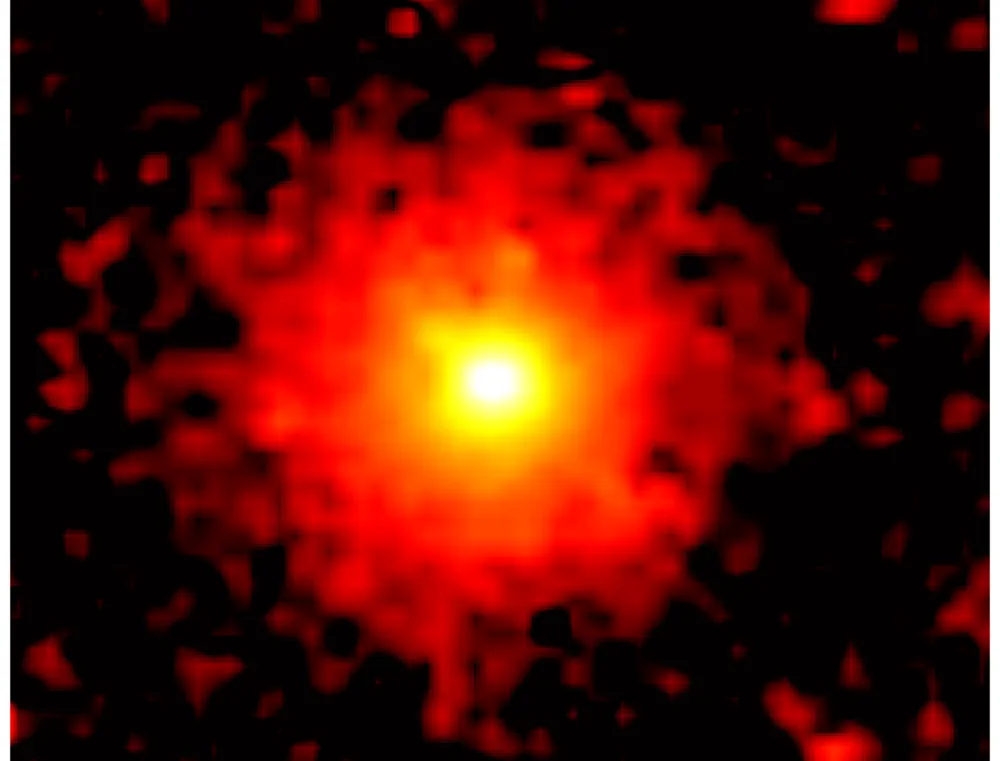

Entre août et septembre 2025, la mission SPHEREx de la NASA a confirmé la présence d’une coma (chevelure de la comète) de dioxyde de carbone s’étendant sur au moins 348 000 kilomètres de rayon. L’équipe de la mission précise : « SPHEREx a découvert une coma brillante de CO₂ entourant 3I/ATLAS. Elle s’étend jusqu’à au moins 348 000 kilomètres ». Carey Lisse, astronome à l’université Johns Hopkins et membre de l’équipe scientifique de SPHEREx, explique la chose suivante : « Les très grandes quantités de gaz de dioxyde de carbone vaporisé autour de 3I/ATLAS nous ont dit qu’il pourrait être comme une comète normale du système solaire ».

Parallèlement, entre juillet et août 2025, Cyrielle Opitom, ancienne étudiante de l’université de Liège désormais astrophysicienne à l’université d’Édimbourg, a coordonné des observations avec le Very Large Telescope de l’ESO au Chili. Son équipe a détecté des émissions de nickel atomique et de cyanogène à des distances inhabituelles du Soleil, entre 4,4 et 2,85 unités astronomiques. La chercheuse précise : « Grâce aux données haute résolution de l’instrument MUSE du VLT, nous avons clairement détecté une coma compacte et une petite queue de poussière entourant l’objet ». Une particularité intrigue toutefois les chercheurs. En effet, le nickel a été observé sans trace de fer, un comportement jamais constaté auparavant dans une comète.

Des observations précoces qui changent la donne

Avant même sa découverte officielle, 3I/ATLAS figurait déjà dans les données de plusieurs missions spatiales. Le télescope spatial TESS avait capturé la comète de façon continue entre le 7 mai et le 2 juin 2025, alors qu’elle se trouvait à environ 6,4 unités astronomiques du Soleil. Adina Feinstein et son équipe ont révélé grâce à la méthode de superposition décalée que 3I/ATLAS présentait déjà une activité cométaire à une distance inhabituelle. L’article scientifique dirigé par Feinstein souligne : « Nos mesures suggèrent que 3I/ATLAS pourrait avoir été active à environ 6 au ( 1 unité astronomique correspond approximativement à la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres) ».

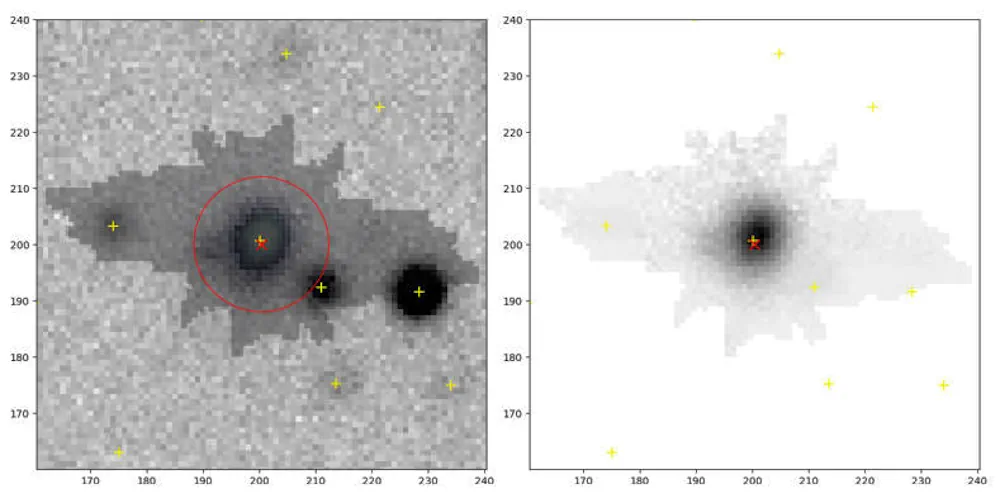

De façon fortuite, l’observatoire Vera C. Rubin, encore en phase de validation scientifique, avait également photographié 3I/ATLAS entre le 21 juin et le 7 juillet 2025, soit dix jours avant la découverte officielle par ATLAS. Meg Schwamb, co-présidente de la LSST Solar System Science Collaboration et chercheuse au Queen’s University Belfast, expliquait dans une interview à la BBC Radio 4 le 2 juillet : « Il ressemble à une comète normale qui serait dans notre système solaire, mais il se déplaçait beaucoup plus vite, sur une trajectoire en dehors de notre système solaire ». L’équipe de l’observatoire Rubin a déterminé un rayon effectif du noyau d’environ 5,6 kilomètres et une magnitude absolue en bande V de 13,7.

Un passage au plus près du soleil (périhélie) sous haute surveillance

Le 29 octobre 2025, 3I/ATLAS a atteint son périhélie à 1,36 unité astronomique du Soleil, légèrement à l’intérieur de l’orbite de Mars. Durant plusieurs jours, la comète est demeurée invisible depuis la Terre en raison de la conjonction solaire du 21 octobre. Le passage rapproché a néanmoins été scruté par les satellites spatiaux, notamment GOES-19 et les orbiteurs martiens de l’ESA.

Le 24 octobre 2025, cinq jours avant le périhélie, le radiotélescope MeerKAT en Afrique du Sud a réalisé la première détection radio de 3I/ATLAS. L’équipe a capté des raies d’absorption par les radicaux hydroxyles (OH), signature caractéristique de la décomposition de l’eau par le rayonnement solaire. Le télégramme astronomique publié par les chercheurs précise : « La détection de OH le 24 octobre 2025 contraste avec la non-détection par MeerKAT de ces raies le 20 septembre 2025 et le 28 septembre 2025 ». Le signal radio confirme que 3I/ATLAS libère d’importantes quantités d’eau à mesure qu’elle se rapproche du Soleil, comportement typique des comètes naturelles.

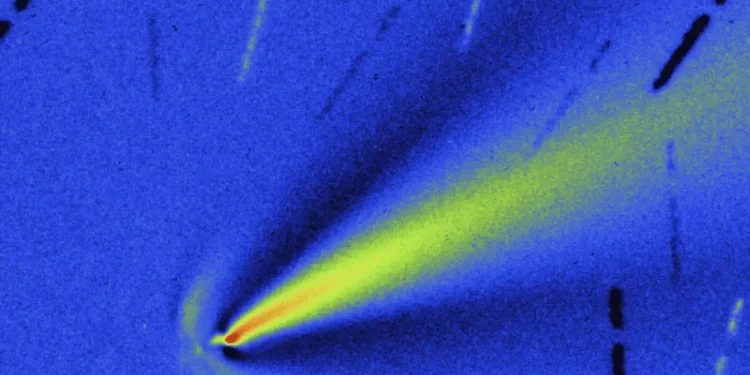

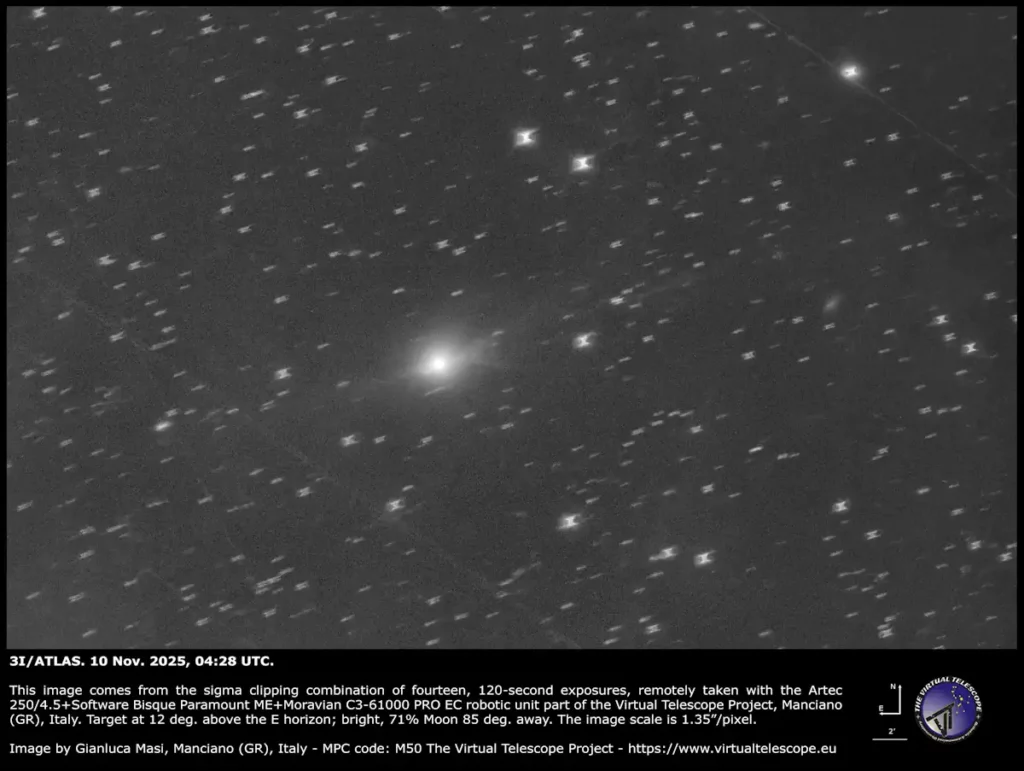

Dès novembre 2025, après avoir émergé de derrière le Soleil, 3I/ATLAS est redevenue visible dans le ciel matinal. Gianluca Masi, fondateur du Virtual Telescope Project en Italie, a capturé une série d’images entre le 5 et le 11 novembre révélant une queue ionique en développement rapide. Gianluca Masi commente dans une publication du 11 novembre : « En regardant l’image, nous voyons comment la queue ionique de 3I/ATLAS s’affiche de mieux en mieux ». Les observations montrent une queue s’étendant sur au moins 0,7 degré dans le ciel nocturne, ainsi qu’une anti-queue visible dans la direction opposée.

Voici le dernier cliché obtenu par le Virtual Telescope Project en date du 14 novembre 2025

« Plusieurs parties (sous-noyaux ou nuages de débris) sont encore visibles, avec une caractéristique intéressante en forme d’arc sur la gauche, dans la direction du soleil.«

NDLR, Erreur d’interprétation : La photographie C/2025 K1 (ATLAS) présenté dans notre article était en fait un objet séparé de 3I/Atlas. C’est également une comète provenant du nuage d’Oort (le réservoir distant de comètes de notre système solaire). Elle a été découverte en mai 2025, a atteint son périhélie (point le plus proche du Soleil) le 8 octobre 2025, et passera au plus près de la Terre le 24 novembre 2025. Récemment, elle s’est fragmentée en plusieurs morceaux après son passage près du Soleil. Merci de votre compréhension.

Entre spéculations et rigueur scientifique

Tout au long de l’automne 2025, des hypothèses controversées ont circulé concernant la nature de 3I/ATLAS. Avi Loeb, professeur d’astronomie à l’université Harvard, a régulièrement suggéré sur son blog que certaines caractéristiques de la comète pourraient indiquer une origine artificielle. Il a notamment relevé des accélérations non gravitationnelles mesurées par l’observatoire ALMA, ainsi qu’une structure de jets complexe observée après le périhélie. À propos des images prises le 8 novembre par le groupe ICQ Comet Observations, Avi Loeb écrit : « Étant donné qu’un grand nombre de jets apparaissent dans plusieurs directions, l’accélération non gravitationnelle rapportée de 3I/ATLAS nécessite bien plus que 10 à 20% de sa masse initiale pour avoir été éjectée près du périhélie ».

La communauté scientifique a toutefois massivement convergé vers l’interprétation d’une comète naturelle. Les observations combinées de Hubble, du James Webb, de SPHEREx, du VLT et des orbiteurs martiens de l’ESA révèlent systématiquement les signatures attendues d’une comète classique : un noyau glacé, une chevelure riche en volatils, des jets de vapeur d’eau et une queue antisolaire.

Une transformation par les rayons cosmiques

L’enrichissement extraordinaire en dioxyde de carbone de 3I/ATLAS pourrait s’expliquer par son exposition prolongée aux rayons cosmiques galactiques durant son voyage interstellaire. Une étude menée par l’équipe de Raffaello Maggiolo suggère que le bombardement par les particules de haute énergie au cours de millions ou milliards d’années a pu convertir du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone dans les couches externes du noyau. L’analyse publiée en novembre résume : « De nouvelles observations suggèrent que la comète interstellaire 3I/ATLAS a été transformée par les rayons cosmiques galactiques au cours de son long périple entre les étoiles ».

La pente spectrale rougeâtre de 3I/ATLAS, parmi les plus marquées des petits corps du Système solaire, conforte l’hypothèse. Par ailleurs, les isotopes de carbone détectés par le James Webb présentent un rapport carbone-12/carbone-13 globalement similaire à celui observé sur Terre, indiquant une formation dans un environnement stellaire comparable au nôtre.

Quelles perspectives pour les observations futures

Hubble a réalisé en novembre 2025 des observations spectroscopiques en ultraviolet pour déterminer la composition des émissions gazeuses et le rapport soufre/oxygène de la comète. Plus la comète dégage, plus il devient aisé de réaliser la spectroscopie des gaz qu’elle éjecte. Les astrophysiciens espèrent mesurer certains rapports isotopiques dans la queue de 3I/ATLAS qui permettront d’affiner la compréhension de son système stellaire d’origine.

La sonde Juice de l’Agence spatiale européenne devait tenter des observations entre le 2 et le 25 novembre, avec plusieurs heures d’observation prévues le dernier jour. Le télescope James Webb était programmé pour de nouvelles observations en décembre 2025, après le périhélie, lorsque la sublimation de la glace d’eau devrait intensifier l’activité cométaire.

3I/ATLAS demeurera visible aux télescopes terrestres jusqu’en mai 2026, date à laquelle elle passera en conjonction solaire au-delà de l’orbite de Jupiter. Elle redeviendra observable de septembre 2026 à mai 2027, lorsqu’elle aura franchi l’orbite de Saturne puis celle d’Uranus. La visibilité prolongée permettra aux astronomes de suivre l’évolution de la comète sur une durée exceptionnellement longue pour un objet interstellaire.

En révélant que les systèmes planétaires ailleurs dans la Galaxie se forment avec une chimie similaire à celle du Système solaire, 3I/ATLAS offre bien plus qu’un spectacle astronomique. L’analyse publiée sur Supercluster résume : « Ce que la chimie de 3I/ATLAS nous enseigne est profondément significatif : les systèmes planétaires ailleurs se forment exactement comme le nôtre ». Une découverte qui renforce l’hypothèse selon laquelle la vie pourrait émerger autour d’autres étoiles dans des conditions comparables à celles qui ont permis son apparition sur Terre.