Dans un pays où près d’un habitant sur cinq vit en zone inondable, l’enjeu dépasse la simple représentation du territoire : il s’agit de sauver des vies, de protéger les biens, et de repenser l’aménagement à l’aune d’un climat en mutation.

Alors que les pluies torrentielles transforment des rues en torrents et que les rivières débordent avec une fréquence accrue, l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) publie, le 9 septembre, la troisième édition de son atlas annuel « Cartographier l’anthropocène ». Consacrée au risque d’inondation, cette publication expose, avec rigueur et précision, les outils, les méthodes et les collaborations qui permettent aujourd’hui aux autorités publiques de mieux appréhender, anticiper et atténuer les effets des crues.

L’atlas, structuré en quatre parties thématiques (Inondation & risque, Inondation & aménagement du territoire, Inondation & crise, Inondation & coopération ) s’appuie sur des données produites par l’IGN et ses partenaires, qu’ils soient institutionnels, académiques ou privés. Chaque chapitre explore une facette du risque hydrique, non pas comme une fatalité, mais comme un phénomène observable, modélisable, et, dans une certaine mesure, maîtrisable.

Les cartes, infographies et analyses proposées ici serviront de socle à l’action publique, éclaireront les décisions d’urbanisme, guideront les interventions d’urgence et orienteront les investissements en matière d’infrastructures.

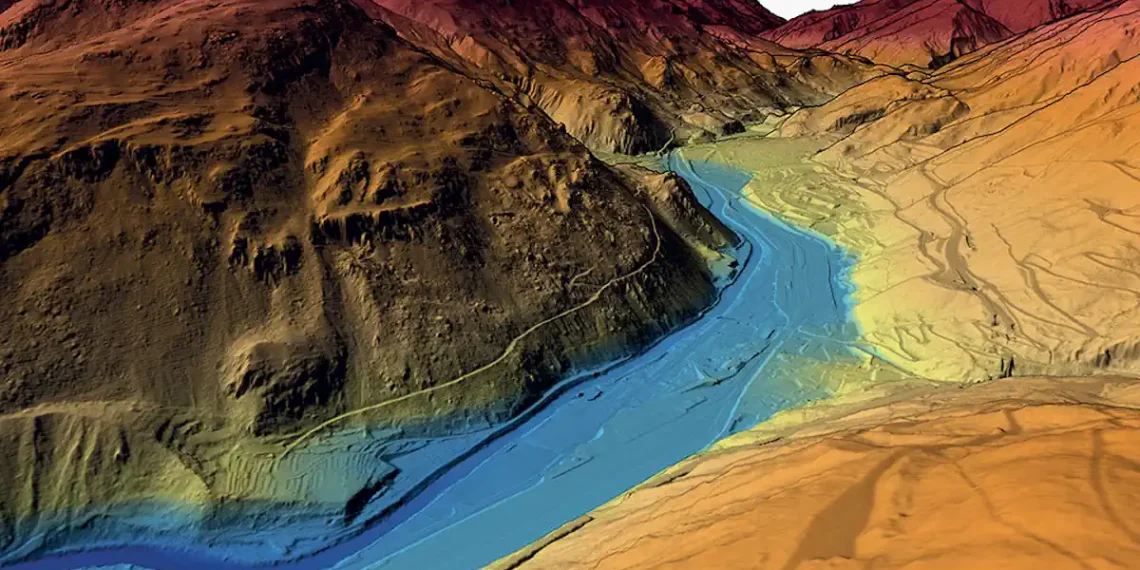

Parmi les projets mis en lumière, le LiDAR HD, une technologie de télédétection aéroportée, offre une modélisation tridimensionnelle du relief français avec une précision inédite. Cette base de données permet, par exemple, de simuler l’écoulement des eaux en cas de crue, d’identifier les zones les plus vulnérables, ou encore de mesurer l’impact potentiel d’un barrage rompu. Plus ambitieux encore, le futur Jumeau numérique de la France, en cours de développement, promet de croiser ces données topographiques avec des variables climatiques, hydrologiques et urbaines pour simuler, en temps quasi réel, les conséquences d’un événement extrême. Le modèle virtuel du territoire national sert déjà de laboratoire pour tester l’efficacité de digues, de bassins de rétention ou de corridors écologiques destinés à ralentir l’eau.

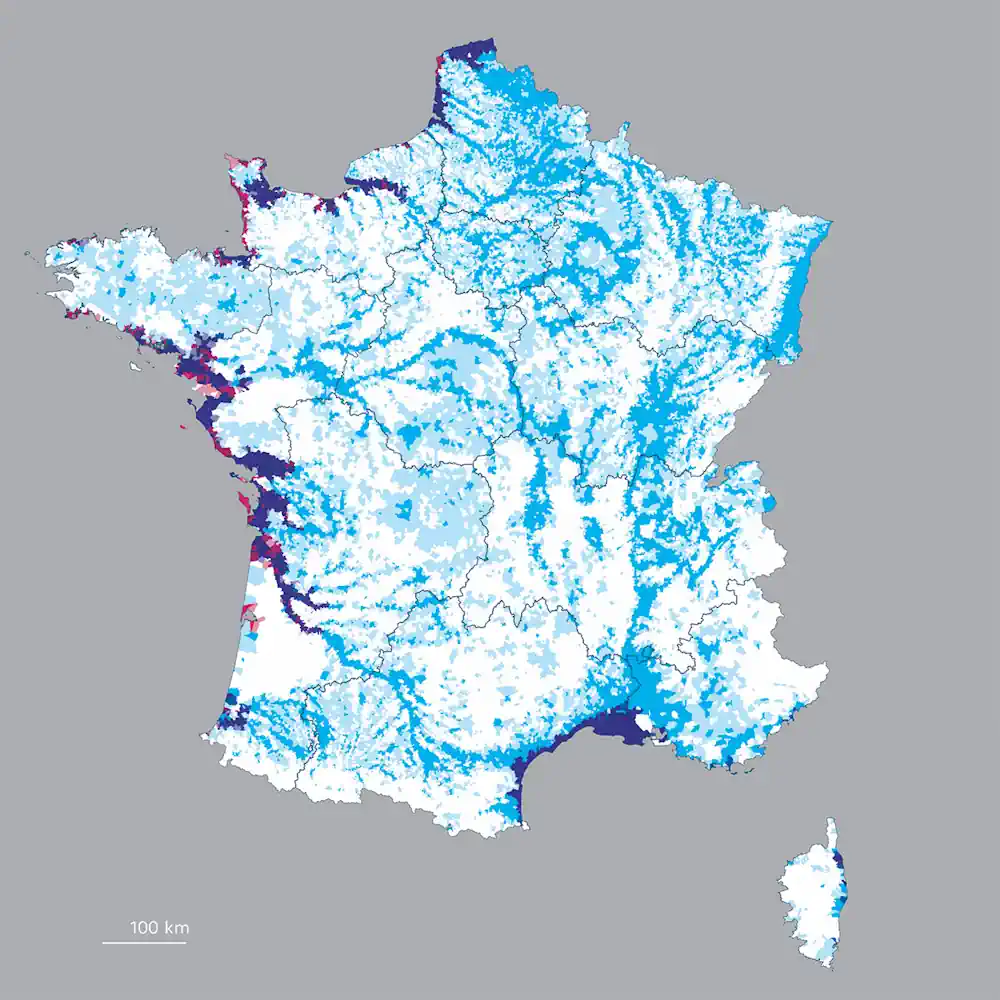

L’IGN collabore également étroitement avec Vigicrues, le service national de prévision des crues. Lors d’événements majeurs, des prises de vue aériennes sont réalisées dans les heures suivant le débordement, permettant de cartographier l’étendue exacte des zones inondées. Ces images, croisées avec les modèles hydrologiques, affinent les prévisions et améliorent la réactivité des secours. Elles servent aussi à calibrer les simulations futures, rendant les alertes plus fiables et mieux ciblées.

Mais au-delà des technologies, l’atlas explore aussi les dimensions humaines et territoriales du risque. Une collaboration originale avec le cartographe indépendant Perrin Remonté propose une représentation revisitée symbolique de la géographie française, organisée non plus autour des départements ou des régions, mais des bassins versants.

Autre contribution marquante : une carte réalisée selon la technique du cyanotype ( procédé photographique du XIXe siècle ) par Tram-Anh Vo, graphiste, et Gabriel Barrès, géographe. Elle représente, en bleu profond sur fond blanc, la commune de Loctudy, dans le Finistère, menacée de submersion marine d’ici 2100.

L’atlas inclut enfin un cahier pédagogique intitulé Radioscopie du risque inondation, destiné aux décideurs locaux, enseignants ou citoyens curieux. Y sont expliqués les mécanismes des crues fluviales, des débordements urbains, des submersions marines ou des ruissellements soudains. Les différences entre les types d’inondations sont clairement exposées, de même que les facteurs aggravants : imperméabilisation des sols, artificialisation des cours d’eau, retrait des zones humides.

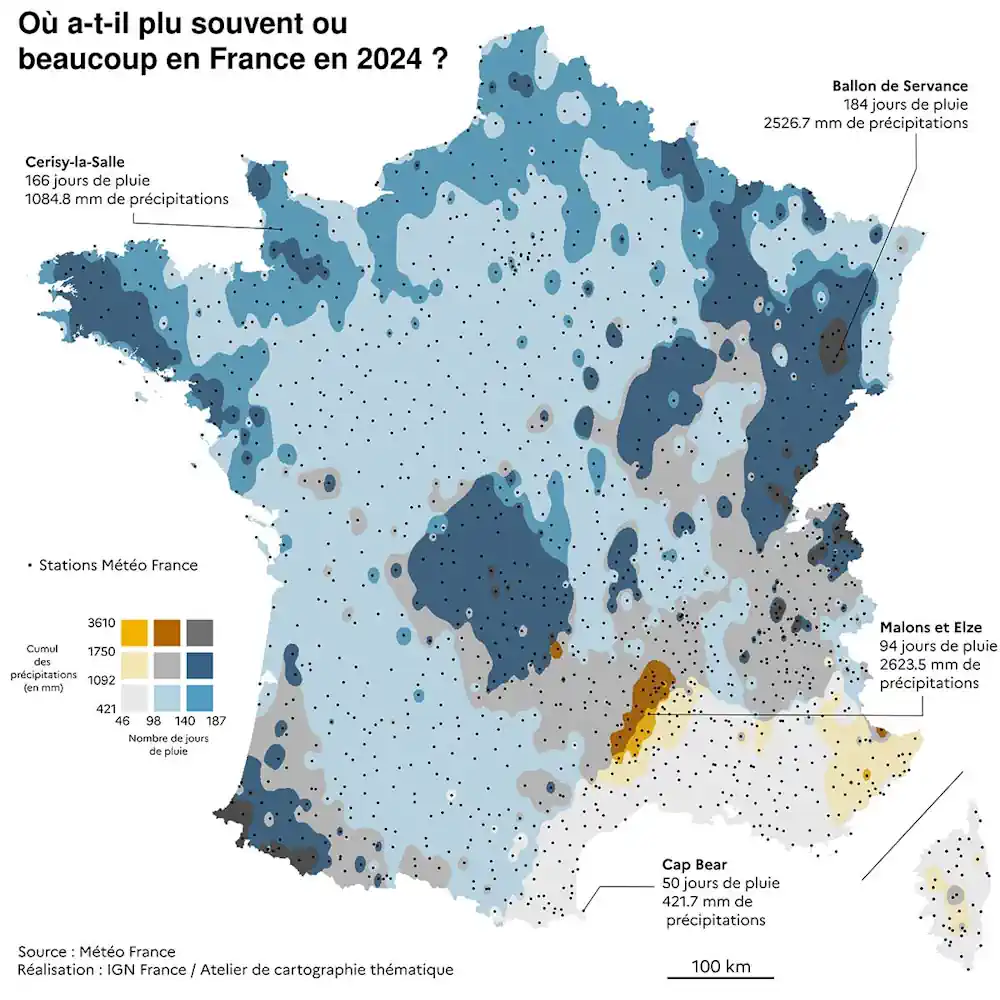

(source : Météo-France, réalisation : Atelier de cartographie thématique de l’IGN)

Tous ces travaux s’inscrivent dans le cadre du troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), qui envisage, sans détour, un réchauffement de 4°C d’ici la fin du siècle. Un tel scénario, loin d’être hypothétique, guide les politiques publiques. L’IGN, en tant qu’opérateur de l’État, assume pleinement son rôle de pourvoyeur de données fiables, actualisées et accessibles.

La force de cet atlas réside dans sa capacité à conjuguer rigueur scientifique, innovation technologique et sensibilité territoriale ; il explique pourquoi, comment y répondre, et avec quels alliés traverser les tempêtes à venir. Dans un contexte où l’incertitude climatique grandit, disposer d’une représentation fidèle, dynamique et partagée du territoire devient une condition indispensable à toute action efficace.

>> Découvrez l’atlas 2025 « Cartographier l’anthropocène : le risque inondation »

Source : IGN